電影訊息

電影評論更多影評

2011-12-26 05:38:14

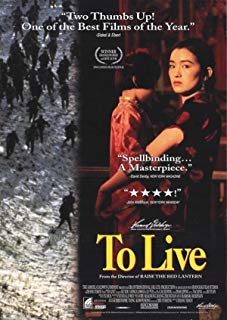

TO LIVE

我看過兩遍余華的原著《活著》,看了三次張藝謀的電影《活著》。最初,我以為活著的意思應該是「 LIVING 」,所以在第一次看完張藝謀電影《活著》的時候,氣憤的寫下「 ** 的時代讓人怎麼活?」但最後我明白,活著的意義其實是「 TO LIVE 」。就像是余華本人在前言中寫道的一樣「寫人對苦難的承受能力,對世界樂觀的態度」。

在《活著》里,人卻一個接一個的死去。

第一個是徐老爺,徐老爺死的直接原因是福貴的不爭氣,因為賭錢敗掉了家產,可是根本原因卻在一個字:賭。徐老爺臨死前的話還一直迴蕩在我腦海中「我殺了他,我敲了他,我剁了他,我饒不了他,」最終老爺子還是如願的死在了這院房中。下人一寸一寸的丈量著老院房,老爺子心中就像被一刀一刀的割著。這個鏡頭,深刻的表現了院房的份量。最後老爺子按下的那一個紅手指印,就是福貴接連欠債的紅手指印換來的。從這裡看,張藝謀的確是頗具匠心,兩個細節的凸顯,就表現出來了賭的害人,也襯托出院房的價值。可是,在影片進行到這個地方時,老爺子的死還是死於賭。

徐老太死的時候,福貴正在給解放軍唱戲。電影中並未直接拍攝老太死時的場景,也沒有直接提明老太的死是因為錢不夠無法治病而死。但是,從一些人物對話的細節不難發現,其實老太真正的死因是:窮。家珍說「我跟我爹鬧翻了,帶回來的錢也不多,先緊著給娘看病吧,」後來福貴在奔走各村之間表演皮影戲時被抓到國民黨拉大炮。從這裡就可以看出老太真正的死因,如果福貴家還是當年的地主,我猜想老太也不會這麼快就命喪黃泉。如果說老爺子的死是因為賭,而老太的死是因為窮,那麼真正死的藝術,從這個時候才正式開始。

第三個容易被很多人所忽略,那就是老全。在電影中張藝謀並沒有對老全這個形象進行太多的刻畫。但是在改編成電影的時候張藝謀對老全留在部隊的原因做了稍加的改動。這個為了尋找自己兄弟而留在部隊的男人最終死在了炮彈中。老全的死,是死於戰爭。戰爭這個字眼,著實過於殘酷,到現在雖然已不太可能再引起世界大戰,但是小地區的局部戰爭卻不斷髮生。阿富汗,伊拉克,利比亞……戰爭帶來的傷痛是我們這些沒有經歷過的人無法感受的,就如阿勃絲所說:「你無法脫掉自己的皮膚而進入他人的軀體,別人的悲劇永遠不可能成為你的悲劇。」但是,還好,還好在老全死於戰爭這個殘酷的事實之下,張藝謀給他設計死亡的原因是為了找自己的兄弟。在殘酷中,我們還看到了這些溫情。

龍二的死是替福貴死的,若不是當年福貴輸掉了那個「地主」成份,那麼身中五槍的可能就是福貴了。福貴的那句:「貧民好,貧民好,什麼都不如當老百姓,」聽起來還真是有那麼幾絲諷刺。老院房被龍二燒了之後,福貴也說:「那不是我們家的木頭,那是反革命的木頭。」影片中演員台詞的設計不能不叫人稱絕。龍二的死,不僅死於「地主」成份,最主要的是死於他是一個反革命。現今在我們看來,保護自己的家,保護自己的財產那都是天經地義的,可是在那時那就是反革命。黨說我們要共同致富,我們是無產階級、工人階級,不是資產階級,所以要平分土地,要打倒地主,要槍斃反革命,所以人民都叫:「龍二死得好!」

家珍最後也沒有看到有慶一眼。我一直在想,有慶的死是不是也是一種解脫?我清楚的記得春生第一次坐上汽車,那個開心得像孩子一樣的表情。張藝謀用了這一個鏡頭就把春生對開汽車的嚮往的表現的淋漓盡致。有慶的死不是意外,而是謀殺,是這個時代對這個孩子的謀殺。家珍說:「有慶吃飽了,就好好睡,就踏實睡,你從小到大都沒睡過一個好覺。」這個孩子,終於在死了之後,能夠真正的睡一個好覺,不用再為生活而早起和家珍燒水,不用再因心疼姐姐「搞破壞」而挨打,不用再為區長要看煉鋼而被叫醒。一個學校不是應該好好上課,培養下一代,為什麼卻是煉鋼?一個區長,難道連不能疲勞駕駛的道理都不懂?張藝謀的鏡頭裡,表現了太多太多,而汽車也被賦予了更多的隱喻。在我們的黨開著汽車要奔向所謂的共產主義的時候,竟忘了腳下的路需要一步一步的走。「十五年趕超英美不在話下」就像是「雞長大了是鵝,鵝長大了是羊,羊再長大是牛」一樣不切實際。姜文在《讓子彈飛》中也用了馬拉車在火車軌道上跑來質問暴發戶式的發展到底好不好。

鳳霞是最令我心碎的一個角色。一場高燒就使這個孩子啞了,受盡了欺負。在有慶墓上的那場戲,給我印象最深。家珍和福貴都撲在有慶幕上哭泣,只有鳳霞一個人站在後面,默默的流淚,連哭都哭不出聲音。張藝謀對鳳霞這個角色的設計看得出花了很多心思。鳳霞的死實在是承載了太多太多。文化大革命,害死的不僅僅是那些學術權威,也害死了老百姓。現在整天說教育要從娃娃抓起,談到找對象的時候,文憑工作一個都不能少。鳳霞是死在生孩子上嗎?說到底,還是死在「文化」兩個字,文化多了被定為反動學術權威因此而關牛棚救不了鳳霞。文化少了,即使從牛棚裡把醫生帶了出來,也不知道不能給吃撐了饅頭的人喝水而救不了鳳霞。文化大革命,革命掉了學者,革命出了文盲。

電影結束之後,我心中仍然存在著一個疑惑,春生到底死沒死?鎮長到底死沒死?我認為,春生和鎮長最後也難逃厄運。春生在最後一晚找到福貴家中,已經表明白己不想活了的意思,而且前一天老婆自殺,雖然最後家珍出來對春生說「你還欠我一條人生,你要好好活著」,但是春生還是沒有回頭。而鎮長,也和春生一樣被定為了走資派,鎮長說:「反正,我是沿著毛主席革命路線走的。」家珍在出門的時候問:「他們讓你去了,你還能回得來嗎?」鎮長沉默兩秒。張藝謀雖沒有直接設計出春生和鎮長之死,但是本來是區長的春生和按著革命路線走的鎮長卻有如此下場,到讓我想起一個俗語「搬起石頭砸自己的腳」。不知道張藝謀是不是想用此來說我黨。

這一場時代大變遷中,其實還殺死了一個「人」,那就是皮影小人。皮影戲一直作為一個線索貫穿整部電影,並且通過皮影戲我們看到了整個時代變遷過程中的大生活。我記得老師曾經講過,電影的起源其實可以追溯到皮影戲,而皮影戲更是作為中國的一個傳統藝術被流傳至今。最後燒掉的皮影小人,不僅僅是燒了這個幾個帝王將相,才子佳人,更是燒掉了中國的傳承。這些被定為四舊的東西,在如今我們卻是那麼想要挽回。面對戲劇,相聲,口技等等這些傳統藝術流逝,我們到底應該如何去發揚並傳承?這一燒,差點沒燒掉中國上下 5000 年的文化。

其實,我一直想替張藝謀說句話,我曾經在一期《看電影》上看到有人這樣評價張藝謀「張藝謀還活著,但是拍《活著》的張藝謀卻死了,」我也想為張藝謀叫一句不公,為什麼這麼一部好電影,卻沒有得到公映?這是一部反革命,求獨立的電影嗎?不是。因為「活著」的意思是「 TO LIVE 」,不是「 LIVING 」,「活著」的意思是「對苦難的承受能力,對世界樂觀的態度」。張藝謀想說的是,不管在什麼境況下,我們都要努力的活著,就像那個亂世中的佳人說的一樣:「畢竟,明天又是另外一天。」 舉報

評論