2012-01-04 18:48:47

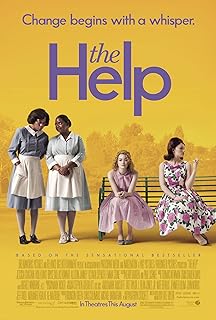

《相助》:種族問題的溫情表述

************這篇影評可能有雷************

種族問題為美國電影帶來了取之不竭的創作源泉,而這個宏大的社會和歷史問題如果處理得打動人心而有溫度,都會頗受歡迎,所以直到現在我還覺得桑德拉·布洛克前年那個影后拿得太便宜了——同時,連《弱點》這麼平淡無奇的片子都能大受歡迎,《相助》的主題和表現手法都遠勝之,沒有理由在2012年的奧斯卡上無所作為。

與近年相關題材不同的是,《相助》並沒有渲染底層黑人的苦情,或者表現白人與黑人的深厚感情,它以美國上世紀60年代為背景,從黑人女傭的角度切入,用綿密細緻而不斷深入的敘述告訴觀眾,黑人在1960年代種族歧視依然嚴重的密西西比州的一個小鎮上的生活狀態,以及他們在馬丁路德金和甘迺迪共同推動黑人民權運動的社會背景下,因為一個偶然因素獲得的贏取尊嚴的機會。剛從大學畢業的白人女孩斯基特(Skeeter)就是他們獲得這個偶然機會的線索人物,而影片也是以斯基特完成《相助》一書為主線。

【黑人視角與白人文化】

影片開始便是斯基特對影片靈魂人物——黑人女傭艾比琳(Aibileen)的採訪,一個關鍵問題也在此時就提了出來:照顧一個白人小孩是什麼滋味,當你自己的孩子在家裡被別人照顧時?

促使斯基特在接手傑克森日報的清潔專欄後去做關於黑人女傭採訪的,是她自家老女傭的突然離開。片中在開頭的20分鐘里斯基特屢次提到這個話題,包括在橋牌俱樂部談到,回到家裡對父母提出,而影片也同時從細節處體現了當時的種族歧視的社會現象,比如海莉(Hilly)關於廁所問題的倡議,她在衛生紙上用鉛筆畫線的鏡頭更是一個重要的劇情伏筆。

美國的種族歧視問題與生俱來,在19世紀中葉的內戰之後,南方各州雖然在立法上逐漸進步,黑人權利和尊嚴在法律上得到保護,但整個社會文化中對黑人的歧視至今難以根除。在影片中的1960年代,電影鏡頭從極其生活化的層面切入,比如廁所問題,而這個問題就形成了影片第一個劇情衝突,海莉家的女傭明妮(Miney)因為使用了主人廁所被開除,她撐傘在雨中離開伊莉莎白家的鏡頭令人印象深刻。

正因如此,艾比琳在斯基特要求採訪時,總是充滿了警惕和恐懼。如果明妮被開除一段屬於尖銳的情節點的話,黑人艾比琳對白人斯基特的拒絕則是對種族歧視問題之嚴重進行的更深層次的表現。鏡頭上升到大全景展示二人分別情景,然後交叉展示二人遠去的背影,伴隨著艾比琳關於密西西比州種族問題規定的旁白,而密西西比州種族問題規定的文件,則一直在斯基特的手袋裡,片中多次給予特寫。

斯基特的執著和真誠讓她終於得到採訪艾比琳的機會,而採訪一直伴隨著民權運動和種族衝突逐漸升溫的社會背景,這種社會背景被導演穿插其中,而女傭們的遭遇和斯基特女友們的行為也都是其具體表現。

《相助》三線並進,但斯基特採訪始終是主線,並且在這一主線的帶動下,片中所有正面積極的人物都獲得了圓滿結局。影片從很個人的角度切入——斯基特對自己女傭的深厚感情,跟隨斯基特的探訪過程展現了黑人女傭群體的社會境遇和人生甘苦,艾比琳的寬厚、溫暖與堅忍,明妮的潑辣火爆和心直口快,以及其他女傭的命運際遇。從斯基特的角度出發,這是一個鼓舞人心的勵志故事,而在這個勵志故事下,導演面對種族問題這個尖銳主題,以溫情的方式對那段黑人爭取平等權利和社會進步的歷史進行了一次深情的回顧。

回到斯基特提出的問題:「照顧一個白人小孩是什麼滋味,當你自己的孩子在家裡被別人照顧時?」艾比琳開始了百感交集的回顧,而從片中多次展現的黑人女僕照顧白人小孩的鏡頭看,黑人女傭對於白人小孩不僅是撫育之情,更以淳樸的教導幫助白人小孩樹立了健全人格,這在斯基特回憶自己保姆時得到了詩意而溫暖的體現,也在艾比琳對伊莉莎白的小女孩梅(May)的鼓勵話語中一次次體現,直到影片最後她被驅趕的時候,她還最後一次對小女孩說:你很漂亮,你很善良,你很重要(you si kind,you is smart,you is importent )。艾比琳在維奧拉·戴維斯的表演中,成了一個溫暖寬厚而堅忍的偉大女性角色。而影片中作為重要背景出現的格林牧師佈道的情景,讓影片的黑人運動和社會進步也有了宗教意味。斯基特回憶少女時代與女傭對話的那場戲,老女僕鼓勵的話簡約有力而溫暖,很有牧師佈道時的感覺。所以本片了黑人角色對於白人而言,撫育感情之深、扶助成長之恩之下,是當今白人文化對黑人的一種同情、歉疚以及近乎宗教的感恩情懷。

【完美的多線敘事】

作為一個新導演,在《冬天的骨頭》之後完成一部如此精湛老到的作品,泰特·泰勒用完美的電影語言征服了觀眾,這也是《相助》一片能夠在暑期檔成為北美票房黑馬的主要因素。

影片始終維持著斯基特採訪寫書這一主線,儘管其主題是主線推動過程中兩條支線所表現的,而種族問題和民權運動更是以背景事件的方式出現,並以各種形式穿插其中。斯基特、艾比琳和明妮三人既負責自己的主線發展,斯基特個人問題,她的約會,她的家庭問題,艾比琳在伊莉莎白家做女傭,而明妮先在海莉家後在Celia家做女傭,而三個人又不斷有交集推動故事發展。最終當斯基特的書成功出版的時候,一連串各個人物閱讀《相助》的情景讓各線故事的力量形成了聚變。

同時,導演還在周密的交叉敘事中鋪墊故事背景,馬丁·路德·金的演講,3K黨等極端白人組織的報復行動、甘迺迪的被刺等等,都恰到好處地置入故事中。其中尤屬甘迺迪被刺一段最好,當艾比琳第一次說到自己兒子的時候,鏡頭上搖對準了牆上的艾比琳兒子的照片,而當甘迺迪被刺殺的新聞在電視上播出之後,艾比琳家裡兒子照片旁邊,就多了甘迺迪的照片。

斯基特的那個關鍵問題,和艾比琳對小女孩May說的幾句話,都在影片開頭、中間和結尾重複,讓這些關鍵點有了復調的節奏美感。而導演在層層鋪墊之後營造的幾個煽情的高潮段落——斯基特母親講述女傭離開原因,Celia和丈夫做了一大桌子菜感謝明妮。 因為做好了大量的鋪墊工作,才有如此大的感染力。

導演以黑人女性視角出發對斯基特這個角色處理得舉重若輕,弱化了她在寫關於黑人的書時面臨的艱難,而朋友家人在婚姻問題上對她的壓力和她針鋒相對的反擊,都助長了這個角色的卓爾不群。她採訪黑人女僕寫書出版的過程似乎簡單,其實個中兇險是通過關鍵的黑人女傭艾比琳和明妮展現的,艾比琳和明妮是影片中塑造的最成功的兩個角色。而單純得有些神經質的Celia、時時抱著種族優越感和偏見的橋牌俱樂部女人,連海莉的母親那個角色都做的很出彩,唯一遺憾的是斯基特母親的角色,她的轉變過於簡單了。

自從五月花號載著英國清教徒抵達北美這塊大陸開始,源於宗教情懷的自由、平等的信念就在這裡紮了根,而歷史根源更加複雜的種族歧視問題,就在美國人在多次挑戰司法修正立法和社會衝突的過程中一步步解決,這是一種文化本身的偉大所在,所以當歐巴馬當選美國總統之後,世人評論說,這其實是白人文化的一次勝利。《相助》是一部柔化處理種族問題歷史的商業片,它遠沒有史匹柏《斷鎖怒潮》(Amistad)強烈戲劇性,但它周密精到的敘述讓影片呈現出了潤物無聲的感染力,而它是對自由、平等精神的一種宗教式情懷的表現也讓人感到其背後社會文化的強大生命力。