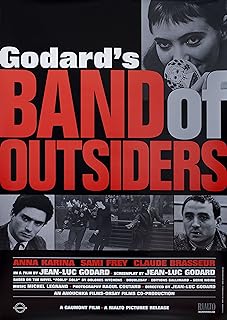

法外之徒/另外一帮/法外行走

導演: 尚盧高達編劇: 尚盧高達

演員: 安娜凱莉娜 克勞德巴舒 薩米弗瑞 Jean-Claude Remoleux Louisa Colpeyne

2012-01-09 07:32:43

有關《法外之徒》電影中的用典(附戈達爾訪談)

************這篇影評可能有雷************

關於電影內容,拍攝,剪輯暫且不說,光是電影裡的用典就已經讓我們瞠目結舌了,我嚴重懷疑戈達爾拍片完全是拍給他的好友們看的,也就是新浪潮的幾位能完全理解他的用典,這就導致給我們這些普通觀眾的尷尬了,因為有時我們完全不懂戈達爾想表達什麼,不過,就是這樣,電影中最淺薄的一面已經能讓我們大為驚嘆了。

這是戈達爾最容易欣賞的作品之一,真正做到雅俗共賞了,之後的很多美國電影都曾從裡面吸取過很多東西。閒話不多說,直接上典故吧。

0.開頭演職表中,戈達爾這樣寫道:讓-呂克·電影·戈達爾。看來在當時電影已經融入到戈達爾的生命中,難以分離了,事實上也的確如此。當時法國諸多影評家對此有更推崇的見解,認為戈達爾就是電影,電影就是戈達爾。法國電影資料館創辦人亨利·朗格盧瓦甚至認為應將整個電影史劃分為「戈達爾前」和「戈達爾後」。

1.電影開頭,亞瑟對弗朗茨說:你怕了嗎?你以為人們有X光眼嗎?

這句台詞是來自希金斯的驚險小說《傻瓜的黃金》,本電影就是改編自這部小說。特呂弗曾介紹他讀過該書,他的《射殺鋼琴師》也是據此而來。他的《祖與占》似乎也是。

2.開頭弗朗茨在車內吹的口哨旋律來自李葛蘭的音樂戲劇《秋水伊人》,為此片定下主旋律。李葛蘭即該片的配樂師。

3.電影開頭,弗朗茨的第一句台詞:我的故事從這開始。這句台詞是雷蒙·格諾的小說《奧黛麗》的第一句。該書是一部諷刺類型的小說,格諾屬當時的超現實主義作家流派。

4.下車後,望著河對岸,弗朗茨對亞瑟說:In the old cold and forsaken park" 是來自於魏爾倫的詩篇《情感的交流》。

5.弗朗茨的名字由來則是著名的奧地利作家弗朗茨·卡夫卡,扮演弗朗茨的男演員與卡夫卡超像。

6.弗朗茨所說的比利小子的死,其日期應該是1881年7月14.而之後的模仿橋段也是來自好萊塢經典電影《比利小子》。

7.弗朗茨所說,摸過奧黛麗柔軟的膝蓋裡面提到的Soft Skin,指的是當時正在坎城電影節展覽的影片。

8.在他們進教室前,弗朗茨所說遇到一個在河邊小屋居住的女人,暗指弗里茨朗的一部影片《河邊小屋》

9.教室裡英文教師念了莎士比亞的戲劇《羅密歐與朱麗葉》,一開始念的是該戲劇的最後一幕,鏡頭切向弗里茨和奧黛麗。後面念的是該戲劇的第二幕,羅密歐向茱莉亞求愛的場面時,鏡頭裡恰好是亞瑟向奧黛麗示愛。而他花用哈姆雷特的名言,生存還是毀滅,這是個問題,贏得了奧黛麗的芳心。

10.電影裡有個專門的鏡頭是講奧黛麗拿著半生不熟的肉餵老虎,暗指與該片同時拍攝的其好友夏布洛爾的《老虎最愛吃鮮肉》。

11.咖啡店裡奧黛麗與亞瑟在桌子上用手比劃著名跳舞,其實是來自卓別林的《淘金記》

12. 弗朗茨返回咖啡店中時,碰到一個酒鬼,對他說:不錯,加諾牌,好傢俱。 這是當時非常流行的加諾牌的廣告詞,在當時肯定能造成一定喜劇效果。現在我們看來,莫名其妙,呵呵。

13.咖啡店裡,當奧黛麗上樓的那一段配樂是《I will wait for you》。來自好萊塢的一部經典電影,是50年代紅極一時的歌曲。

14.三人在咖啡店裡跳的舞叫做麥迪森舞。麥迪森舞是當時從美國引入法國的流行舞步,是一種無需舞伴,輕鬆快活的獨舞。這是本片最經典最著名的橋段,後來昆汀在《黑色追緝令》用烏瑪舒曼與約翰屈伏跳麥迪森舞向戈達爾致敬。更厲害的是,昆汀還將自己的製作公司取名為A Band Apart,與本片的法文名高度一致,其寓意自然不言而喻。(備註:此條有點牽強,因為從影像上看8½ (1963) (八部半) 中Guido 和 Gloria的舞蹈和黑色追緝令中的更像,雙人全景鏡頭幾乎一致)

15.亞瑟與奧黛麗離開咖啡館後,在路上亞瑟說自己的姓是蘭波。而亞瑟·蘭波是19世紀法國的著名的法國詩人,對後來的象徵主義運動影響很大。更加弔詭的是他與前面提到的魏爾倫是好朋友,而兩人之間的故事與該片卻有某種程度上的契合。

「1871年蘭波在巴黎與詩人保羅·魏爾倫建立了友誼。二人結伴遊覽了英格蘭和比利時。但在1873年初,二人發生爭吵,蘭波被魏爾倫開槍打成輕傷。」

開頭弗朗茨說出魏爾倫的詩篇,亞瑟又姓蘭波,不難發現是影射二人的友誼。

16.亞瑟與奧黛麗在去地鐵的路上,鏡頭划過兩家店面。第一個是一家叫做「新浪潮」的時裝店,後面則是當時一家有名的劇院,正在上映一出法國古典傳統戲劇。不難發現其中的諷刺意味,估計特呂弗,夏布洛爾看到,笑的肯定很high.戈達爾自己肯定也洋洋得意。

17.鏡頭在划過夜晚閃爍的街道,臥倒路邊的遊民。然後是奧黛麗在電車裡,看到露出疲倦面容的乘客,唱起的一首歌。這首歌當時其實是超現實主義詩人路易·亞拉岡的一首詩,1961被譜成該歌曲《我想說,我》。

18.奧黛麗姓莫諾,而奧黛麗·莫諾正是戈達爾母親的名字。緊跟著,亞瑟糾正的莫諾發音是指法國到現在仍存在的一家打折店。

19.亞瑟侮辱其舅媽的話是:回查洛特吧,瘋女人。這句台詞暗指李赫特的最後一齣戲劇《狂女查洛特》。

20.在樓梯拐角處,弗朗茨向奧黛麗扮演君子狼。君子狼在當時是美國的卡通人物,意指美國文化。

21.緊接著,弗朗茨向奧黛麗講起的一個大話王的故事,是指傑克倫敦的一篇短篇小說,小說原是一個人穿越阿拉斯加的故事。

22.在塞納河快到羅浮宮的車上,奧黛麗指著羅浮宮,說「That Guy」很懂漆油。這裡面的「That Guy」指的是當時法國的文化部長安德烈·馬爾羅,戈達爾在這裡反對的是當時馬爾羅當時清理街道建築的政策。事情更加厲害的這部電影后見年發生的「五月風暴」事件。「五月風暴」事件的起因就是馬爾羅撤銷朗格盧瓦的職務,而戈達爾在整個事件中最為醒目,是後來一大批電影人唯一一個越過警察封鎖線的人。

23.這個典故乃是整部影片中最複雜,最難懂的了。在車上,弗朗茨對奧黛麗說:「你的名字,我曾經在一本小說里看到過,那是個陰森恐怖的故事,」。

一開始,就點名指的是雷蒙·格諾的小說《奧黛麗》,而「那個陰森恐怖的故事」實際上指的是安德烈布勒東的半自傳小說《娜嘉》。

至今都很難說清戈達爾為什麼這樣設計台詞。後面訪談中戈達爾有回答:

「格諾的同名小說《奧黛麗》本身就是充滿影射的紀實小說。這部小說極富幽默感地將作者自己的切身經歷與超現實主義運動聯繫起來。起初我想讓亞瑟給奧黛麗的小說,是安德烈·布勒東的《娜嘉》,但要給奧黛麗一本《娜嘉》的主意讓我很困擾,於是我換成了《奧黛麗》。在《奧黛麗》裡,你幾乎能看到所有的超現實主義者隱藏在假名的後面,它影射了路易·阿拉貢,菲利普·蘇波,還有安德烈·布勒東等人。布勒東在《奧黛麗》中被叫做安格拉雷。所以我讓亞瑟打開格諾的《奧黛麗》念到:「安格拉雷和…」在那個瞬間,他有權從《奧黛麗》過渡到《娜嘉》,因為安格拉雷就是布勒東,就像這樣,我把所有的引經據典都隱藏起來,我也因此能夠引用得更多」。

24.三人以9分43秒跑完羅浮宮那段,出自兩部著名的默片:1925年的《巴黎五日游》與1929年由嘉寶出演的《吻》。

25.最後奧黛麗給弗朗茨做為愛情測試的小玩具,則是出自1917年卓別林的《移民》。

26.本片末尾,畫外音說「我的故事到此結束」之後的那一段台詞「在這裡,什麼都不重要.....」是小說《奧黛麗》的最後一句話,正好與開頭呼應。

有關「用典」:

用典是我個人的說法,比較籠統。如果狹義的來講,可以稱之為「致敬」,意指向經典電影片段,某位導演及手法致敬「致敬」是新浪潮的每位導演還有影迷們都愛玩的把戲,比如說戈達爾的《筋疲力盡》完全是對梅爾維爾的致敬,在電影中還把梅爾維爾本人拉來;夏布洛爾的《十日驚情》則是向希區柯克致敬,連男演員都要找在《驚魂記》大放異彩的安東尼·博金斯;可能特呂弗的《射殺鋼琴師》也有向希區柯克致敬的成份。

「致敬」是迷影人的一個很重要的體現,這不僅是導演向某某致敬,而且資深影迷們在觀看時應該電影文本所引申的多重含義而極易獲得的一種雙重快感。比如說在《天堂電影院》裡,當我看到維斯康蒂的《大地在波動》,特別是費里尼的《流浪兒》,我就很激動,內心非常愉悅,彷彿同電影中小鎮的人們一樣,痴迷著電影。在後面還有基頓,卓別林的作品,和很多經典的美國電影,最牛的當然是那段剪輯的吻戲了,簡直了。

還有昆丁這廝無休無止的掉影袋,從來不掩飾自己對B級片的喜愛。還有梅爾維爾,吳宇森,北野武這些難道不是一脈相承的嗎?

《法外之徒》雖然有其複雜多義的文本,旁徵博引各種參考架構,範圍來自文學,漫畫,廣告,政治,藝術都有可能,使得影迷們無法被動的接受劇情,然後主動記憶,各種知識連接,閱讀各種譬喻,象徵等弦外之音(戈達爾之後的很多電影都是晦澀,難以閱讀,不知所云),但是因為其幽默的情景設計,流暢的場面調度,輕鬆的節奏,更是充斥著巴黎多姿多彩的風貌,而廣受大家喜愛。

下面附帶的文字來自於本多繁邦翻譯的(絕不追究:與戈達爾關於《法外之徒》的一次訪談),對其中的用典進行了解讀。

訪談由讓-呂克·戈達爾和影評人Jean Collet在1964年進行。

JC:《法外之徒》由多洛雷斯·希金斯的小說《傻瓜淘金記》改編,它的法國出版名是《飛鴿》,歸在黑色小說系列。我還沒讀過這本書,你怎麼想到改編它的?

JLG:我喜歡這部小說的地方在於,它的敘事和對話有種特定的腔調,我試著把這種腔調保留到電影裡。誠然,腔調可能是翻譯造成的,那就很糟糕了。但即使如此,翻譯也創造出了一種讓我感興趣的風格。我甚至在電影中保留了一部份原汁原味的解說。

這本書就像另一本我想搬上螢幕的小說,勒內·法萊的《東南郊區》。在這類故事裡都有兩個小伙,一個姑娘,和一場自行車賽。你在大多數法國的戰前小說里都能找到這樣的元素。在《法外之徒》的試映會上,我稱之為「一部洋溢著戰前氛圍的法國電影」。

JC:就像馬塞爾·卡內的《霧碼頭》?

JLG:不,更像那些沒有在戰前就已搬上螢幕,現在又已經電影化的小說。比如喬治·西默農或者雷蒙·格諾的幾部…我試著去重現戰前時代的平民、詩意的氣氛,但不是要以一種貶損的方式。

JC:我感覺你在《法外之徒》裡毫不費力地把其中的引用和典故隱藏了起來,而你一直因為酷愛用典而遭詬病,這次他們甚至可能察覺不到吧。

JLG:是的,我想拍一部極好理解的簡單電影。當發行商看到雷乃的《莫里埃爾》,或者我的《蔑視》時,他們根本沒法參透。然而《法外之徒》卻十分明了。

但這無法阻止我夾帶私貨,我會利用電影裡每一個場景和每一個瞬間。舉個例子,如果要拍一個車內的景,兩個小伙子在討論自己喜歡的車子。我會在車名的選擇,具體的對話,旁白的解說上,都塞進我喜歡的東西。

JC:這麼說來,你的電影是否有著特定的解讀技巧,就像你塞在電影裡的紀實小說? 比如亞瑟給了奧黛麗一本小說,書名就叫《奧黛麗》,為什麼? 你能給觀眾解答下疑惑嗎?

JLG:我選擇奧黛麗作為女主角的名字,是為了讓人想起雷蒙·格諾的第一部小說。這就是影片所營造的氣氛的一部份,即我在前面提到過的那種氣氛。但是格諾的同名小說《奧黛麗》本身就是充滿影射的紀實小說。這部小說極富幽默感地將作者自己的切身經歷與超現實主義運動聯繫起來。起初我想讓亞瑟給奧黛麗的小說,是安德烈·布勒東的《娜嘉》,但要給奧黛麗一本《娜嘉》的主意讓我很困擾,於是我換成了《奧黛麗》。在《奧黛麗》裡,你幾乎能看到所有的超現實主義者隱藏在假名的後面,它影射了路易·阿拉貢,菲利普·蘇波,還有安德烈·布勒東等人。布勒東在《奧黛麗》中被叫做安格拉雷。所以我讓亞瑟打開格諾的《奧黛麗》念到:「安格拉雷和…」在那個瞬間,他有權從《奧黛麗》過渡到《娜嘉》,因為安格拉雷就是布勒東。就像這樣,我把所有的引經據典都隱藏起來,我也因此能夠引用得更多。再比如,亞瑟的姓氏是蘭波,所以在對角色亞瑟的描述中,我引用了一段蘭波的文字。

作者:醉舟

公眾號:鈴鼓先生

舉報