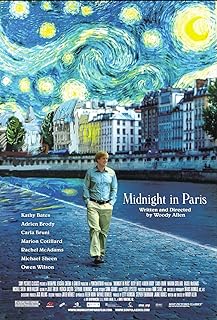

電影訊息

電影評論更多影評

2012-01-16 21:58:35

情書猶可寄,春夢了無痕——《午夜巴黎》的華彩與悖論

蘇宛

「一封寫給巴黎的情書」,評論界似乎自然而然地給伍迪·艾倫2011年的新片《午夜巴黎》安了這樣一個副題。近些年來,這位鮮少將目光從家鄉移開的紐約獨立電影人,把攝影機移到了歐洲,拍攝了一系列以倫敦、巴塞隆納和巴黎為背景的電影,如《賽末點》(2005年)、《獨家新聞》(2006年)、《午夜巴塞隆納》(2008年)等等。

就影響力而言,《午夜巴黎》無疑是個中翹楚:票房破了導演的個人紀錄,春天公映,年末在一向健忘的奧斯卡季里仍被各路獎項頻頻提名。雖然在影片中那位客居巴黎的好萊塢編劇身上,還能依稀找到導演的影子,但「情書」是很溫柔的詞,與往常艾倫全盛時慣用的嘲諷與戲謔不是一個路數。幫助《午夜巴黎》成功的,不是那位略帶神經質、喋喋不休的紐約街頭知識分子——曾經他每年一張的自畫像,而更像是國內兩大流行元素:「穿越」與「小清新」。

穿越與反穿越

說《午夜巴黎》是「穿越」,而不是時間旅行,是因為影片顯然志不在科幻,與《回到未來》(1985年)或《時間機器》(2002年)的相似度甚小。帶劇作家蓋爾回到20世紀20年代的巴黎的,不是現代科技,而是一輛來自那個年代的老爺車。午夜鐘聲響起,魔法時間開始,蓋爾在一條巷子裡跳上這輛車,海明威就坐在車上等他,車載著他去爵士時代的夜場,與菲茨傑拉德夫婦、畢卡索、達利和布努埃爾推杯換盞。

即使蓋爾在畢卡索的情人阿德里亞娜傳世的回憶錄里找到了自己,即使阿德里亞娜決定留在19世紀末,影片也沒有順著這條線索去探討回到過去會不會改變歷史。想「穿」就「穿」,沒有成本,沒有後果,這白日夢一般輕鬆的設定,倒是與現在國內螢屏上風靡的穿越大戲有異曲同工之處。就算歸入幻想題材,也只能勉強算奇幻。

如果說影片有主旨的話,就是主人公和阿德里亞娜二次「穿越」到19世紀末與後者分道揚鑣前說的一番自白。在這個阿德里亞娜心儀的黃金時代,蓋爾發現,高更等人心儀的時代是文藝復興時期。他想通了,文藝復興的大師們心目中也會有更古老的黃金時代,而他嚮往的20年代「沒有抗生素」,也沒有麻醉劑,不適合現代人生存。沉醉舊時光,本質上是迴避不稱意的現實,而一個人終歸還是屬於他自己的時代。一場場穿越,題眼落到了「反穿越」上。

活在當下,這在時間旅行的科幻作品中並不是一個新鮮的點子。很多年前,我在《科幻世界》雜誌上看到了一篇立意相同的小說,在主線故事中穿插了一個很極端的情節:一個日本人在到處央求陌生人想辦法把他送回原子彈爆炸前的廣島,即使那是人間地獄,你自己的時代還是最好的時代。

《紐約時報》的影評也承認《午夜巴黎》沒有什麼新鮮貨,不過又轉而狡黠地辯解道:「在這樣一部擺明了戀舊的片子裡還期待什麼新東西?」的確,影片不吝筆墨的華彩篇章,是艾倫從海明威的回憶錄《流動的盛宴》里借來的20世紀20年代的巴黎文化圈群像。與夢想中舊時光的邂逅,用巴黎的浪漫情調裝飾後,頗有點「小清新」,是文藝老中青三代都可以沒有包袱暢遊一番的夢境,這才是賣點。電影的主旨反穿越,觀眾買的卻還是穿越的帳,這是《午夜巴黎》的第一重悖論。

愛巴黎,是一種傳承

在海明威的年代,巴黎的魅力可能更甚於今日。克里斯多福·艾什伍德的自傳體名作《柏林故事》中,英國人諾里斯遍遊歐洲,對各個城市都有怨言,惟獨對巴黎讚不絕口。德國政論家哈夫納在回憶錄《一個德國人的故事》里說,納粹上台後他想流亡的城市非巴黎莫屬。

即使僅限於螢幕,獻給巴黎的情書也不勝枚舉。遠的不說,2006年十餘位大導演各自拍攝的短片連綴而成的《巴黎,我愛你》,片名就是影人的集體大表白。艾倫是這樣講的:「我愛巴黎,這座城市到處都是街邊咖啡館和精緻的飯店,到處都是音樂和美酒。那麼美,那麼浪漫,那麼有魅力。這是一座不夜城,每個人都會愛上她。」艾倫的巴黎故事之所以發生在午夜,據他本人講,是受到了比利·懷爾德1939年編劇的一部巴黎浪漫情節劇的啟發。這部電影的名字正是《午夜》。艾倫說,他先由這部老片想到故事發生在午夜,然後才想到一場「浪漫的邂逅」。

懷爾德那時還不是大導演,而是劉別謙的編劇之一,這兩人同樣是講德語、在納粹上台前後遷往美國的猶太裔導演。懷爾德從後者那裡繼承的受用終生的遺產之一,就是對巴黎的愛,雖然他在去美國前只在巴黎停留了很短的一段時間。這從側面印證了海明威《流動的盛宴》一書的題獻:「假如你年輕時有幸在巴黎生活過,那麼此後一生中不論你去到哪裡,她都會與你同在。因為巴黎是一席流動的盛宴。」

明信片上的巴黎

用一部電影來訴說對一座城市的愛,不得不小心處理的一個問題是:愛的賓語究竟是什麼?總不會是沉默不語的城市建築吧。

哈夫納的回憶錄在增補前,以他與巴黎歸來暫住的一位姑娘泛舟結束。他愛這姑娘,在納粹的高壓統治下,他尤其愛巴黎沁入姑娘心脾的自由與灑脫。在《午夜巴黎》的結尾,蓋爾決心正視自己的內心,與物質而做作的未婚妻分開,放下美國的生活,留在現代的巴黎。影片以他與一個在懷舊小店看店的法國女子漫步雨中結束。如果一個人對一座城市也有真愛,愛的只能是城市的氣場與人的感應與共鳴。

問題是,在好萊塢迷失的蓋爾一開始在20年代的巴黎尋找自我,最終認可的卻是當代巴黎。充滿藝術氣息的巴黎與滿是銅臭味的好萊塢算是對比鮮明,但是,巴黎的現在與過去相比,多了什麼,少了什麼?僅僅是沒有了大師,多了抗生素?

《午夜巴黎》的開場,舒緩的空鏡頭對準巴黎的街景,閒閒拍來,從清晨到薄暮,頗有無聲紀錄片經典《城市交響曲》的神韻。但是,不同於《城市交響曲》撲面而來的市井氣,在艾倫長達4分鐘的「幻燈片放映」中,巴黎如明信片一般整潔乾淨,沒有一幢破壞巴黎優雅天際線的後現代猙獰建築入鏡。和《天使愛美麗》一樣乾淨透明,經過多重過濾的巴黎,沒有後現代的粗鄙入侵,沒有種族問題的傷痛與裂痕。

這就是《午夜巴黎》的第二重悖論:在將巴黎與浪漫畫等號的人眼中,巴黎經過多道提純,純粹得彷彿一個世紀都沒有變過,不用提與夢想中的黃金時代作別了,一開始的嚮往又有什麼必要?

當戲仿只是為了「秀」

重複並不可怕。很多作者一輩子都只寫一個故事,有人只是換換佈景,就可以微言大義、醍醐灌頂,比如小津安二郎和侯麥;有人熱衷於嘗試不同的類型片,跳來跳去也能殊途同歸,比如庫布里克;有人從年少時的劍走偏鋒歸於圓融通達而不失本真,比如在《午夜巴黎》中露臉的大導演布努埃爾。而最不幸的,就是重複自己或者他人卻了無新意,交出的是一件不如前作的吃老本仿品。

艾倫是在電台寫笑話段子出身的,他早先已經寫過一篇戲仿《流動的盛宴》的短文:《二十年代回憶錄》,虛構了一個與20年代文化名流交際往來的「我」,可以視為《午夜巴黎》的前身。他最心愛的電影《開羅的紫玫瑰》,講的是女主角在電影的虛幻空間裡去而復返,對虛構人物從迷戀到訣別,最終選擇了現實。艾倫在電影界本是以戲仿起家的,早期的《香蕉》《性愛寶典》和《沉睡者》是以滑稽鬧劇的形式,對政治片、情色片和科幻片一本正經的調侃與顛覆。《開羅的紫玫瑰》里,電影角色從螢幕上徑直走出來,雖然還是一場鬧劇,但在現實與電影兩重世界的對比中滿是充滿內在戲劇張力的細節鋪陳,反諷中對主人公有嚴肅的審視,也有視線放平的深刻同情。

反觀《午夜巴黎》,構成情節主體的數次穿越,只是一場場與名人的邂逅,除了最後的二次「穿越」,影片整體上結構失衡、創意缺如。當戲仿只是為了「秀」出一幀幀名人速寫,蓋爾與他鄙視的那位只會掉書袋的保羅又有什麼分別?

除了二次穿越,艾倫留下的一點點反諷,就是輕車熟路的一對男女雙雙出軌的尷尬情節,不過其諷刺意味被蓋爾浪漫的新戀情遮住了風頭,辛辣程度遠遠不如這幾天正在北京演出的由艾倫原創的舞台劇《中央公園西路》。

評論