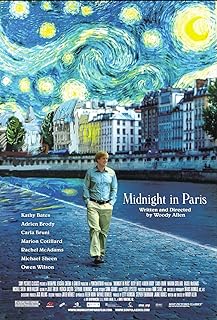

電影訊息

電影評論更多影評

2012-01-17 11:56:21

巴黎的美麗年代

《午夜巴黎》觀後雜感(因為跟電影沒啥關係)

歐洲最為偉大的時代有三,第一是公元前的啟蒙時代,第二是中世紀之後的文藝復興時代,第三是一戰前的美麗年代和一戰之後的戰間期。如果分別用地名來代表這三個時代,那應該是古希臘——羅馬時代;佛羅倫斯時代和巴黎時代。影片《午夜巴黎》講的就是巴黎時代的故事。

伍迪艾倫先是讓主角穿越回一戰之後的戰間期,遇見了畢卡索,海明威,達利等一幫子人,把這幫人搞笑了一遍之後,覺得不過癮,又讓主角穿越回一戰之前的美麗時代。對於穿越劇絕緣的我居然看這個電影看得熱血沸騰。

縱觀人類歷史的前進潮流,西方世界的每一次藝術大跨越都是先從視覺藝術開始,然後波及文學,科學,最後是音樂,基本沒有例外。比如文藝復興前的中世紀,繪畫主題幾乎圍繞宗教展開,畫面中神和人的形象明顯可分。但是隨著透視畫法的發明,人與神被帶到了一個平等的位置上,這時候人的思想也就開始轉變,從而引發了文藝復興。關於美麗年代也是一樣。

法語中有一個詞,叫做「la Belle Epoque」,翻譯成中文就是「美麗年代」。關於美麗年代的起因,大概的說法都是由於普法戰爭結束,歐洲迎來了難得的和平時期。這當然是一個很重要的大背景,但是為什麼是巴黎呢?主要因為地理原因,政治原因也有。法國從中世紀開始,就長期處於歐洲的中心地位。雖然當時的教廷在義大利,但是來往的人想去教廷基本都要經過法國才行。因此作為十字路口,各種文化與風格在這裡的交匯帶來了幾何式的變化。尼德蘭的樸實風格,西班牙的熱情奔放,德國的一板一眼,義大利的雍容華貴以及英國的放浪不羈都對當時的法國產生了重要的影響,也讓當時許多人為了至少是交通上的便利而定居巴黎。這就帶來了我們所謂的「百家爭鳴」的勝景。

不過要說美麗年代的真正導火索,我覺得跟工業革命和照相機的發明是分不開的。工業革命讓生產效率大大提高的同時,也迅速將人的想像力推進到無以復加的更高層次。過去想都不敢想的東西現在變成了眼前的現實,這一點本身就可以引發出無數的藝術創作。但是正如前文所說,作為百變之首的視覺藝術,這時候還並沒有一個真正的契機促使其有所跨越,直到照相技術的發明。 眾所周知,在照相機之前,視覺藝術的主要目的是反映現實。從中世紀的刻板面部到文藝復興時候的肌肉的線條,其實從視覺藝術產生的那一刻起(古希臘羅馬時代),人們創作的基本靈感都是來自於現實的所見或者是聖經的描述。

但是照相技術發明之後,視覺藝術家們一下子懵了——他們的工作被一個盒子一樣大小的東西輕鬆取代了,而且是那麼逼真,那麼栩栩動人。可以說,照相機的發明瞬間改變了視覺藝術的主要目的,視覺藝術要嘛滅亡,要嘛走向一個新的高度。顯然,視覺藝術選擇走向了一個新的高度,從此便有了我們「看不懂」的畫。

在這一個過程中,Toulouse-Lautrec也許是不能忽略的一個重要人物。他也在《午夜巴黎》中出鏡,就是在二人看完紅磨坊的康康舞之後發現的那個坐在角落裡的小個子。Lautrec就是一位生活在照相技術發明之後的視覺藝術家。他雖受過傳統的學院派的教育,卻摒棄了傳統的透視法以及顏色運用。在題材上更加大膽,甚至加入了嘲諷社會的元素。從Lautrec開始,畫家們決定走出一板一眼的學院派。不過這個走出過程並不是很容易。在這一個過程之中,印象派起到了很好的指路作用。最初的印象派可以說是融貫了中西的一種畫風,寫實卻又不完全寫實。雖然在用色上已經開始大膽起來,但起碼結構上還能讓人看出事物的「囫圇個」。Lautrec作為後印象派的代表,在發揚印象派顏色的同時,卻去掉了印象派的結構。這也就是為什麼有人管「後印象派」叫做「反印象派」的原因。去掉了結構的印象派也就不能反映客觀了,當然,此時也不再需要反映客觀。畫家們開始加入自己的思考,開始用畫作反映自己腦子裡的東西——而不再是眼睛見到的東西。去掉了結構的印象派慢慢走向了兩個方向:一個是以杜飛和畢卡索為代表的野獸派和立體派;另一個是以達利為代表的超現實主義。這兩個方向雖說都是在一戰之後的黃金年代才出現的,但是受到美麗年代的影響確實不可忽略的。

在文化躍進中,視覺藝術之所以會首當其衝,主要原因是它太直觀了。一本三百頁的小說,最快也要兩天讀完;一項最新的科技,只有少數人能夠真正理解;至於音樂,那更是一種滯後於視覺藝術很久的藝術形式。只有視覺藝術,可以讓人在看到它的同時,馬上感受到它,並且五分鐘之內體驗到它,十分鐘之內就可以評判它。因此,視覺藝術對於其他藝術形式的影響是顯而易見的。十九世紀末開創英國現代派詩歌的那幾位大佬們不是也經常有看圖寫詩的經歷嗎?因此去看西方的美術史,不難發現,文學和視覺藝術的流派很多都是相近的,但是文學要落後一段時間。至於音樂藝術就更不用說了,雖然爵士樂是在美國發明的,但它的家鄉紐奧良卻和法國有著千絲萬縷的聯繫。由於音樂的滯後性,爵士樂其實是美麗時代的一種反應。

一戰對於整個歐洲文化生活的影響是深遠的。曾經在巴黎蒙馬特歌舞昇平的藝術家們不得不放下酒杯,面對嚴酷的現實。如果說工業革命提高了人們的想像力,那麼一戰卻給這剛被提高的想像力幪上了一層深厚的陰影。人們開始思考生命的意義和時間的價值,同時戰爭也為藝術家們提供了一個取之不盡用之不竭的題材。同美好時代相比,世界突然不再美好,藝術家們的思想也受到了深深的撞擊。達利開始覺得時間如起士,畢卡索也覺得《生命》應該是憂鬱的。這種思想在二戰的摧殘下變得更加不可收拾,最終便產生了我們今天所看到的一塊塊水泥柱,一張五顏六色的鐵板等現代派的藝術形式。

可以說,照相機和一戰為今天的視覺藝術奠定了基調,從而影響了文學以及音樂等許多的藝術形式。 和那個時代的巴黎相比,今天的歐債危機讓人不知道將來的歐洲何去何從。本來該是藝術聖殿的蒙馬特被遊人佔了去,繫手帶騙錢的黑哥們和林林總總的「法餐」館更是成為了一道亮麗的風景線。唯有幾座小小的私人博物館還能讓人慢慢想起曾經的美麗年代。在當代藝術已經和人們越走越遠的時候,實在看不清下一個時代將會是哪座城市的時代。也許下一個時代永遠也不會到來,還是明天就去買一本《Toulouse-Lautrec》吧。

(本文系理工呆男一時興起不學無術之胡言亂語,如有雷同純屬抄襲)

http://yuyang0320.com/

評論