電影訊息

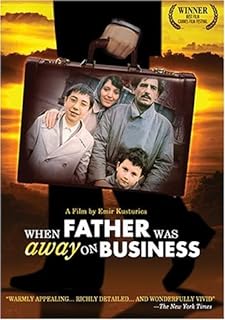

爸爸出差時--When Father Was on Business Trip

編劇: Abdulah Sidran

演員: Moreno D'E Bartolli 米基馬諾洛維克 蜜兒珍娜‧卡瑞諾維克 Mustafa Nadarevic

爸爸去出差/爸爸出差时/爸爸离家去上班

導演: 艾米爾庫斯杜力卡編劇: Abdulah Sidran

演員: Moreno D'E Bartolli 米基馬諾洛維克 蜜兒珍娜‧卡瑞諾維克 Mustafa Nadarevic

電影評論更多影評

2012-02-02 05:53:26

用溫情穿越寒冬

在心裡,我一向是最偏心東歐電影的,蘇聯老大哥,捷克老二,波蘭老三,南斯拉夫自從出了埃米爾庫斯圖里察Emir Kusturica以後,就可以排到老四了。(以前有瓦爾特的時候,我可能還排過它第一、)

本片是《地下/沒有天空的都市》導演Emir Kusturica的早期作品,當年紅極一時,86年奧斯卡和金球的最佳外語片同獲提名,最後還是法國人大方,直接就給了個金棕櫚。捎帶好像還有個人道獎,蓋因片中爸爸太能人道了我估計。(後經查閱是國際影評人獎,和爸爸的人道能力沒有關係)

南斯拉夫的傷痕文學,跟咱們的區別是人家笑淚交織,不乏幽默。背景是50年代的塞拉耶佛,類似咱們這裡反右那會兒,也是文字獄,爸爸因為嘲笑史達林被抓去勞改,就騙孩子說出差了,因為出差是有東西帶回來的,於是一直等,一直等不到。

全人類的智慧都是近似的,75年我跟媽媽回溫州老家,沒有見到小舅舅,也被告知是出差了。一天下班時分,看見小舅媽來了,那時他們還沒來得及結婚,正式身份是我舅舅的女朋友才對,也不上樓,拉了我媽在樓下腸粉店的牆外竊竊私語,語狀甚悲苦急切,不久就哭著離開了。媽媽回到樓上,一家人吃晚飯,那麼喧鬧有名的「雨腳囊」唯一無語的一餐。到了八幾年某天,忽然想起這童年疑惑,就請教我媽,才知道舅舅是被打成反革命去勞改了。舅舅後來平反,黨給個廠長當也多年了,到我家作客,飯畢吵吵要唱卡拉,點的是《大花轎》。

所以本片我看見片名內容就猜了個八九十。沒有預料到的是導演的風格和《地下》有很大差別,早期作品,自然充斥著早期作品的樸實,唯一熟悉的是燈光的風格,室外的漫射大片兒光和室內的白熾燈暖光依舊。片中有些段落有明顯16mm的風格,尤其是跟拍的部份,那種紀實性和《地下》的恣意搖曳區別是很明顯的。不過結尾又回到餐桌上,斯拉夫人的家庭聚餐在《地下》和本片裡具有同等重要的結構地位,這大概是導演對於「活著」最深沉的體會。終於待觥籌交錯湯碗見底之後,鏡頭跟隨小馬力科夢遊的腳步升上樹梢,徹底超現實了一把,這才是《地下》裡的Emir Kusturica,我也站在那樹梢,向遠,看見割裂入海的斷崖。

最永恆的段落:馬力科夢遊,不知不覺登上大橋的鋼架,媽媽不敢叫醒他,守在鋼架另一邊,等著他自己穩穩地微笑著走下來,一直乖乖走進媽媽張開的懷抱。政治的寒冬里,唯一自由的腳步是馬力科的夢遊。他在夢遊中逃家,愛情告白,尋找爸爸...... 舉報

評論