電影訊息

電影評論更多影評

2012-02-08 19:55:31

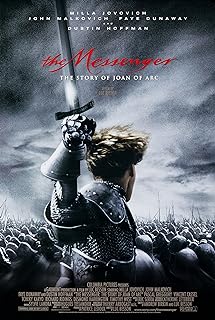

聖女貞德-不要窺視我的內心

Messenger: The Story Of Joan Arc

上

我開始想試著寫一點自己真正喜歡的電影,比如呂克貝松的《聖女貞德》。此前一直沒有找到勇氣。我喜歡電影,偶爾也寫一點感想。但是迄今為止,我從來沒有寫過我真正從心裡喜愛的影片,我怕我珍愛的東西,被我拙劣的表達出來,就會把這份感情給糟蹋了。

我這幾年養成了一個很壞的習慣,喜歡根據北美票房排行榜來看電影,總覺得大眾的口味總是老少咸宜的。如果時下的熱門電影跟什麼電影節金像獎搭上點關係,則對其更加寄予厚望。不知道是我遲鈍了還是電影遲鈍了,為什麼我看到的都不是能夠感動我的電影?

關於呂克貝松,這個號稱一生只拍十部電影的人,話題一扯開,就有了沒完沒了的趨勢。呂克貝松可以說是在歐洲電影黃金時代終結,電影被迅速好萊塢化之後成長起來的新一代導演。與他的前輩們的自我、理性和開拓精神相比,呂克貝松在取材和處理上更加懂得取悅觀眾。以《殺手萊昂》為例,這是呂克貝松在《尼基塔》獲得成功之後拍攝的,算是他的招牌電影,漂亮的刺殺段落,不確定性的感情關係,男女主角的精彩表演,都是為人所津津樂道的東西。但是你能說《殺手萊昂》想表達什麼嗎?它之所以大獲成功,是因為在商業片的基礎上,加入了歐洲式的曖昧元素。它在情節和人物個性經不起推敲的地方都用精彩的鏡頭剪輯輕輕帶過,而讓觀眾把注意力集中到殺手和少女純潔無瑕而又無可言喻的互動上。因為導演很清楚,情節的緊張只是一種氣氛,關鍵是要讓你感動。這種感動就像殺手的墨鏡,少女手中的花盆,同歸於盡的結尾一樣,是預設的,是媚俗的。當然這種媚俗的技巧很高明,他知道你需要什麼,他給你你需要的東西。所以,我被《殺手萊昂》的媚俗感動。但是《聖女貞德》完全不是那麼回事。

《聖女貞德》是呂克貝松的第九部電影,此前他已經嘗試了許多不同的路子,拍出了《碧海情天》這樣帶有鮮明個人色彩,溫情脈脈的藝術片,和《第五元素》這樣用幽默和火爆獲得巨額票房的商業科幻片。累積了多部商業片的媚俗經驗,又保留了法國式的靈光,他終於決定拍一部個人的野心之作,把五百年前普法戰爭中的傳奇人物聖女貞德搬上大螢幕。這是一次冒險的舉動。首先,聖女貞德的題材已經由多位大導演嘗試過了,突破前作很困難;其次,這是導演個人的第一次,第一次拍攝歷史古裝片,第一次指導大規模的古戰場面;第三、導演決心在電影裡做一個危險的嘗試,為歷史迷霧包圍下的聖女做一個很現代意義的心理剖析,還原貞德一個凡人的本質。

其結果我們後來都看到了,《聖女貞德》的票房和口碑在當時都很差,許多人認為這是呂克貝松的敗筆之作。

去IMDb草草瀏覽了《聖女貞德》的相關評論,主要是想看看人們認為這部片子爛在什麼地方。我的英文很差勁,也只能看個大概。大部份人都提到了電影中的聖女貞德不是歷史上的聖女貞德,貞德的村莊在當時不可能被英軍侵佔,她的姐姐也根本不是片中所言是被英軍姦殺的。因為這個情節是電影中貞德個性發展的立足點,如果這個立足點不成立,那麼電影中的貞德也是虛構的。所以有一篇評論開頭就說,如果聖女貞德看了呂克貝松的電影,也會死不瞑目從墳墓中爬出來的。除了不接受片中塑造的貞德之外,貞德的扮演者米拉 喬沃維奇也備受爭議,有人認為她很出色,有人認為她還沒有從《第五元素》中醒過來。有人提到了「可怕的台詞」,提到了約翰 馬爾科維奇在片中毫無作為,還有許多簡單而有效的詞語,比如說「垃圾」。

相比而言,我在網上找到的中文評論大部份是正面評價,沒有一篇提到貞德的歷史形象問題。我想這可能是文化差異的關係。貞德畢竟是西方歷史人物,是基督教的聖女,她的形象扭曲與否,對東方人來說是無關痛癢的。所以中文評論更加關注電影本身的一些表達,而沒有把注意力放在是否尊重史實上。聯想起幾個月前看《耶穌受難記》,覺得很難理解片子中的耶穌受難的意義在哪裡,對於一個信仰的局外人,一個普通人比一個聖徒更能夠讓我接受。

我們說呂克貝松是個成功的導演,其實在很大程度上他是一個成功的商業片導演。他最有個性的東西在《碧海情天》之前就已經用完了,看看他這幾年擔任幕後製作的一系列商業爛片就可想而知。在《聖女貞德》裡面,一如既往的充滿了「媚俗」的元素,這是一部史詩片和傳記片的結合體,有商業意義上的視聽元素,在技術的製作上挑不出什麼大的問題。開頭二十幾分鐘貞德的童年時代,美幻流離的鄉間景色,快速剪輯過的運動鏡頭,隱喻和詩意並存,是非常亮眼的一段,也保留了呂克貝松的一貫水準。但是它為什麼會失敗呢?最致命的地方在哪裡呢?

看完這部電影的第一印像是比較陰沉,雖然片長兩個半小時,並不是很長,但籠罩全片的陰沉常常讓人覺得很難忍受。除了開場醒目之外,中段從少女到洛林處女的過渡欠缺一些交待。片中的法國皇族處理得很平板,的確是「可怕的台詞」,沒有能夠塑造出一個出彩的角色。片中的戰爭場面也可以看出導演這方面沒有什麼特殊的才華,而且跟那些以大場面見長的古裝戰爭片比起來,打鬥的手筆要小得多,基本上沒有動用太多的群眾演員,靠小部份小部份的密集剪輯造成效果。因為沒有好好把握故事的時代和政治大勢,單著眼於貞德個人的神經分裂,使得後部份的審判顯得相當的形式化。審判的亮點是達斯汀霍夫曼,可能是老影帝的演技和米拉的本色表演和在一起,那種化學反應特別明顯。

仔細看看,影片的大部份場景都傾向於營造一種「儀式化」效果。撇開前後幾場審判戲不談,即使是戰爭場面,也常常脫離現實,以女主角為中心,形成金字塔一般的構局。「儀式化」加上超現實的所謂「人神交匯」,使影像和敘事都處在不確定的邊緣。

我們把《基督的最後誘惑》和《勇敢的心》來作為《聖女貞德》的參照。如果《聖女貞德》更個性一點,更晦澀更大膽突破,那麼,它有可能被拍成《基督的最後誘惑》貞德版本。或者,放棄任何深沉難解的東西,塑造一個勇武脫俗的少女戰士形象,揭露當時的社會現實,集中所有商業片中能夠打倒觀眾的情感元素,來個壯烈犧牲感動眾生,那麼它就可能是女版的《勇敢的心》了。問題是在這兩個方面導演都沒有堅持到底,結果使這部片子充滿了神秘主義的隱喻和宛若夢囈的對白,既不夠震撼也不夠快感,不倫不類,處於高不成低不就的狀態。

說到這裡自己都疑惑了,一部歷史片,沒有造好大勢,沒有塑造好人物,沒有精彩的情節,甚至我最在乎的電影配樂也不能抓住人心,那麼我為什麼唸唸不忘這部失敗的《聖女貞德》呢?

《聖女貞德》一直沒有正面解釋過,上帝是否真的存在?

幼年時代,週遭的世界對我們來說都是神秘的。最初我們身心純潔如冰雪,日昇月落,四季交替,一朵花開了,一片葉子飄落,都是一個小小的奇蹟。如果說有「神性」的話,我們是不是可以這樣理解,這種「神性」就根植於我們最初來到這個世界時候的單純和新奇。童年的貞德也一樣,這個好幻想的小女孩對周圍的萬事萬物充滿了熱愛,那時候,與其說她信仰上帝,不如說是「喜歡」。喜歡告解,喜歡在教堂的感覺,喜歡給與她安全。

影片開頭,小女孩趕著羊在曠野上奔跑,在草地上打滾,自由自在的歡笑。風,雲的流動,鐘聲。一個俯拍鏡頭:貞德躺在草地上,身邊有一把劍,明顯呈現十字形。貞德舉起劍指向天空,輕輕念著:「貞德。」

場景一變,她不是在曠野里,而是在陰暗的小樹林中,剛剛醒來,拖著那把劍,一群狼向她跑過來,越過她。她驚恐地追著狼跑進村子,在房間裡面呼叫姐姐,切入敵人,廝殺和烈火。

姐姐凱薩琳出現,把貞德抱進壁櫥,然後三個英軍士兵(狀若半獸人)闖進門來。注意,這裡凱薩琳手裡拿的劍就是貞德帶回來的那把劍。英兵說:「哦,拿劍的女人。」凱薩琳被逼到壁櫥邊,凱薩琳和貞德只隔了一層木板。凱薩琳反抗,被英兵一劍刺穿,還是那把劍,帶血的劍一直穿過木板,躲在裡面的貞德恐懼地看著劍。一個慢鏡頭,凱薩琳胸前的木十字架落在地上。然後英兵強暴了她。

這一段主觀性很強的影像出現了三個關鍵性的心理對應:劍-十字架/狼-入侵者/凱薩琳-貞德,是貞德心理髮展的基礎。貞德透過木板的縫隙目睹了入侵者殺害姐姐的全過程。這個粗野和血腥的過程在呂克貝松的鏡頭裡充滿了受難的味道,拍得非常暴力。

突如其來的不幸,使貞德需要感情和思想上的支柱。貞德從呆滯狀態中醒來,第一個要求就是告解,在她的認知里,告解和望彌撒是與上帝直接溝通的重要形式。她嘶叫著問神父:「為什麼上帝要凱薩琳死?為什麼死的不是我?」神父說:「也許上帝要你活下去是因為他需要你,如果你完成上帝要是你實現的神蹟,那麼你姐姐就不會白死。」於是貞德抓住了這個理由,暴雨中,她渾身濕透,一個人跑進電閃雷鳴的教堂,對著耶穌舉起大口吞食血漿色的葡萄酒。「我要與你合而為一,現在。」

影片就這樣構成了貞德的原罪:我和上帝合而為一-我是上帝的使者-上帝要借我的手來趕走侵略者-復仇。成年後貞德正是背負著這個原罪,開始了漫長而艱苦卓絕的精神冒險。

裹在斗篷裡的少女出現在皇太子的面前,米拉 喬沃維奇據說有一張古典和現代結合得非常完美的臉,不如說她有一張將呆滯和神經質結合得很完美的臉。在眾人中認出誰是法國皇太子和驗明她是處女之身後,教會對她進行了一次審問,他們需要一個理由,一個相信她是神使的理由。他們問:「上帝給過你什麼?」她說:「好的建議。」她沒有提到劍,她說:「我會創造奇蹟給你們看。」

貞德把她對上帝的信仰轉嫁到對未來的法國國王的忠誠中,她向查理要了一面旗子,帶兵上陣殺敵。她手下的將領並不相信這個十七歲的女孩,為什麼要聽從你?他們也需要奇蹟。是上帝要我帶領人民趕走侵略者的,這是上帝的旨意。這一點足以支撐她躍馬跳進敵營,高呼:「我的士兵,愛我的人,跟我來!」支撐她在中箭受傷之後,親手拔出深入骨肉的箭,奇蹟般復原,夢遊一般喚醒疲憊不堪的戰士們,架起高塔,帶領他們奮勇殺敵。在醜陋而擁擠的戰場上,「Follow me!」像劃破夜空的一道閃電那麼耀眼。於是他們痴迷了,他們為她瘋狂了,她的神經質的無所畏懼讓他們瘋狂了。是的,這是上帝的使者,上帝站在我們這一邊,我們會勝利的,這一點毋庸置疑。於是奇蹟出現了。在氣勢磅礴的群聲合唱中,在烈火熊熊燃燒中,他們沉迷在殺人的盛宴里,一場狂歡的盛宴。

然而帶領他們殺敵的人卻畏懼了。其實她一直在畏懼,在她中箭,在她最軟弱的時候,她像個孩子一樣哭泣。昏迷中,往事砌起黑暗的牆,她拿著火把,在地道中摸索,地道的盡頭,是隔著木板的仇人醜陋的臉。她的最真正的自我,一直被圍困在牆的後面,不得釋放。在血肉橫飛的戰場上,群情激盪包圍中,最無助的人,也是她自己。她手足無措,茫然四顧,在每一張嗜殺的臉上尋找上帝。「貞德,我們贏了,這是勝利,是榮耀……」但是回頭看到遍地屍首,這是上帝要我做的嗎?上帝要借我的手殺人嗎?我對上帝做了什麼?當幻覺中出現上帝流血的臉,貞德撕心裂肺地尖叫起來。她害怕了,她動搖了。

我需要告解,我們都需要告解。

奧爾良的勝利和查理的加冕,暫時舒解了貞德內心的恐懼。在群眾的歡呼和漫天花雨中,她覺得自己可以為了人民和國王而戰。極樂的最高峰,霎時間轉到巴黎城下的苦戰。她茫然站在雨裡面,對傷痛無知無覺。應該回家了,貞德。但是我還沒有做夠。我聽不到上帝的聲音了,我不知道接下來該做什麼?其實到這個地步,貞德應該清醒了,是她抗拒自己醒過來。我是上帝的使者,我在等待上帝給我的神喻。

國王坐穩了半壁江山,想和談了。加冕用的神油乾涸了,我們可以代替上帝創造奇蹟,以假充數,如果上帝站在貞德這一邊,也會給她一個奇蹟,不讓她死去。上帝和奇蹟,在庸人的眼裡充其量不過是滿足慾望的工具。這個道理,貞德永遠不懂,但是統治者們明白透徹。

門一落下,貞德被她所效忠的國王置於敵人圍困中,她的手裡還握著使她師出有名的旗幟。國王不想為她付贖金,她被送到了恨她入骨的英國人手中。這是她經歷的一次巨大打擊。上帝讓我效忠的人拋棄了我,上帝拋棄了我。誰來接受我的靈魂?

開始的開始,上帝是一個小男孩。後來,上帝跟著貞德長大了。後來的後來,上帝不見了,變成了黑衣人。

黑衣人像幽靈一樣出現在貞德的面前。是魔鬼,是上帝,還是真實自我的一個投影?在失去一切之後,貞德殘存的只有對上帝的信仰。黑衣人對她精神上的拷問以及教會對她的審問兩組情節互相交叉,剝落貞德僅有的自我保護,讓她在絕望中掙扎求生,使影片的最後30分鐘漫長得像一場凌遲。

黑衣人一出現就否定了貞德因為畏懼死亡而欺騙自己的幻想,把死的事實推放在貞德的面前,使她無可迴避。貞德又想告解了,她想要那個童年時使她感到安全的形象,所以在牢房的牆上磨出一個十字架,想在上帝的懷抱里得到救贖。她堅信自己所做的一切都是上帝要她做的,長久以來,她一直認為上帝陪伴在她的身邊,但是現在她孤身一人,面對黑衣人一步步的緊逼:「上帝叫你去做?有什麼證據?」徵兆,風,雲的聲音,那不是徵兆,那是幻覺。是幻覺,是你想像中的。

不,還有劍。劍是貞德遲遲不肯拿出手的一線希望。但是劍落在那個地方有許多更有說服力的解釋,在眾多的解釋中,你寧願相信最不可能的一種。想像中聖樂轟然響起,一道光芒從空中徐徐降下,劍從雲端落在草地上。現實中貞德的眼淚慢慢湧出。那是一張瘦削污髒像男孩子一樣的臉,交織著絕望和虔誠,反而空白一片。這是電影裡最打動我的一個鏡頭,看得人幾乎顫慄。黑衣人緩緩說出:「You didn't see what was,you saw what you wanted to see.」已經為貞德下了一個不可能破解的詛咒。

「為什麼你要這樣傷害我?」沒有什麼比奪走她的信仰更能夠傷害她的了。沒有了上帝,她就失去了依傍,面對殺人的指控語無倫次,毫無招架之力。第一次站在火刑架下,她試圖孤絕地否認教會,與其說是堅定,不如說是垂死掙扎。因為她很快就在主審官的誘惑下動搖了:只要簽了字,承認看到的都是異端幻象,就可以不必死,就可以接受告解。「告解」,是和上帝溝通的機會。她一個人太久了,她需要上帝的幫助。於是她簽了。黑衣人立刻浮現:「你知道你剛才做了些什麼,你否認了你一直信仰的上帝!」

她出賣了上帝。此前她習慣了顫抖和扭動雙手,像個受盡驚嚇的小孩,現在反而安靜了。她的敵人沒有放過她,剝去她的衣服,迫使她穿上男人的衣服,指控她不肯悔改。火刑架又為她高高樹立起來了。在臨死的最後一刻,她終於一無所有:「我假裝看到神蹟,戰鬥只是出於報複和絕望……為了師出有名……我驕傲,固執,自私……殘酷……」黑衣人把手按在她的頭上,為她做臨終祈禱。

在呂克貝松的《聖女貞德》中,貞德最悲慘的,不是被出賣,不是出師未捷身先死,不是背負上散佈異端的罪名,不是在十九歲的年齡被活活燒死--這一些,只能說得上是悲壯,而不是悲慘。如果能夠在上帝的慰籍下從容死去,她甚至是幸福的。貞德最大的悲劇,是被迫承認她的一生其實是個謊言。誰願意面對這樣觸目驚心的真相?誰能夠在這樣的孤獨中死去?所以,影片的最後,烈火包圍中貞德的臉,只剩下了對死的恐懼。

我看到的不是神蹟,是我的想像-我不是上帝的使者-我借上帝之名殺人,是為了報復

「你在做什麼,貞德?」

「我在玩。」

請不要窺視我的內心,我只是一個孩子,在玩一個遊戲。我的心是天堂,所以上帝陪伴著我,給我安全感,我的心是地獄,所以魔鬼拷問我,讓我神魂俱碎。

梵蒂岡封貞德為聖女,是在五百年後了。隔著五百年的時光,貞德虔誠的靈魂會不會因而得到涅磐,我不知道。我只知道,呂克貝松在他這部該死的失敗的電影所塑造的,的確是我心目中的聖女。

2005.2

評論