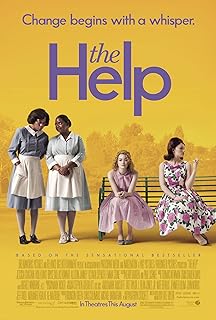

電影訊息

電影評論更多影評

2012-02-26 09:23:12

意識形態地圖

一兩年來一直談論的話題總是意識形態。作為一種過時的理論,時時談起總是令人厭煩。更多時候,觀眾接受一個開心明朗的故事,而忽視深層的歷史背景和現實情境——顯然這樣做違背觀影的初衷,一個開心的故事能賺得眼淚,在集體觀看的儀式中相信世界總是美好,何樂而不為。但意識形態總是戳破表面的美好直指現實的別有用心。

那就開始吧。

互助首先設定在以下幾組關係中,並衍生出下列的牽連:

1、明妮、西莉亞太太/西莉太太

2、艾碧林、小孩/伊利莎白太太/

3、斯基特、康斯坦丁/母親

4、明妮、艾碧林(其他女傭)/斯基特

前三組關係都可以縮減為「黑人(黑人的同盟者)/白人」這樣一組二項對立之中,後者歧視壓迫後者,前者則必須為求得反轉而奮鬥。這就帶出影片第一個話題,即種族歧視的話題。最後一組關係表現為更為普泛化的敘事,關乎女人乃至於人的獨立、自立。在這組關係中,雙方互相給予對方「幫助」,正如影片題目所標明的那樣。有趣的是,要特別注意這兩個話題在影片敘事中的互動——它使第一個創傷性的話題(美國社會在歷史和現實中的創傷性話題)成功地實現了想像性的癒合、或者說轉移,轉移至一個更加開放因此也更加隔絕更加安全場域,即人性的場域。這是影片實現其移情作用的主要策略,也是影片意識形態發揮作用的機制。觀眾在影片中總是天生「同情」弱者、被壓迫者(儘管其來自壓迫者的陣營,享有其階級價價值觀——其中一個虛偽的極端,毫不客氣的說,正如影片中那些南方白人中產階級家庭婦女,在現實生活中歧視家中的黑人女傭,卻為遠在千萬里之外的非洲兒童募款——但影片順利消除了這種尷尬),因而也佔有一定的道德高地,可以反觀歷史做出譴責批判,表示同情。只是,一旦遭遇現實(仍然存在、變形了的種族歧視、種族不平等),這些道德同情是脆弱不堪的。

其次注意影片中男性的缺席。這裡同樣可以舉出兩個關係組來說明某種意識形態意圖。

1、黑人/白人

2、女人/男人

在這兩組關係中,白人男性和黑人男性是缺席的(尤其是黑人男性,除了牧師、店員、艾碧林兒子的遺像、電視中的馬丁路德金這些理想中的偶像,明妮的丈夫甚至只是一個聲音)。而且,「黑人/女人」「白人/男人」成了這兩組關係反身自指式的映像。所謂的互助,一方面在於黑人實現「人人生而平等」的天賦人權,一方面是女性取得獨立的地位(黑人女傭如明妮離開毆打自己的丈夫、影片意味深長的末尾艾碧林走在長長的林蔭道上、斯基特離開虛偽的男友北上紐約工作、西莉亞太太不再羨慕太太俱樂部獲得生活的勇氣)。種族歧視與女性自立這兩個話題同樣互相纏繞。帶有政治性的種族話題作為社會結構中的頑疾,一個堅硬的難以消化的核心,被新潮的女性主義所纏繞,並藉由後者的實現,彷彿也獲得一種想像性的解決——影片傳達出這樣的資訊:看,女人們都自立了,那麼黑人們的自立也不遠了。然而需要警惕的是,男性的缺席並不意味著男性凝視的消失。正如影片中甘迺迪遇刺,受到黑人和白人一直的關注與緬懷一般(艾碧林在兒子的遺像旁邊掛上甘迺迪的照片,斯基特一家一起觀看肯甘迺迪的葬禮),男性以及男性的凝視代表穩定的社會秩序,即,一切的變革都只能是在穩定的社會秩序之中才能被允許。換言之,男性缺席,但男性的目光卻無處不在;變革在即,但變革只能在劃定的範圍內進行。

時代和地點的選擇同樣顯示出創作者的用心。上個世紀六七十年代的美國正是民權運動、女權運動、學生運動、反戰運動等幾個大事件相互影響相互滲透的時候。這為影片的敘述預設提供了合理的社會背景。密西西比州作等南方州作為種族不平等最嚴重的區域自然就成為影片的發生地——正如炎熱的南方氣候下,鏡頭俯視、一一掃過那些白人中產階級別墅,彷彿是上帝之眼帶有審判意味的凝視,在一片祥和中帶有罪惡滋長,末日審判的意味)。但其中一個弔詭之處在於,影片隱晦地已知種族歧視在美國其他地方的暗流湧動:來自華盛頓的美國女子協會的主席逼迫費倫太太趕走年邁的黑人女僕康斯坦丁。這成為影片中唯一一處對現實的指涉。在時代方面,即使影片藉由艾碧林之口說出其出生年代從而指示影片的年代,但除了馬丁路德金的演講與遊行、甘迺迪的背刺事件,整個六七十年代的設置彷彿是影片在攝影棚中的置景——換言之,時代是曖昧不明的,猶如霧中風景。種族事件被表述稱幾個女性獲取獨立的事件,在以小見到的同時,同樣模糊、消解了影片尖銳的歷史創傷性。

評論