2012-02-29 23:20:45

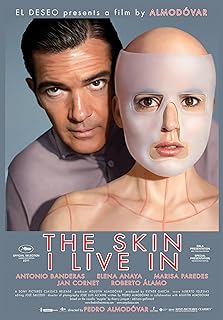

我的髮膚我的家——阿莫多瓦新作《吾棲之膚》影評

************這篇影評可能有雷************

我的髮膚我的家——阿莫多瓦新作《吾棲之膚》影評

我的髮膚脫落了,我赤裸著筋骨和血肉,在太陽雨中出發,在朋友皮膚的蔭庇之下硬著頭皮在市場看了這部電影,我仰望著大島絕壁一般的螢幕,感到頭有些暈,希望海風會把我的髮膚吹送回來,黑了些,捲了些,我們便這樣重新融為一體,重新看看吾棲之膚。

La piel que habito。吾棲之膚。我棲居的皮膚。

La piel。皮膚。外表。外在。影片中充滿了與此相關的隱喻,羅貝爾是整形專家,文森特和母親製作服裝,澤卡搶劫的是珠寶店。

皮膚,la piel,這個西班牙語的名詞和許多羅曼語族的兄弟一樣,指向拉丁語中的pellis,動物的皮毛,而這個拉丁語名詞又和許多兄弟一起,指向一個構想出來的原始印歐語詞根pel,覆蓋,包裹。

覆蓋﹑包裹我們的不僅僅是皮膚和服飾,也有習俗、社會關係和社會規範。規範,諾瑪,Norma,名詞大寫實在是各種性質和品德人格化或者神格化登場的老套路數,女兒諾瑪的出場彷彿是人格化的「規範」,但這規範是被她穿著的規範,是她父親羅貝爾為她選擇並強加給她的,如同父親為她選擇的粉紅高跟鞋,她穿著很累,如同她身上那件粉紅毛衣和罩衫裡面的粉紅小可愛。包裹和覆蓋我們的,構成我們的外在,成為他人眼中的我們,成為社會關係這張大網中的一個網眼。但我們或多或少會感到無法忍受圍繞並構成自己的絲線,於是我們會想要脫掉衣服,踢開鞋,變得無拘無束。

無拘無束。拘束。鎖鏈。十字架。當Elena Anaya飾演的角色告訴羅貝爾舊日的整形合作人自己並非被綁架而是自願前來的時候,她試圖給自己一個新的身份,一個新的名字。名,羅貝爾已經為她/他取好了,Vera,薇拉,羅貝爾死去妻子的名字,姓,她/他猶豫之後說出了Cruz,影院中許多法國觀眾會心一笑,看來大家都很清楚,原本這個角色定的演員是多次和導演阿莫多瓦合作的女演員Penelope Cruz,這大概是阿莫多瓦的一個玩笑,看,我用她替代了你,Cruz,但這個姓(十字架)和它的意味(拘束,懲罰)一起,被完美地織入這部電影,這張網。

名。同名。同名者的相似性。蘇格拉底與蘇格拉底的相似。一方面,Vera Cruz這個名字通過Cruz這個姓暗示著薇拉和薇拉—文森特所承受的拘束和痛苦,另一方面,我相信Vera Cruz這個角色通過Cruz這個同樣的姓擁有了與被替代的女演員Penelope Cruz的某種相似性。也許這種相似性可以表現為另一種外在,Vera Cruz也許可以分享Penlope Cruz名字的前半部份,Penelope,珀涅羅珀,奧德修斯忠貞的妻子,白天紡織晚上拆解的女人。

紡織。拆解。羅貝爾在紡織,被囚的薇拉—文森特也在紡織。珀涅羅珀拆解掉求婚者的請求與干擾,拆解掉自己白天織就的布,用拆解對抗求婚者的包圍與包裹。暗暗分享同一名字的薇拉—文森特卻是用紡織來對抗羅貝爾的包裹。紡織指向舊有的身份認同,裁剪紡織,服裝,母親;紡織,織網,蜘蛛,Louise Bourgeois的母題,蜘蛛—母親,羅貝爾試圖用這位生於Choisy—le—Roi的女性藝術家的同性—雙性—變性作品來影響薇拉—文森特,試圖以此說服她/他接受自己被強加的新性別身份,但這些作品恰恰引起了薇拉—文森特對自己先前身份的回憶,文森特,母親,裁剪。於是,羅貝爾在裁剪重塑薇拉—文森特的身體和靈魂,而薇拉—文森特自己也在通過裁剪為自己紡織一張網提醒自己,我是文森特;不僅僅是布料裁剪紡織,也用文字﹑數字和圖像:她/他在牆上畫的只露出雙腿但身子是房子的女人,模仿的是Louise Bourgeois畫的被囚的女人,她/他以此提醒自己,我是一個被囚者;寫滿牆的日期,更是為自己編製一張真實之網,提醒自己,我並非一直居住在這間屋子裡,我並非一直居住在這張皮膚里;牆上書寫的瑜伽之道,無論外部如何,在我內心我總可以保持一處屬於我自己的空間,這暗藏著吶喊:即便你改變並囚禁了我的身體,在我之內我仍享有你無法剝奪的靈魂自由。

薇拉—文森特的真實之網。真實。Vera。薇拉。大寫。人格化的真實。羅貝爾已故妻子薇拉處於晦暗之中,影片開頭我們只知道她被重度燒傷,後面我們知道她的死因。她在床上聽到女兒諾瑪正在唱一首她自己教女兒唱的歌,於是她吃力地下床,挪到床邊去看女兒,但遮光的窗簾第一次被打開時,窗玻璃像鏡子一樣映出了薇拉的外表,骷髏一般的恐怖形象令她崩潰跳窗,摔死在自己女兒面前並把女兒嚇得神經錯亂。再接過導演遞給我們的另一塊布片的時候,我們才知道,原來薇拉是和來避難的澤卡私奔,私奔途中出了車禍,澤卡逃脫了,薇拉卻被燒光了髮膚。我們不知道羅貝爾和薇拉的婚姻生活如何,但我們可以想像羅貝爾對她的束縛和控制以及薇拉的痛苦,否則為何她會和人私奔,如果她本身幸福?薇拉與薇拉—文森特一樣,也是羅貝爾的囚徒,只不過多了一層婚姻的遮羞布,而且更令她的遭遇落在人們的視線之外,這是一種更可怕的囚禁與控制,禮俗允許的束縛。

私奔。背叛。Trahir。揭示。這兩重意思都源自拉丁文的tradere。我們的背叛揭示了我們身體的本能,無法濕潤或者無法高潮的陰道,是比我們更加忠誠的背叛者。薇拉的背叛讓羅貝爾耿耿於懷,我們不知道他究竟是想報復妻子還是想讓妻子重新回到自己掌控之中,無論如何,先控制起來再說,和他在女兒出事之後立刻先控制住文森特再說一樣。所以,雖然導演阿莫多瓦自己認為這部影片敘事的三個要素中第一位的是復仇,但我看到的第一要素是掌控。

控制。塑造。陰道塑性術。強加的陰道。去勢。去除力量。權力的爭奪。克羅諾斯,宙斯。電影中沒有出現的那根被去除的陽具,暗示著Louise Bourgeois的另一個母題,陽具—父親。陽具。力量。這時我們發現,其實羅貝爾既是織網的蜘蛛—母親,是Thierry Jonquet原著標題的狼蛛,也是擁有力量的陽具—父親,他使用他的力量,濫用他的力量,試圖讓對方接受自己濫用的力量。早在他用自己的陽具插入他自己塑造的陰道之前,他就已經向文森特展示了一排陽具,從小到大,溫水煮青蛙,讓文森特自主去逐漸適應暴力,把那條陰道擴張到羅貝爾滿意的程度。強姦。違背我們的意志。Violare。濫用力量。諾瑪的精神病醫生告訴羅貝爾,他的女兒認定是被自己的父親強姦了,羅貝爾當然認為這是諾瑪的瘋話,但醫生的那句「是你堅持要讓她開始社會化的」,點明了羅貝爾對女兒的掌控欲,他不顧女兒的意願給她安排和選擇一切,包括這一次時機不當的社會化,這種濫用的力量就是暴力,就是強姦,如果說文森特的強姦是一場誤會,一場短暫的或者說甚至不知是否發生的強姦,那麼羅貝爾對女兒的強姦早在六年前就開始了,那時羅貝爾剛剛喪失了他可以合法強姦的對象,他的妻子薇拉,於是諾瑪就成了羅貝爾愛慾和控制欲的新的犧牲品。所以當文森特成為羅貝爾新的控制對象時,我們幾乎可以預見他也會成為羅貝爾的愛慾對象,因為羅貝爾分不清愛慾和控制欲,薇拉—維森特明白這些施暴者究竟需要什麼:服從,滿足。她/他面對澤卡和羅貝爾,都許諾會滿足對方的需求,成為對方想要自己成為的人。

兄弟。相似性。兩場強姦的兩個施暴者其實是兄弟,但羅貝爾不知道之前拐走薇拉然後現在又強姦了薇拉—文森特的人是自己的兄弟。馬莉莉婭的兩個兒子。澤卡和羅貝爾。澤卡趁著狂歡節裝作老虎的樣子逃來找自己的母親。老虎。暴力。羅貝爾其實也是一隻使用暴力的虎,雖然他這個私生子成了Ledgard家的合法子嗣。馬莉莉婭和男主人的孩子長大後自然也成為了中產階級的一員,成為了體制的維護者。其實馬莉莉婭自身也習慣了體制,認為自己養大了羅貝爾,掌控著羅貝爾,在她看來,在體制內和自己的掌控下長大的羅貝爾才真是自己的兒子,而她後來和家中的一個男僕生的兒子澤卡七歲就離開了家跟毒販子混在一起,這個不在她掌控之中長大的孩子就沒有得到她真正的愛,他的死亡並不像羅貝爾最終的死亡那樣讓她悲痛欲絕。愛再次與控制緊緊連在一起。

控制。反抗。羅貝爾在花園裡四處尋找諾瑪,一堆年輕男女在野合。亂交,中世紀以來文學中和生活中反抗社會體系束縛的主要方式之一。麥卡錫時代之後的花童。性。藥。文森特說諾瑪與眾不同,說自己也與眾不同,諾瑪的反應是,你也是在接收治療嗎?其實她沒錯,我們都是病人,我們的病就是我們遭受的治療。如同盧梭在《愛彌兒》標題下引用的塞涅卡:我們罹患可治癒的疾病,而自然自身,若是我們願意被糾正,會助我們走上正途。然而,什麼是自然,什麼是本性?薇拉—文森特依靠的是她/他原來那張臉的照片,她/他看到了自己過去的皮膚,過去的外觀,這外觀不是人造的,而是天然的,於是恍若本性一般,於是恍若出自自然。但我們想想盧梭的另一句名言:人生而自由,卻無往不在枷鎖之中。羅貝爾原本的外觀其實也是被塑造的,這新一次的塑造激起了他的反抗,但我們如何反抗我們生來便遭受的掌控和塑造?即便這掌控和塑造扭曲了我們,我們如何得知?又何從反抗?

糾正。教育。塑造。羅貝爾其實是一個充滿控制欲的塑造者。他等待諾瑪和馬莉莉婭時,舊日合作者前來拜訪,他專注地製作盆栽,我們左邊的枝條正被他扭曲並用鐵絲固定住這些扭曲的形態,右邊是一株已經栽在盆中但尚未扭曲的幼小樹木。周圍的樹木已經解除了鐵絲,但它們依然保持著之前被固定的扭曲狀態,習慣了強加的外觀。

Habito。Habitus。穿戴。居住。習慣。Hexis。Ethos。從希臘語到拉丁語到德語法語,習慣與居住都緊密相連,而拉丁語中habitus一詞不僅包含前兩個意思,還包括外觀的意思。所以電影的標題不僅可以指我穿戴棲居的皮膚,也可以指我習慣的皮膚或者我通過習慣塑造的皮膚。影片開頭,羅貝爾和人爭執人體轉基因的合理性,他給出的例子簡直是盧梭《愛彌兒》開篇的翻版,但是他並不以人對自然的掌控和扭曲為害,反而以此證明人掌控自己和扭曲自己也不該有什麼限制,只要能讓人變得更加完美。

完美。完美得如同橫跨羅貝爾與薇拉—文森特的兩扇門的那副大型油畫上的女人。前者彷彿是透過這麼一副眼鏡在觀察和塑造後者。完美。不怕燒灼和針刺的豬皮特質。人皮在這一方面是不完美的,於是羅貝爾研究活豬身上抽出的血,進行轉基因培養和移植,薇拉—文森特的皮膚變得完美無缺,既細膩又堅韌。彷彿她的品德也比薇拉更好,薇拉背叛她婚姻的誓言,拋棄了羅貝爾,這也是為什麼雖然馬莉莉婭看著監控器希望大兒子殺掉那個不可靠的女人,但羅貝爾還是殺掉了澤卡,因為他還對愛和誓言抱有希望,而薇拉—文森特也覺得這一刻的羅貝爾拯救了自己,於是對他許下了永不拋棄的諾言。但許諾就是為了被打破,薇拉—文森特最終還是殺死了羅貝爾,因為他記起了自己是誰,對方是誰,對方是施暴者而不是她/他的恩人。

認出自己。認出。回歸與認出。這兩個《奧德賽》的主題以同樣的方式出現在了影片中,第一次回歸是「老虎」澤卡的回歸,第二次是薇拉—文森特的回歸。事隔十二年和六年,兩位母親都沒有立即認出自己的兒子,因為他們的外觀完全變了,澤卡是以虎人的樣子出現,而文森特變成了薇拉的樣子。第一次認出靠的是澤卡亮出屁股上的傷疤,於是母親認出了自己的兒子,如同老奶媽摸到傷疤就認出了奧德修斯;第二次認出靠的是只有文森特與克里斯蒂娜擁有的共同記憶,如同隻有奧德修斯與珀涅羅珀知道的婚床的秘密。

認出。外觀。記憶。羅貝爾掌控薇拉—文森特靠的是消除她/他對之前身份的認同,一是徹底改變身體與外觀,二是改變心理。心理的改變除了影響和暗示,主要靠的是讓薇拉—文森特吸食鴉片以弱化﹑消除其對舊日的記憶。但鴉片畢竟無法完全洗腦,最終文森特還是記起了舊日的自己,回到了家。可如果我們生來就一直在被灌輸,我們如何得知?這時沒有確定的記憶和外部痕跡可以倚靠,能夠依靠的只有不確定的懷疑與反思,看清楚我們居住的皮膚多大程度是我們的枷鎖。

居住。棲居。家是居住,El Cigarral僅僅是棲居之所。影片開頭就出現的帶著銘牌的El Cigarral與片尾的文森特母親的小店恰成對比,前者有床,有符閤家的字面定義的一切東西,甚至大大超出了一個普通的家,而後者甚至不算是住所,僅僅是一個店舖,但對於薇拉—文森特來說,這才是她/他真正的家,無論她/他的外觀發生了怎樣的變化。因為,這裡有真正愛她/他的人,而在前一個玩偶之家裡,只有佔有。習慣皮膚的人其實往往也是塑造皮膚的人,受害人往往之後也會成為施暴者,我們在這個機制中打轉,看不到自己的處境。至於你我,你我也是這機制的囚徒,你試圖塑造我,我試圖掌控你。我們彼此需要,可是又彼此逃避。害怕對方會佔據上風,害怕自己成為對方的奴隸。

是的,我需要你,我想要佔有你,但我不僅僅是需要你,親愛的,我愛你,我不想用各種或軟或硬的方式控制你,我想自由自在地飛翔,我想和你一起飛翔。我們所在的地方,就是我們的家。我並不害怕做你的主人,也不怕被愛慾射中成為你的奴隸。我要和你無拘無束地做愛,我要和你私奔,我會幫你脫掉那雙別人硬塞給你的不合腳的鞋,我會和你一起去尋找兩雙適合我們的鞋,一定找不到現成的,這需要我們自己去縫製,如同我們親手建造我們自己的家,如同我們親手打造我們自己的床。我會憑著只有你我知道的婚床和你相認,在那時我會哭泣也會歡笑,如同海上漂泊的人望見渴求已久的陸地,如同悶悶趴著的兔子等到了跳到身邊的虎尾輪。

這一天,我們面朝墓地與大海,這一天,海水漫過石徑,我們被封鎖在島上,戴著貝殼挖成的戒指,讓死者見證生者脆弱但沉落也會重生的諾言。