電影訊息

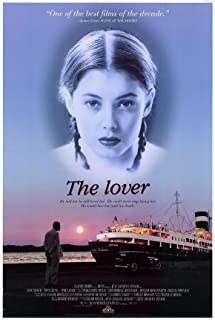

情人--L'amant

編劇: 尚傑克‧安諾 瑪格麗特‧莒哈絲

演員: 珍瑪奇 梁家輝 Frederique Meininger

情人/

![]() 6.8 / 23,702人

115分鐘 | USA:103分鐘 (R-rated version)

6.8 / 23,702人

115分鐘 | USA:103分鐘 (R-rated version)

編劇: 尚傑克‧安諾 瑪格麗特‧莒哈絲

演員: 珍瑪奇 梁家輝 Frederique Meininger

電影評論更多影評

2012-03-09 02:42:09

影子情人: 因為殘缺而依賴

時值驚蟄,早晚都刮著風,在一個下午重溫 讓-雅克•阿諾的《情人》,想起第一次讀杜拉斯的《情人》已是三年前的事了,但當這個下午湄公河再一次翻滾著黃褐色的浪浮現時,我知道這個濃郁的故事再度開始,且時隔多年後必將以另一種面貌更新以往的記憶。

橫渡湄公河往西貢的輪渡上,那個法國少女,依舊戴著那頂有黑飾帶的男帽,腳著那雙鑲金條帶的鞋,嘴唇上搽著暗紅唇膏,穿那件她母親的,磨損的幾近透明舊真絲綢衫。這個白人少女,如此年幼,卻是一身與其年齡格格不入的裝扮。未發育完備的形體纖弱修長,以致那條成年女人的茶褐色無袖舊綢衫軟塌塌掛在她身上,露出她兩條細瘦的胳臂。過低的領口映襯著她平坦的胸脯有一種憐弱之感,整體上卻又流露一番奇特的美。

這種美突兀地佇立在渡輪上,凝固在來來回回的本地人之間,直到它遇上一輛黑色利穆新轎車裡射出的目光。

湄公河與天交際的那條線,隱隱約約地橫亘在遠方。以上是散著些許浮雲的天空。菸灰藍的天。以下是起伏著的黃褐色的河水,翻滾出泡沫,滌盪著錯落的島嶼。就是在這個終年如炎夏的東南亞國度,這趟輪渡上,這個十五歲半的法國少女遇上一個中國男人,坐上他黑色轎車,走進他堤岸上那幢有著藍瓷欄杆,漆著藍色牆壁的大宅。

只是時隔許久後再次審視這段杜拉斯自傳性的故事,我的目光已不再執著於法國少女和她的中國情人之間既是淺薄又是深沉的愛慾,抑或那嘆息式的蒼涼結局,而是試圖回到故事發端處,那「情人」在故事中誕生的肇始:是什麼使得一個不過十五歲半的女孩吸引住了這個錦衣玉食的中年男人,甚至為她哭泣,哀愁?又是什麼讓這個法國女孩對陌生的中國男人由初見時得不設防,到一次又一次背著家人踏入那棟被喧囂環繞的藍色住宅?

站在中國男人的視角,透過車窗玻璃他看見的是一個有著格格不入之美的白人女孩,倚在船舷上,模仿那些風情百種的女人翹著腳,帶著一頂玫瑰木色的男人的帽子,卻奇異地相稱。在馬達的聲響里,湄公河水掀騰起的浪痕里,她凝視著河水。他因她的別具一格的美而沉迷。然而她真的這般美麼,還是這種具有強烈吸引力的美感唯獨存在於這種來自中國男人眼裡——唯獨對於他這個主體而言,她才是美的令他忐忑、顫抖的。

榮格曾經闡述造成情人間強烈吸引的原因之一,是出於對「The Quest To Be Whole」(完整之我)的追尋。按照榮格的理論,每個人都身具「顯性」與「隱性」人格。換言之,每人除了表現在外的「顯性人格」外,還有個正好相反,潛藏於心底的「影子人格」。 而當一個人遇見一位身具自己「影子人格」的異性時,心中會產生歡愉的感覺,因為對方身上顯示出來的正是我們自己缺失或隱藏起的那部份特質,故此被深深吸引。因為對方身上所擁有的正是你所缺乏的那一部份,如同被神劈過的只剩一半的人,在茫茫宇宙中忽然發現了另一半,這另一半恰好迎合了心目中「理想自我」的特質,我們深覺唯有擁有他我們自身才是完滿的。

《情人》裡的中國男人生性孱弱,他時常感到害怕,電影裡有這麼一段,醉酒的大哥羞辱中國男人與其妹妹的關係,試圖挑釁中國男人:

你想打架嗎?小心些小東西。可能要兩個你才能做的事情。

我們看見這個中國男人,面對挑釁雖然神情嚴肅,眼神中透著寒冷,但是他卻說:

不。比那個還要多。四個我。你根本就不知道我有多麼虛弱...

這一段對話已可大致勾勒出中國男人的內在輪廓,他會憤怒,卻沒有能力表達憤怒,正如他會愛,卻沒有力量取得愛。他體格瘦弱,精神上更為羸弱。他是如此渴望著法國女孩,卻又始終沒有勇氣割捨父親為他鋪陳的一切碧玉堂皇。他缺的正是拋棄所擁有之物的那種大膽。

而法國少女,年幼的軀體裡卻充滿著這種大膽的力量,說她懂得人間諂媚與心計也不為過,所以她雖然只有十五歲半,其實已有中年女人那麼老了。她的大膽不僅表現在外在,她的妝容,衣著,更在她的一言一行之中。她的主動,直言不諱的提問,恰到好處的挑逗,若有似無的恥感與自尊對於這個怯弱的中國男人無不是一種強烈的力,使之吸附,沉迷。

而法國女孩從則中國男人孱弱的靈魂里找到了可以使她縱慾胡來的溫柔,包括他的金錢,都是能夠包裹她,使她安全的溫柔。這正是她在她那個殘破的家庭里匱乏的。除去貧窮,過早喪失父愛,剩餘的母愛也被不均等地分割——母親對大哥的溺愛近乎過份,而她的大哥卻是個暴戾、野蠻、沉溺於毒品與偷竊的污濁粗俗之流。對於這個物質上和精神上都殘破不堪的家庭她悲慼、仇恨、憎惡、恐懼。在這個家庭里她的慾求無法滿足,自我價值被無限降低,面對一個灰心喪氣、恍恍惚惚的母親,兇殘冷酷的大哥以及始終被氣壓卻只能怯懦地哭泣的小哥,她的內心深深地藏著一股怒氣和掙扎,在這時,風度翩翩的有錢中國男人出現了。

他們將對方當成不可缺失的影子情人。

《情人》里充滿矛盾,不相稱,但生命本就是一個套滿矛盾的場域。正如電影裡那條悠長寬闊的湄公河,年復一年用黃褐的河水沖走一切它能夠沖走的,那個年頭那些場所所有的線索與遺留,一切都被湮沒,洗刷乾淨。但矛盾就在於「一切仍浮在河流衝力的表面」。

你知道它已被沖走,也知它依舊浮在那裡。

影片裡的東南亞,散發著嘈雜濃郁的氣味,在20年代末的法國殖民地越南,人聲喧闐,充斥著人種的差異,尊貴卑賤。而故事裡如同被攪拌機攪過一樣濃稠的情感與心緒,像那湄公河的濃稠。讓人覺得,故事就應當發生在這裡,這個炎熱的土地,這條大河。

故事結尾處,情人已遠去。時光境遷後容顏衰老的她接到他的電話,他依然顫抖,說他將永遠愛她,至死不渝。

而今再次審視「情人」這二字,它所傳達的意義不再如過去我所想的那樣。情人不同於愛人,愛人是穩固的,確定的,而情人從一開始就不具有永恆陪伴的屬性,它其去未知,甚至帶有隱晦性,危險性。他(她)可能在某一天忽然消失,不留任何痕跡線索,同樣可能突然在某一天再度出現,期間的跨度,頻率,那都是屬於情人的不確定。

愛上情人的一刻或許就是愛上了危險,因為你與情人之間的跨度,你需要承擔它所包含的一切危險,甚至用盡你的餘生。

評論