電影訊息

電影評論更多影評

2012-03-31 23:27:45

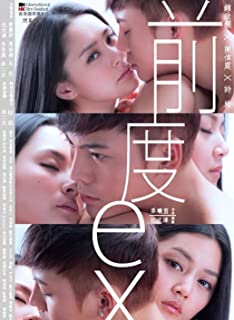

《前度》:一切開始都是美好的

給戀愛超過一次的人

我一直認為如果一部電影讓你看過後,只想單純的從電影的角度去客觀分析,這一定不是一部成功的電影。電影最原始的魅力是能夠打動人們的內心,理性的分析一部電影是需要的,對劇本、對拍攝手法、對鏡頭、對演員的表演,不斷細緻深化的解構電影,讓我們能看到越來越多高質量的影片。但是,完全客觀、理性的看一部電影便失去了電影最本質的東西,讓其成為死物,只有對錯的分別,這是所謂的影評家幹的事,反覆研究一部電影找出裡面的毛病,指手畫腳的點出哪些鏡頭多麼多餘,然後搬出些法國新浪潮、費里尼之類的術語,裝得自己有多麼高深,最後總結性的定位一部電影的價值。我只想說這些的人什麼都不懂,拋開了最重要的部份,死盯著那些可有可無的東西。

《前度》正是一部無須過多解構的電影,能看懂導演心思的人,都是能在電影中看到自己的人。故事發生在三天中,周怡在機場與男友吵架分手,碰巧遇到前男友陳均平與其現女友阿詩,是夜無家可歸,便在陳均平與阿詩家住了三天,之前的回憶不斷浮現、人心騷動。陳均平與周怡的戀情是當代快餐式的愛情典型,激情、熱烈、浮躁、看起來時時甜蜜卻又步步驚心,時刻都有爆發的危機存在,而爆發的結果,只有果斷的分手,不拖拉、不深思、不負責。似乎在我們身邊或者乾脆是我們自己,都能找到裡面各個角色的影子。周怡在這部電影中分手了四次,年少時與陳均平在一起,分手後意外認識混混阿昇,分手後又與陳均平復合,最後一次便是影片的開頭在機場與作家阿樹的分開。四次分手中,除了第二次是因為混混阿昇的跑路,其他三次分手都是因為其他女人的介入,或是前女友,或是新人,但在影片中都只出現在周怡的指責和男友的辯解中,是真是假我們不得而知,只知道周怡這般極度缺乏安全感的女生在現代人中似乎常常見到,越來越自由開放的愛情造就的是彼此間的越發不信任,和以前那個含蓄的年代相比,這種幾句話甚至幾個眼神對了就能開始的戀情未免太過輕易。

陳均平給人的感覺是不知道他在想什麼,這也是我們這代很多人對感情的認識——不知道自己在想什麼。說是沒有原則有點過頭,要定義的話,算是一種不隨大腦、只隨激素控制的心態。在機場偶遇周怡,陳均平表現得並不想有過多接觸,甚至十分反感,但無奈讓周怡入住自家後卻又頻頻出軌,這是他一開始就策劃好的嗎?我看基本可以排除這種可能,陳均平如同很多年輕男女一樣,該懂的道理都懂,但同時也不抗拒內心的想法,在機場也是,在家也是,在機場是不想前女友這種麻煩干涉到現在的感情而排斥,在家是獨處的環境勾起了曾經的回憶而一發不可收拾,往好了說是跟隨內心的選擇,往壞了說是毫無爭議的不負責任。

在阿樹、阿蘇、周怡的媽媽這三個重要配角中,阿蘇是不得不提的。阿蘇是陳均平的哥們,沒事開著自家車行的計程車,給陳均平和周怡當私人司機。阿蘇每一次出場都是周怡需要幫助的時候,影片結尾周怡的獨自旅行也是阿蘇做最後的送行,這樣的角色定位彷彿是給所有像周怡一樣感情受傷的人一個希望,總會有一個在你需要的時候就出現,始終注目著你的人。

阿樹和周怡的媽媽貫穿著影片的另一個點——旅行的意義,阿樹是作家,出了一本關於旅行的書,在出版社認識周怡,周怡辭掉工作準備同阿樹一起旅行,結果還未去成便有了在機場開頭的一幕;周怡的媽媽常常獨自旅行,周怡與阿樹分手後無家可歸不得不暫住陳均平家也是由於此。那片中旅行到底有何意義?我理解為成長。影片最後周媽回來與女兒同住,周怡哭著問媽媽可不可以帶我去旅行,周怡媽媽只說「去旅行,不用別人帶,自己去就可以了」,其實也是告訴女兒成長的過程必須自己經歷,如同周媽自己,在周怡父親去世後開始了自己的旅行,才學會了現在的樂觀與豁達,才明白最喜歡的那個已經不在自己身邊。

影片中有三件值得一提的物品。

第一件是耳釘,陳均平和周怡第一次在一起時,陳送給周的,有一對,一人戴一隻。在影片開頭機場時周怡還戴著這枚耳釘,直到沒辦法要與陳均平阿詩住一起時才摘下,最後落在陳家,也導致了陳與阿詩的分手。這似乎是一個很直觀的證明周怡始終沒有忘記陳均平的證據,但我想這枚耳釘的意義不僅僅是這點。陳周第二次在一起時,一次鴛鴦浴中陳均平送給了她一枚戒指,戴在了小指上,然後影片開場時卻看見周怡的手上沒有這枚戒指,這不是與耳釘的意義相矛盾?直到我找到周怡、阿樹、阿蘇經常哼唱卻都說不知道歌名的那首歌時才弄清這一點,這首歌是林二汶的《一切開始都是美好的》。歌名如同耳釘和戒指的區別,代表和陳均平的第一次才是最讓周怡難以割捨的。

第二件是陳均平的沙發椅,影片結尾時的鏡頭在幾個場景的切換中,陳均平現在的家和同周怡同居的曾經家中都出現了這把椅子,人已非,物還是,很少有人會在一段愛情結束後銷毀所有共同存在的證據,相反會留下這些代表共同過往的物件,偶爾懷舊一下,感傷一下,這是現代人的通病,拿得起放不下,這些通病讓人們看起來比以往成熟,悲哀的是也只是看起來,如同陳均平、如同周怡,好了傷疤忘了痛,曾經犯過的錯,該犯的以後還是犯。此外,這把沙發椅也代表了陳均平兩段感情的轉折,第一次見到阿詩便是坐在這張椅子上,不禁讓人聯想到第二次分手時,周怡嚷著「你是不是有別人」指的是否就是阿詩。而後來周怡暫住陳家時進屋一眼看到這張椅子,如同在自家一樣躺坐上去,似乎已經預示著舊人奪位了。

第三件是水杯。影片結尾的那段,陳均平回憶起第二次與周怡分手時,周怡摔碎了很多玻璃杯,最後哭著撿起一塊,說:「要不我們明天買點塑膠的回來,好不好?」鏡頭立切,陳均平望著手中的塑膠水杯掉到地上,然後抬頭對阿詩說:「不如算了。。。(分手吧)」最後留下一個意味深長的鏡頭:看似完整的塑膠水杯,裡面的水卻從一條裂縫中不斷流走。

看來即使換成塑膠的,沒有細心的呵護,還是無法延長其使用的壽命,對每一個陳均平來說,無論是性格剛烈如同玻璃一樣的周怡,還是溫吞水一般如同塑膠不易碎的阿詩,他都無法維繫一段穩定長久的感情,這是否如同我們每一個人,曾經試著努力經營維繫一段感情,但發現無論用何種方法、與何種人在一起,都難以長久下去。或許問題不出在我們,而出在感情本身、出在這個時代,試問在這個躁動、輕浮的年代,如何要求一罐廉價的鳳梨罐頭去擁有一萬年的保存期限?

舉報

評論