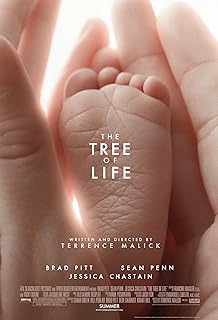

電影訊息

電影評論更多影評

2012-04-18 07:33:39

生與愛之樹

涕泗橫流地看完《生命之樹》,晚上躺在床上,身體還一直髮抖。今晨醒來,許多鏡頭在腦中穿插交錯,揮之不去。這部電影子乎點中了我全部的穴位:宇宙、音樂、生死。對給予我強烈震撼的作品,我都無法評論,我無法站在它們之外,而只能近乎感恩地寫下零星的感觸。導演本人一向拒絕在媒體露面,也從不對自己的作品加以說明,但我相信自己得到了他所希望傳達的資訊,這資訊本毫不晦澀,卻似乎由於時代與文化的限制變得難以到達人心。

Terrance Malick是Stanley Cavell的學生,但這部影片並不像許多影評提到的,是「關於生命的哲學思考」。它並非哲學,甚至不是一般意義上的思考——它更接近於舞蹈者用身體思考,畫家用畫筆思考,它不是dialectic的,不是logos世界裡的。這是睜開眼去看,是開敞內心去凝視去傾聽,是對於「世界存在」的驚奇與接受,是對於「世界怎樣」的不解和理解,而所有這些,都是一個過程,一個生命過程。在每個人的心中,都有一個microcosmos,只不過很多還在沉睡,而這裡,是一個醒來的過程。

從哈佛本科畢業後,Malick獲得Rhodes Scholarship前往牛津學習哲學,但中途退學,也許他發現這不是他想走的道路。看了這部影片,不難理解他的選擇,一個宗教的或藝術的歷程不是一個哲學的歷程,有時它們可以合一,但Malick的性情顯然與英美分析哲學的路數並不合拍,精神的(spiritual)不等同於智性的(intellectual),他要的是前者。在他的鏡頭下,自然界的萬物都聯繫著生命歷程,而不是冷冰冰的客體。

相應的,這是一部絕少依賴語言的電影,影像與音響都極其強大,而旁白幾乎無關緊要。事實上,由於片中人物口音有點重,聲音又低沉,充滿著耳語、內心的喁喁獨白 … 並時常襯著背景聲音,有很多我都沒聽清。艾小柯抱怨這些旁白太過直白,失之做作,是導演生怕觀眾不明白而畫蛇添足,我並不這樣看。直白恰是因拋棄了做作,這是一個人內心的直接呼噢,不必遮掩,更重要的是,在一個更高的being那裡,一切都是已知的,這裡只是坦白地呈現而已。

導演顯然深諳音樂,並冒天下之大不韙,幾乎超過一半時間的畫面充斥著聲音。也許有人認為這是過度地使用了音樂,(比如九隻蒼蠅撞牆就嫌配樂糟糕,BTW,他對攝影機作為「靈魂」的講解非常精妙)。但在我看來這也並非過度,因為內心的世界經常就是充斥著聲音的。不少影評提到聖樂,其實許多並非聖樂,所引的莫扎特、雷斯皮基、馬勒、斯美塔那的音樂,以及巴赫的平均律,均非聖樂,有些還相當世俗。但所有的音樂都被安置在合適的場景,我印象深的有一個是《伏爾塔瓦河》主題出現前的木管前奏,那是河水的波浪,而鏡頭中是母親和孩子的嬉戲,令人暈眩的旋轉,這是只有回憶中才會出現的組合,只有回憶中那音樂的起伏和暈眩才會(且很容易)附著於這個場景,(回憶本身也帶有一種暈眩)。在每個人的真實生活中,有多少次聽到某段音樂,某個逝去的瞬間會浮現腦中?——那契合在場景真實發生的時刻並不存在,是回憶賦予了場景更多的意義,並賦予它們某種聯繫,正如音樂本身從無序存在的音符中憑空組合出某種意義。感動我的還有一個時不時出現單頻背景噪音,好像機器出故障了一樣,那是某種切斷,意義的突然喪失,而人突然意識到此刻眼之所見耳之所聞都僅是某種表象,那噪音將人從一個有序的表象世界切換到另一個混沌世界或一個完全的空白。

不少人對影片頭半段的「國家地理畫面」有意見,認為是某種做作,而且可能做作完了還不夠給勁。與我同看電影的人在十分多鐘的時候評論:雖然很好看,可是這電影是想幹嘛呢?有什麼必要呢?我說:別急著想情節要怎麼發展,想想她死了孩子,她很絕望,她怎麼辦呢?然後你就僅僅看這些natural wonders,就好了。

幾乎每隔一週,我都要去本地的自然歷史博物館,都會坐在天文館裡看一部有關宇宙繁星的影片,由於去得太多,往往一部片子重複看很多遍。可是仍舊,幾乎每次,我都被敬畏與震撼掌握,好幾次甚至眼眶濕潤。那個時刻是無我的,人類的渺小、更不必說個人的渺小,此時都不是悲劇,而是正大莊嚴的整體的一部份,此刻你只看到那正大莊嚴的整體,心中升起崇高與無畏。走出天文館,繼續看各種遠古生物的化石,看地殼運動、大陸漂移的歷史,岩層的堆積,物種的演化,生命逐漸登上舞台,而物種又是如此繁茂,從無窮大到無窮小,如此無盡的可能,心中無法不深懷感動,而個人命運則變得無足掛懷。

所以對於我,當一個母親死了孩子,這是最自然不過的追尋,(甚至是唯一可能的拯救),甚至不必是一個基督徒,也能領會到那種宗教性的情感——這是愛因斯坦經常提及的那種敬畏。於是有《約伯書》的引用,於是個人生命之如草芥(當然不是指個人在他人強權下命如草芥),人之不能主宰自己的命運,而是在某種grace下活著,並非什麼值得哀嘆之事,反而可以說是應當感恩的。

而哪怕在星雲、星體演化、火山爆發這樣暴烈的自然力前,仍有某種慈悲,比如河邊那兩隻恐龍,較為強大的一隻踩到另一隻頭上,它猶豫了一下,看著地上的小恐龍,然後慢慢地將爪子移開,走了。你不知道是什麼偶然的因素促成了這慈悲,你知道自然界總體並不慈悲,但僅僅這一際遇本身,僅僅能夠活一遭,生命能像花兒開放一次,在多少殘酷之上,仍有令人心顫的美,便已是怎樣的幸運。不,這些和生活的聯繫並不是「硬性」的,更不是被導演「推出」的,這些本身就實實在在包含著生命的意義——一個在日常生活中常常被遺失的東西——我們恰恰是要旅行到遠方,才能找到就在身邊的東西。

影片的影像無比強大,那些感動我的片段多得難以列舉,諸如顛倒的影子與身體,孩子從傾斜的房屋中游出,(想像中的人)在zion峽谷的狹縫中上升,初生嬰兒的小腳和低垂的頭,弟弟揮起木板但並沒有打哥哥而是搖頭笑笑,(回想大恐龍將腳爪從小恐龍頭上移開),沉浸於演奏巴赫的父親(也許更是音樂的力量),死亡面具的沉落... 當然也包括被九隻蒼蠅撞牆所精確分析的鏡頭朝千斤頂搖桿的那個突然縮進。

影片接近結尾,成年主人公在亞利桑那的荒野絕壁間追趕著少年的自己,他追到海灘,人群慢慢聚攏,是家人、鄰居和發小。主人公趕上自己的父母,和他們擁抱,死去的弟弟回來了,還是那個孩子,他是那麼溫和,微笑著,母親找回失去的孩子——生者與死者重逢,死亡的黑色面具脫落了,沉入水底。(我想到塔可夫斯基《鏡子》的結尾,將死的主人公回到童年,重新牽著母親的手,在麥田裡穿梭。)母親終於得到了安慰,她輕輕地重複:我把他交給你,我把他交給你——而這正是對約伯書的迴響。

Brad Pitt在坎城電影節上說: 「It’s a leap of faith. But that’s the point.」 正是這樣,對這部影片的各種評價都可以理解,信仰不能強求。我只想說,這不必是基督教信仰。

這並不是一部「深刻」的電影,它極其簡單,沒什麼智性的內容,如果你正好站在那個觸發點上,一切都是明了的。它只是輕輕唸出那個最簡單的、但往往被濫用、從而時常失去意義的詞——愛。這是非常直白的一個詞,且本來就在那兒,而當它被唸出,仍冒著被誤解為矯情、甚至惡俗的危險。(宗教的俗套本身就既是俗套也是樸實的真理。)但也許在某個意義上,這最簡單的也正是最深刻的,一切生命與信仰皆源於此。

評論