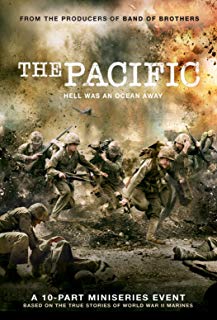

電影訊息

電影評論更多影評

2012-04-27 08:50:48

堅果——「衰人」("snafu") 莫里爾.謝爾頓

趕了一下午加一晚上看完了整部劇,很奇怪,這劇重點塑造的三個豬腳我都無感,最感興趣的卻是和豬腳之一尤金形影不離關係卻又撲朔迷離、綽號「衰人」(snafu)的莫里爾.謝爾頓。這孩子一出場就是一副蔫壞的老兵油子樣兒,欺負新兵不遺餘力,風涼話說得讓人想在上戰場前先揍了他熱身。相貌平平中帶著殘忍的味道,欠扁的漫不經心,經年不散的黑眼圈,嘴巴壞的夠嗆,尤其是那一把涼涼的小嗓音,再殘忍的事在他嘴裡好像都無所謂。正是在他的身上,初到戰場的尤金第一次看到了戰爭的無謂和殘忍。隨手割日軍血肉模糊的屍體的金牙,甚至狀似無謂地往被炸得只剩一半的屍體腦袋裡扔石頭玩。他的一些褻瀆死者的舉動讓人看了渾身發冷。但他這種對生命的輕慢態度卻恰恰代表了一大批參戰軍人在承受了非人的經歷後對生命的一種麻木。

但他卻又非真的麻木。當佩克在沖繩島神經崩潰衝上防地高處瘋狂掃射敵軍時,漢姆為救下佩克中彈而亡,尤金心痛之下痛斥狠揍佩克泄憤。但衰人謝爾頓,這個平日最愛嘲諷奚落、嘴巴最毒的人,這時卻拉住了尤金,將已經傻掉的佩克摟在胸前,低聲安慰他。當佩克還是一個新兵時,他哄騙佩克說新雨衣上有化工殘留物從而把佩克的新雨衣騙到了手,當佩克發現用新雨衣交換的衰人的舊雨衣上都是破洞時才發現上了當,還是那個蔫壞的欺負人的衰人。而當漢姆死去、佩克精神崩潰後,他握著那件從佩克身上甩下來的破了洞的雨衣,久久不能回神。這個細節幾令人落淚。

還有他和尤金,戰爭中他們始終走在一起,其實他心中對尤金有深刻的感情,是他看著尤金一步步的成長,看著尤金從一個天真執著的虔誠教徒少年被戰爭和死亡慢慢折磨得麻木和冷鈍。他見證了尤金在整個戰爭中的所有心路歷程。記得尤金在戰壕里看完家信之後苦澀地說我的狗死了,他在一旁沉默一會兒,竟靜靜地說了句我很遺憾。但畢竟是那個嘴巴壞到極點的衰人,即使是安慰的話即使心中難過嘴裡的句子仍說得那麼短促那麼不自然,涼涼的聲音好像在躲避著什麼。還記得他無聊時向日軍死屍的半個血淋淋腦袋裡扔石子時,尤金看不下去,作勢也要去割另一具屍體嘴中的金牙,他卻心驚地阻止了,他說你不應該這樣。尤金反駁說我看到你也割過。是的,他可以已經麻木到隨意去褻瀆屍體,但他看不得剛剛入伍參戰的熱血少年尤金也這樣做。他心裡終究不希望尤金也變成如他一般麻木。但到底是那個口不對心冷冷淡淡的衰人,他未加辯解,只是找藉口說日軍屍體上都是病菌所以最好別碰。

他還有鮮紅的人性。只因他天性涼薄散淡,又看慣了各種殘酷的死亡,所以才不冷不熱,若即若離。

所以雖然他與尤金一同出生入死,雖然他心中也悲苦難過,但卻從不表達。在戰爭中有人因為恐懼流淚,有人因為受傷生病流淚,有人因為戰友的死流淚,有人因為長官的死流淚,但他卻從不流淚。唯一的一次爆發是被困在沖繩兩個多月的大雨中的一次大抱怨大牢騷。在大家如此容易互許兄弟如此容易付出感情的戰場上,從未見過他與誰特別親厚,他總是與任何人都有一定距離,表達情感的方式就是無休止的奚落調侃挖苦諷刺。說起軍情來又有一針見血的犀利。連戰爭結束在回鄉的火車廂里泡妞搭訕時的台詞都二皮臉到家「嗨我是莫里爾.謝爾頓,你願意和我一起去後車廂,讓我看看你的私處嗎?」不出意料被姑娘狠扇了一耳光之後還嬉皮笑臉地說「真活潑啊~~」甚至在與同生共死數載的戰友小布分別之時的感激之詞都說的毫不正經毫不嚴肅:「謝謝你的照顧要不我們這些腦袋瓜子早在戰場上被爆掉了~~」

但正是這樣不正經不靠譜的衰人謝爾頓,半夜火車行到他紐奧良的家鄉時,沒有叫醒沉睡中的尤金與他告別,而是垂眼深深凝望尤金的睡顏,沉默著。半晌之後扭頭下車,走了幾步卻又停下了,臉上有落寞有掙扎有不捨有萬般我看不懂的表情,但他終究沒有回頭。而是下了車,混入千千萬萬的人群當中了。

此去一別經年,他有整整35年的時間沒有和當年的任何戰友有任何聯繫直到垂垂老矣時看到尤金的戰爭回憶錄,還是那個涼薄的衰人。但正是這個衰人,在去世時,由分別了近半個世紀的那個戰友尤金為他抬棺,作他的護柩人。

其實,活了那麼些冷淡涼薄的歲月,與他最相熟最相處無間的人們,卻誰都懂了他。懂了他的初心,懂了他的本性,懂了在吊兒郎當冷冷淡淡挖苦諷刺的背後,掩藏的是什麼。

「衰人」莫里爾.謝爾頓,他正如一顆堅果,只有嗑開了表面可怕的硬殼,才會發現隱藏其中回味無窮的柔軟果實。

評論