電影訊息

電影評論更多影評

2012-04-27 23:05:37

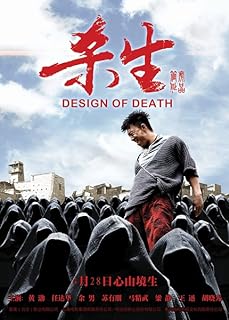

《殺生》:輿論殺人

《殺生》:輿論殺人

《史記•張儀列傳》中有「眾口鑠金,積毀銷骨」一語,原本說的是眾口所責,雖堅如鐵石之物,亦告熔化;譭謗不止,令人難以生存,而遭毀滅。後來也以此比喻輿論作用極大,眾口一詞,積非成是;流言可畏,能顛倒是非,置人於死地。

管虎新作《殺生》說得就是這個道理,很清晰很簡單,但卻是用一套十分繁複的電影語言以及神秘的儀式化包裝起來。或許,化簡為繁,這就是敘事電影的藝術趣味所在。

故事發生在四十年代一個偏僻、傳統、宗法盛行的小村莊,莊裡有個十惡不赦又身強力壯的地痞流氓牛結實(黃渤飾),所有人都想除掉他,卻總是無能為力。正面對抗不行,在學成歸來、且與牛家有仇的醫生(蘇有朋飾)的策劃下,他們改變策略,通過大造輿論的形式(這種輿論往往又與村中既有的宗法儀式相結合),讓牛結實越發地對自己的健康和能力感到質疑。影片結尾,與其說他是吃藥毒死的,其實更是自己被「心病」嚇死的。

蘇有朋飾演的醫生在家中設了一塊匾額,上書「心由境生」四字,實際這便是管虎此片中心思想所在。我們過去常說「境由心生」,意思是人們眼中景物的好壞與觀者當時的心情有關。比如某人中了五百萬的彩票時,週遭一切便似乎都有了天旋地轉的幸福感。然而,管虎偏偏逆向行之,講述了個人在遭遇輿論包裹時的倉惶無助乃至絕望。

這種境遇尤其在當今的社交網路時代更值得重視。(片中的故事發生於「四十年代」,但所有人都該知道這一定是一個關乎當下的寓言)從每個人的潛意識來說,都需要站隊,都需要一定的圈子來獲得一種自我認同和安全感。一旦個人被孤立於公眾意識而獨存,往往便造就哀莫大於心死的悲劇結局。由此,輿論的力量也直接左右了人的命運。現實當中,馬加爵、藥家鑫的案子不就很有代表性嗎?當這些少年犯下罪行並通過網際網路被無限「放大」,「不殺不足以平民憤」,公眾的口水成為了「道德法律」,成為了宣判他死刑的催化劑。只有當這些生命逝去之後,或許才能有點滴的聲音從輿論的夾縫裡透露出來,謹慎地還原「惡魔」原初的人性面目。

在《殺生》中,沒有類型片中圖譜化的人物形象,沒有好人,也沒有壞人,只有赤裸裸的人性複雜面目。正像牛結實這個地痞混蛋,當他得知村里人要扼殺他和寡婦(余男飾)的親生骨肉,他也會突然激發出偉大的父愛,不惜以自己的死亡為交換。村裡的那些蠅營狗苟的村民,他們既是牛結實的受害者,同時也是殺死牛結實的元兇。即使任達華和蘇有朋的醫生角色,其實也像是一體的兩面,代表著人性的良知和兇惡——救人還是殺人,這實在是個兩難問題。

總的來看,管虎的這則影像寓言體現出了一份藝術家對生命、對社會輿論機制的反思,在喧囂的商業至上的時代,這份冷靜是值得推崇和給予敬意的。尤其難得的是,通過諸位演員各富魅力的演繹、複雜靈活的空間調度、快速強勁的鏡頭剪輯以及黑色幽默的佈局,《殺生》擁有十分酣暢淋漓的娛樂性和觀賞性。但我仍然認為,觀眾不要把它簡單地定位為一部商業大片,因為《殺生》終究是一部個性色彩十分突出的藝術作品,片中任達華飾演的那個唯一正常理性的角色,或許就是管虎導演在這個社交網路時代自我追求的目標吧。我想,也正是這一撇個性化的異色,讓《殺生》在近期的國產片序列中獨樹一幟。 舉報

評論