電影訊息

電影評論更多影評

2012-05-23 05:43:49

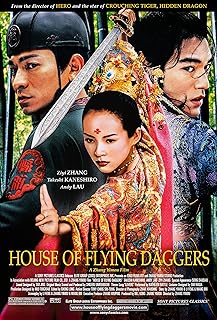

批判藝謀:《英雄》和《十面埋伏》宛似姐妹版

張藝謀,中國電影史上一個傳奇,中國電影界的一面旗幟,電影票房的有力號角, 7月16日又在鼓聲擂擂中掀開了他第二部投資了天文數字的「人性武俠」片《十面埋伏》的紅蓋頭。然而當影院裡放肆的笑聲、影院外鋪天蓋地的罵聲不絕於耳時,我們不禁要問:傳奇還在續寫,我們的號角尚能轟鳴,而我們的旗幟卻怎麼了?也許到了該掀開貼在他身上的過期標籤的時候了,我們仔細瞧瞧這少有人知的另一面。

張藝謀:「我的目的只有一個:要讓中國人看得懂我拍的東西。我有兩個訣竅:一,深入到人和人之間細微的感情世界裡去;二,保持我自己的個性,做到『人無我有,人有我特』。」

觀眾:《十面埋伏》說是愛情悲劇,我怎麼看完了一點感動都沒有?觀眾:(《十面埋伏》)不但模仿了《臥虎藏龍》的竹林大戰,還模仿《無間道》,主題曲請外國人唱也有點和大片《鐵達尼號》較勁的感覺。

張藝謀:「要普及,也要提高。作為一個導演你只是一味地去迎合市場,時間長了會削弱電影的文化內涵。」

觀眾:老謀子是找到了迎合商業化市場操作的秘訣,但藝術水準比以前低了。

張藝謀:「中國內地電影多年來堅持一貫的人文個性,觀眾也有這個願望,我們不要低估了老百姓。」

觀眾:《英雄》、《十面埋伏》畫面是好看,可是編出這樣的故事,太低估我們的智商了吧。

才情:模仿和搬弄?

從一開始張導就是個聰明人,並非是說早期電影《紅高粱》有多大的商業企圖,而是他在《紅高粱》里提供的最直接、純粹的影像樣式和故事結構,能夠征服西方觀眾,進而影響中國觀眾。電影裡所展現的美術、服裝、道具、音樂等都能在極強的導演意識下做到極致(如此,很像個電影)是其功底所在,所以說他的才情在他的電影裡十分扎眼,同時那些不知名的演員也一個個修成正果。他不曾預料的是,非電影學院的觀眾竟能在盜版碟的盛宴里找到張導的老師來,質疑張藝媒電影藝術的聲音從未斷過。《紅高粱》師承早期一部日本名片《蘆葦盪》:二戰期間,蘆葦盪裡的一間客棧只剩孤寂絕望的母女二人,她們與一個個從前線回來的男人發生關係然後將他們殺死拋到蘆葦盪里,情緒渲染處大片蘆葦飄蕩太似那片鼓聲中風中飄擺的紅高粱;《有話好好說》的不安定鏡頭,大張旗鼓地模仿著奧利弗·斯通的《天生殺人狂》;看了伊朗導演阿巴斯的《橄欖樹下的情人》就知道非職業演員和仿紀實性電影《一個都不能少》的鼻祖在哪裡,後者不同處在於欲製造類似春節聯歡晚會的煽情而顯矯情;至於《我的父親母親》,他可能會覺得《鐵達尼號》的蘇格蘭風笛是抄了他的,只可惜人家搶早公映而已;而《英雄》的模版《臥虎藏龍》竟然都在起用同樣的譚盾牌音樂,所不同是,它讓張導在整個奧斯卡頒獎禮上連個臉都沒露更別奢談有何獎項;而據預報票房將超越《英雄》的《十面埋伏》抄襲的對象竟然認準了他自己的作品——《英雄》!不知是自己傻了還是觀眾太傻。

既然故事被放在一邊或被減到最弱,導演們總要注重點兒什麼。剝離故事,或反電影的常態敘事,在法國新浪潮時期就在被大師們把玩,他們更多探討人性,人的生存狀態或具有時代意義的影像樣式,而張導的攝影專業身份和才情註定了他在中國電影影像上色彩、光線與構圖所體現的張力的貢獻。但一部電影好歹不是完全為了眼球爆炸,多少在鏡頭狂歡過後還能再提供點兒什麼。而《英雄》中所有大腕演員的因為沒有情節動力使對白只能變成「蒼白」;《紅高粱》給西方人留下只是「野合」的印象;《我的父親母親》不過是「小鞏俐」章子怡的個人影集;而《十面埋伏》成了三位演員的才藝秀……

運作:「中國頂級策劃」?

從西方評委到中國市場,是張導群所製造的一個商業鏈。不管是否我們的猜測,張導提供給西方觀眾的確實都是中國式的東東。當張導的名字成了品牌時,每一次新片伴隨著每一個絕妙的銷售策劃案便無往而不勝了。

張導絕對是個與時俱進的人。因為時代的變化總比計劃快,所以他的電影風格才需要多變,他的價值取向也在轉移。如果在二十一世紀還去表現《活著》里對中國人生命哲學的探討,肯定是瘋了沒好,如果在二十一世紀還去表現《菊豆》里對中國人追尋本能面臨悲劇結局的反思,那一定是好了又瘋了。於是才會有《幸福時光》的演員選秀,才會有《我的父親母親》的緋聞炒作,才會有《英雄》看片出示身份證,才會有《十面埋伏》盛況空前的全球首映式。從商業的角度上來說,不得不令所有中國電影人讚嘆和自愧,後期電影的營銷推廣策劃案以及因此而帶來的巨額票房,足可令其載入「中國頂級策劃」之首頁。

記得張導在《十面埋伏》的首發慶典中說「希望大家支持中國的電影」,如果這僅是語言包裝我們付之菀爾一笑,如果他真認為這樣倒要付之大笑。中國電影豈是《十面埋伏》所能代表和帶動的,要知道兩岸三地多少才華橫溢的導演在充滿誠意地製造著中國電影的經典。但其作品的商業運作模式卻是一直不夠商業的其它中國電影所要學習的。

而張氏的所謂商業片其實如同中國的商品經濟初級階段一樣也很初級,因為他的作品僅僅滿足人們的一次性消費的問題,其後並無藝術可言。西方的一些商業大片如《辛德勒名單》、《阿甘正傳》等明確告訴我們,商業和藝術並非決然對立,也就是說導演在數錢的時候心跳得不是那麼厲害。

轉型:商業主義或中國大片情結?

作為有知青經歷的張導和所有當時的文藝青年一樣有著歷史使命感和無上的英雄主義,對於動盪中國和中國人的動盪,其心憂似乎理所當然。但從這樣一種對文化現實的批判和關注到目前對武俠成人童話心儀的轉變,多少表現其從崇高到反崇高的毀容式變臉。

隨著中國市場經濟的全面衝擊,張導便從早期的深刻意義到無意義的商業電影滑行。以《我的父親母親》為分水嶺,其後《幸福時光》純粹以軟弱無力的「人間真情」為底,製造了一個從頭到尾的趙本山「大品」;而《英雄》之類更是大張旗鼓地表現對於票房的狂熱,倒不是武俠片本身存在娛樂細胞的問題,而是因為在中國武俠片裡除胡金銓、徐克之流堪得門派(王家衛的《東邪西毒》另說),其它不過混混角色,張導的作品顯然在混混里。

近日張藝謀接受鳳凰衛視採訪,言談間把《英雄》和《十面埋伏》定位為「國產大片」,言下之意是,用過去得獎的藝術電影來對抗海外大片的商業入侵顯然是弱勢的,小製作在中國也難以贏得大票房,他未來的創作仍然會情結「國產大片」,這是自己在藝術風格上尋求的多變。

藝術的多變並不可怕,多變反而是一位藝術家才華橫溢的體現。但尋覓張導的藝術軌跡,踏N只鞋也會白搭,其間出現無數斷層,這可能還不是藝術風格或藝術主張的問題,可能與價值觀有關。

評論