電影訊息

電影評論更多影評

2012-06-06 21:47:40

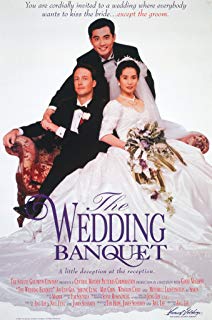

獨在異鄉為異客

李安的諸多電影作品題材迥異,從表面上看很難找到交集之處,但他都能導演的遊刃有餘,且保有其濃郁的個人風格。各個時期的代表作有《喜宴》、《理智與情感》、《臥虎藏龍》、《綠巨人》以及《斷背山》。李安電影中的情感深沉婉約,除了天生性格原因,還和他個人經歷有很大關係。李安曾經說過一段令人辛酸的話「我從來都不是什麼地方的公民。我的父母離開了大陸,來到台灣,在那裡我們是局外人。然後,我又來到了美國,仍舊是局外人。當我重新回到大陸的時候,我又變成了一個來自美國的局外人。」歷史的機緣把他塑造成永遠的「局外人」,但也正是「獨在異鄉為異客」的經歷成就了他作品題材的多元和情感的細膩含蓄。

這部《喜宴》有機的將幾乎所有李安作品特色結合起來:倫理,父親,情感,多元文化的衝突與包容。這可以說是到目前為止最「李安」的李安電影,在他的眼裡,菜刀和寶劍都是倫理的載體,同性戀也不過是普通愛情,而且總能化解包容各種矛盾衝突,所有澎湃激盪的情感最後都化為老父親的一鍋湯。《喜宴》中有三對最主要的矛盾衝突,異性戀和同性戀,中西文明,父子情感。而影片所有戲劇性看點及深層寓意都緣於這三對矛盾。

李安似乎對同性戀問題格外關注,大獲成功的《斷背山》便被稱為「同志愛情史詩」,影片弱化了性別感,而將筆墨著重放在了情感上。這就不似某些導演那樣,將同性之愛作為一個噱頭甚至是賣點來炫耀。《喜宴》的重點不是同性戀,然而一切事端,皆是因它而起。相信大部份人想到同性戀,總是和「變態」聯繫在一起的,而李安能用「存在即合理」的超脫寬容眼光看待問題,體現了他的大師風範。高偉同和賽門既不是變態也不是雞姦狂,他們不過是性傾向與常人不同的普通人而已。對於高偉同為什麼是同性戀,影片中只有他的一句「生下來就這樣」的解釋,或許李安認為這並不重要,又或許他認為這就是最好的解釋,畢竟這不是影片的看點。不過值得注意的是,高偉同雖然不以身為同性戀為恥,和賽門在美國快樂的生活,但他還沒有膽子大到一開始就公然對中國的父母宣佈自己是同志,而是千方百計的遮遮掩掩。某種程度上象徵了,同性戀在華人社會中實屬異端,開放如高偉同者都沒有勇氣去挑戰中華文明幾千年來的傳統價值觀。

結婚喜宴那場戲是全片最熱鬧的部份,李安將喧鬧的中式婚禮淋漓盡致的展現出來,不少情節令人捧腹。其中有個細節非常有趣也很有意味,當兩個美國佬對婚禮上中國人的瘋狂感到大惑不解時(他們原以為中國人都是很溫順含蓄的),由李安親自客串的「食客甲」現身說法道:「這是中國人五千年性壓抑的結果」。印象中這是唯一的一次李安在自己電影中跑龍套,而這唯一的一次龍套卻說出了全片最直白也是他本人最想說的一句話。因此也可以得見,不論李安的電影在世界範圍內有多受歡迎,他的文化根基永遠都是中國的,他最想得到的也是中國觀眾的認同,也只有中國人才能真正領會李安作品中的精髓。甚至在他的那些英語片中他也嘗試著用東方的視角去詮釋西方的故事。「西方的殼,東方的核」才是李安作品的真正實質。在電影中對中西文化融會貫通、對人類隱秘情感慾望的敏銳捕捉和細膩表達,這才是李安作品能夠全球通吃的根本原因。

父親形象也是李安電影的另一特色。且不說他那「 父親三步曲」,就連李安作品中最另類的〈綠巨人〉也可以看到父子之間的複雜情感。在李安的鏡頭下,台灣老演員郎雄被塑造成了一個典型的中國父親,深受儒家文化薰陶,擅長太極和書法,對子女的愛永遠深藏在心底不露聲色。「父親三部曲」的故事側重各不相同,主要演員也是換了一撥又一撥,只有郎雄和他表演的父親是一脈相承的,有些時候甚至覺得這三部曲中的三個父親根本就是一個人。高偉同深愛父親的同時又在有意識的反抗父親意志,這一複雜矛盾的情結在影片中幾乎無處不在。從高偉同從始至終的「欺騙」就可以看出他有多愛父親,而高父對他說話的時候他又總是一種不以為然滿不在乎的表情,這就讓人聯想到了他撇下父母常年移居美國是不是因為高父從小對他嚴格高壓的管教使他產生反叛心理所致。也許在李安看來,無言的父愛和高壓的父權永遠是一對密不可分的連體嬰兒吧。

〈喜宴〉在「父親三部曲」中是最富有娛樂性,也最值得深層解讀的一部。影片的前三分之二喜劇味十足,甚至帶點鬧劇的感覺。而這些由種種戲劇衝突所帶來的笑料非但沒有生硬造作之感,反而給人以真實自然水到渠成的可信,大大增加了影片可看度的同時深化了主題思想,足見李安高超的編導功底。高父高母在床頭對早以長大的兒子又捶又咬的溫馨場面,讓我感到是既親切又傷感。這個五味雜陳的故事最後以雙方善意的欺騙收場,一切矛盾衝突都因達成了某種妥協而得以和諧共存。看似圓滿欣慰,實則傷感無奈,留給我們無限感慨和思索。

評論