電影訊息

電影評論更多影評

2012-07-18 16:46:44

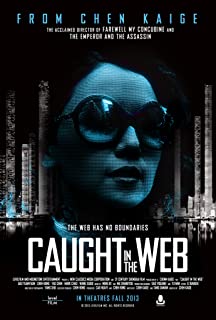

《搜索》:接地氣的陳凱歌

《搜索》:接地氣的陳凱歌

文.奇愛

看完陳凱歌的新作《搜索》,你會覺得,陳導這次真的放下身段、接地氣了。之前作品中那股傳統文人的情懷淡化了,那種高度的形式感和戲劇舞台腔不見了,那股矯揉造作之氣沒有了,那種驕縱放任之氣也隱匿了。這一次,陳凱歌成了一個年輕的導演,一個「親民」的導演,一個不再背著沉重包袱的導演。片中,除了王學圻的表演還讓我聯想到以往的陳導,此外我幾乎認不出這是他的作品。如果告訴我這是馮小剛的新作,是張一白、滕華濤的作品,我也不會太感意外。

在電影《搜索》中,陳導一改過去其擅長的宏大歷史敘事,從當代社會的現實熱點話題切入,直指網際網路時代大眾傳播媒介的一些弊病。故事從公共汽車上一樁「不讓座」的小事開始,引發了一場蝴蝶效應,各方人士紛紛登場,經過媒體刻意的引導、誇張、炒作,逐步走向失控,當事人的命運也發生極大逆轉。

在《搜索》劇情的發展過程中,兩個人物最為核心,一位是姚晨飾演的電視台記者陳若兮,她是事態發展中的操盤手;另一位是高圓圓飾演的都市白領葉藍秋,一切風波由她而始。這兩位主人公引導著電影敘事的走向,一種是關乎社會批判和引發公眾話題的嚴肅劇,一種形似充滿浪漫邂逅的偶像劇,這也使影片明顯分化為兩種不同的敘事基調。

陳若兮一線更多地激發話題性,承載影片的社會批判功能,這位強勢的女性利用自己的職業敏感,投輿論所好、推波助瀾、煽動網民,甚至公器私用,為了在職業上獲得晉陞機會,無形中將另一名受害者生殺予奪,自己最後也反受其累。

另一位明星高圓圓是影片掛名的第一主角,但是在這部電影中,她只是作為一個網路暴力的受害者,一個現代媒介體系中的犧牲品出現。比起陳若兮這個人物,葉藍秋身上的複雜性要薄弱許多。但是陳凱歌關愛這個角色——其實就是關愛曾經同樣作為媒體暴力受害者的自己——不惜用各種高級的電影拍攝技法來渲染她的無辜、脆弱與美麗。也正因為如此,葉佔去影片太多的篇幅,使得電影越來越向著葉與「保鏢」楊守誠(趙又廷飾)的愛情故事傾斜,從而將敘事呈現為明暗的兩個部份。

陳凱歌想通過《搜索》的故事,引發公眾對媒介暴力,對規矩與人情間的二元背反進行思考。可是,陳若兮一線的重心被分散,由此帶來影片整體的深度和批判的力量遭到削弱。《搜索》中其實隱藏了一條很好的暗線,即楊守誠的手機曾被偷過,裡面有陳的私密照片,隨時有可能被散佈在網上成為新的「艷照門」。可惜這一條線索有始無終,如果展開了,那就提醒觀眾:在無孔不入的媒介社會中,每個人都可以成為搜索的「施暴者」,也同時成為被搜索的「受害者」。假使影片的主旨被引向這個方向,個人感覺會有力度的多。

陳凱歌這邊廂推出《搜索》的時候,那邊廂馮小剛也在趕製他的歷史巨製《溫故1942》。兩相一對比,所有人都在疑惑是不是這二位換體了?曾經以親民、草根、幽默見長的馮小剛從《集結號》、《唐山大地震》到《溫故1942》,越發地格局宏大,一部比一部悲天憫人;而過去被視為「藝術菁英」、「電影大師」的陳凱歌,反而收起鋒芒的姿態,變得和顏悅色了。

相比較而言,馮小剛從過去的「非科班」、「野路子」,慢慢地因為觀眾、專家的認可而成為主流之後,他開始有野心去掌控更大的題材。正像製作《溫故1942》是他多年的夙願,但在《集結號》之前他沒有能力獲得投資方的支持和認可。而這類宏大的,叩問歷史之門的作品,陳凱歌早在上世紀八十年代便已有了傑出性的全面探索與實踐,並成功地實現了代際命名與美學化。對於已至花甲之年的陳凱歌而言,他現在去嘗試更多,當然是應該肯定的。他可能此刻更需要主流觀眾對他的認可,這是陳馮走向差異性道路的根本原因。《搜索》之後,陳凱歌會繼續走通俗化路線嗎?從影片資本運作的角度來看,陳凱歌這回無疑是成功的。

如果拿《搜索》與《手機》一類作品對比分析的話,陳馮兩人的作品是互有優劣的。陳凱歌的劣勢在於他講故事不像馮小剛那麼放鬆,也不能嬉笑怒罵玩得徹底。而他的優勢則在於學院派紮實的電影本體訓練和沉澱,特別從視聽語言的角度來說,他比馮小剛更有電影化的思維。反映在《搜索》中可以看得出,陳凱歌的視聽語言還是非常精緻的,片中出現了多次用鏡子凸顯人性心靈困境的畫面,屬於典型的學院派手法。同時,攝影機機位的高低錯落,剪輯與聲音音響的豐富性,都值得肯定。

中國電影界如今面臨商業至上的大環境,或許我們不應對陳凱歌苛責太多,正如管虎在《殺生》中所隱喻的——心由境生,大的輿論環境會潛移默化地影響創作者的抉擇。何況,《搜索》中還能觸摸到陳凱歌尚存的野心,除了人與媒介、法理與人情關係的反思,還有對男權中心主義的批判,對職場風雲中人性真實面的揭露,對社會階層分化問題的觸及,只是這些深刻的林林總總的敘事元素在大眾通俗趣味、在浮光掠影的愛情事件面前淡化了。因而這一次,在商業市場壓力和個性表達的拉鋸戰之中,人文化、個性化的藝術追求最終讓位於強大的體制力量。但我仍然一廂情願地相信,這只是陳凱歌暫時的妥協。我不會把《搜索》當作是陳凱歌的「轉型」作品,他的前路仍然未知。正像對於《搜索》,陳凱歌表示自己「只提出問題,不給答案」,在本文最後我也只是提出問題,期待他未來給出的答案。

舉報

評論