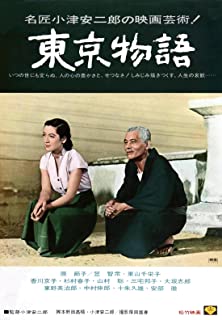

電影訊息

電影評論更多影評

2012-08-31 01:03:25

溫柔的震撼

《京東物語》是我看的小津的第二部電影,第一部是《我出生了,但……》。從這兩次看電影的經歷來看,我發現小津的電影有一個特點:在電影的一開始——像看所有其他的電影一樣——你會好奇「導演想講一個什麼樣的故事」;看到20-30分鐘左右的時候,情節進展緩慢,仍未看出端倪的你可能會喪失一些興趣,如果脾氣暴躁的話,你甚至會咒罵「你TM到底想講一個什麼故事」;如果暴躁加上沒有耐心的話,你可能乾脆關了電腦,洗洗睡算了,「誰在乎TM到底要講一個什麼故事」;但是當情節在波瀾不驚中慢慢鋪展開來,當劇情在看似平靜的海面上慢慢出現風雨前的暗湧時,你會發現劇中的人物個性是如此鮮明,情節又是如此地緊湊和清晰,而電影的主旨不知道什麼時候是那麼自然地出現在你的眼前,讓你似乎是在無意識之中與導演產生了共鳴,於是你情不自禁地感嘆:「哦,原來他講的是這麼一個故事。」

比之楊德昌的《一一》,小津的電影不會暗含哲學或者禪道之類的思考,也沒有那種朦朧的意識流,讓觀眾產生消化不良的不適感。但這並不是說小津的電影就不深刻,相反,正因為小津電影「平易近人」和「娓娓道來」的風格,它所揭示出來的人性才更真實更入骨,像一種柔軟的爆發力,帶給人既溫柔又強烈的觸動。

《京東物語》講的是住在日本鄉下尾道的一對老年夫婦,到大城市東京看望自己在那工作的子女們的故事。老人到了東京之後,子女們按子女應有的禮儀禮貌地接待,但是子女們都忙於自己的工作而不能領著父母在東京遊玩,而只有已在二戰中戰死的二兒子的遺孀請了一天假來陪二老逛東京。餘下的時間,二老則更多的時候只是在子女家的陽台上曬太陽,而子女們則只顧各忙各的,把兩位老人晾在一邊。大女兒因為家裡要辦理髮講習班,於是想把父母支走,便和大哥一起商量將二老送到熱海去泡溫泉。兩位老人在熱海泡溫泉泡得並不開心,因為來旅遊的年輕人晚上很鬧騰,老人家根本沒法入睡。整夜未眠的老人家於是決定次日就回鄉下去。次日老人家返回到大女兒家後,大女兒很是不耐煩,責怪父母怎麼不在熱海多泡幾天多玩玩,現在家裡辦講習班沒地兒待,一臉的不高興。兩位老人家頓時手足無措起來,於是只好收拾行囊投奔別家,一邊收拾一遍自嘲「這下真的無家可歸了」,劇情從這裡開始變得有一絲無奈的悲情。之後老母親去了二兒子的媳婦家,二媳婦對老媽親的悉心照料與親生子女們的冷漠形成了鮮明的對比;老父親則去找了在東京的老朋友,買醉消愁,他以為兒子在東西是個大博士大醫生,而沒想到只是個街坊郎中,失望又落寞。

從東京回到尾道不久,母親便病危去世了。而即使是這個時候,身在外地的子女們儘管也掉了幾滴悲痛的眼淚,但立馬又恢復到了正常的情感,奔喪之後一刻也不願停留飛奔回東京,各有各的工作要忙。這一次,又是只有二媳婦留了下來陪伴孤獨的老父親。

電影看完之後我對小津講故事的能力感到震驚。影片中兒女們的行為在大多數觀眾看來是如此地「正常」,以致於電影看了一個多小時時我仍然不覺得這些子女的行為有什麼不正常:父母來了按禮儀接待,帶父母洗澡,實在是因為太忙所以送父母去熱海泡溫泉……有什麼不對?但是,二媳婦的存在讓這些親生子女的行為變得不合理和不近人情了。一開始的可接受變成了不讚成,到影片結束的時候,我對這些子女的行為已經產生了厭惡,甚至衍生了恐懼的情緒。父母要的其實並不是東京的繁華,舒適的溫泉,他們要的是子女發自內心對父母的關心和愛護。但如果子女連陪父母遊玩東京的時間都不願意抽出來,那還有所謂的孝順嗎?你說你是為生計奔波,為事業忙碌,但到底什麼才是我們應該重視的輕重緩急呢?這些子女對父母並沒有真愛,因為即使是在得到母親病危的電報,他們也只是冷靜地討論要不要帶孝服過去,還在平靜地研究立馬趕回尾道是否必要。

影片很平靜地把故事講給觀眾,一直是勻速地敘述,既不加快也不放緩,不說不對也不說對,像一個歷經世事的高僧,只是把生活擺在觀眾面前,是非由你自己去評說;但另一邊卻又像一個智者,把是非擺在你面前,告訴你那些子女是「自私的」,提醒你不要犯這樣看起來正常的錯誤。

這種冷靜平緩的敘述方式與侯孝賢的電影很類似,但是相較於侯氏電影的無情節特徵,小津電影的情節顯然要更明顯,觀眾更容易把到導演的主旨。

評論