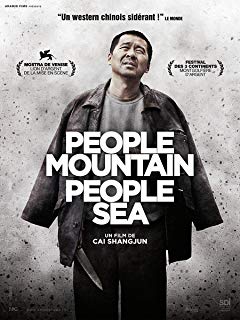

電影訊息

電影評論更多影評

2012-09-06 06:48:02

無人的山海

《人山人海》真是一個符合它名字的電影。

這麼說的意思是,對於這個電影來說,人是山,人是海,人是景色。可是,在這有如景色的山海之中卻又根本看不見真正的「人」。

一個人殺了人,死者的哥哥跑遍大半個中國追殺復仇。對蔡尚君導演來說,這樣的新聞提供給了他一個機會,一個瀏覽中國的機會。

真正的問題在於,要瀏覽中國,在網易、新浪上瀏覽社會新聞也是可以的,誰說瀏覽中國非要有一個勉強具有線性關係的情節來限制和引領呢?瀏覽嘛,隨便看看,東一鎯頭西一棒子,反而更隨意、更具有發現感。讓一個只有目標但性格單薄、觀眾難以和他感同身受的復仇者騎摩托帶著大家一起看又能有什麼好處呢?

中國,當然是人山人海的。但是,面對著人山人海的中國,我們要做的是就僅僅是瀏覽?只是展現一下人山人海的景像?看看貴州山區村落的貧困,看看摩的,看看重慶打工者狹促的居住環境,看看山西黑煤窯的准奴隸社會樣態……

又如何呢?

確實,沒有看見之前,有些觀眾也不是都知道。也確實,中國是一個挺了不起的國家,是一個只讓外國人看到最簡單的表象就已經能夠震撼他們的國家。

可是,電影畢竟不是只拍給威尼斯水城的觀眾看的。而且說起來,我們國家到了夏天,水城似乎比義大利還要多一些吧?

但說到中國觀眾,他們看到這些,還足以震動他們嗎?應該不見得比打開隨便哪個門戶網站所能看見的更多。

表面的東西,畢竟只是表面的。不能深入到使表象成型的原因里,電影就難以讓身在這個時空之中正在經歷的相同事件的觀眾有足夠的認同感。我雖然沒有見過重慶打工者的居住環境,但自己也曾在北京幫朋友租過3平米大的房子。對於中國個觀眾而言,沒見過豬跑是可能的,但豬肉終歸是天天在吃。一個如此浮於表面的電影,對於中國電影而言,未見得就能具有何種重要的意義。

事實上,在看這個電影之時,同去的朋友就說,已經懶得看這種關於中國下層生活慘狀的電影了。結果,果然,蔡尚君先生不負眾望,慘的了無新意,慘的走馬觀花。

不過就是一輛摩托,走遍中國齷齪地罷了,而且看見就好,點到位置。說穿了,蔡先生所做的,就是把很表面的文字新聞按照其文字邏輯和時間順序進行更表面的影像化搬演。

不去問為什麼是這個樣子,不去討論在這個樣子下,每一個個人的生活到底如何,人們到底是如何看待他們的生活的?他們對於如此的環境和世界到底有著怎麼樣的感受和想法?被展示的中國就已經是一個好的題材了?就已經是有力量的電影了?

在這個電影的結尾,復仇者終於在山西煤窯里發現了殺人者。為什麼是在山西的煤窯里呢?可能因為這裡是一個準奴隸社會。不問姓名、來歷,來了就幹活和吃飯,累死了、病死了就直接埋了。這個情節的新聞背景,應該來自於多年前著名的山西洪洞縣黑磚窯事件。

看完這個電影后不久,我從南京坐火車回山西臨汾老家。從南京到太原,看到的就是周邊世界逐步變得灰濛濛的過程。待從太原回臨汾,路過霍州、靈石的時候,場景的震撼性已經遠大於洪洞縣曾經的奴隸社會所能帶給我的衝擊了。漫天的灰色的土霧,瀰漫在整個城鎮、村落,人們在其間從容不迫的、自如的行走穿梭,而由南至北穿過山西的從大同到運城的綠皮火車就這樣開著窗天天在這灰霧中行過。是呀,即使如此,人都能活下去,可是,每一個人都是怎麼活著的呢?

這些年來,中國同題材的電影,紀錄片總是要好過故事片的。因為故事片無論改編了多麼極端悽慘的新聞,都不免要像《人山人海》一樣浮於表面,而一旦浮於表面,就遠遠不如對於普通的日常生活進行記錄了。因為其實在當下中國這樣的環境裡,根本就沒有普通生活可言了吧?

那何必還要人山人海呢?一個人就夠了。

可惜的是,連一個人都看不見。 舉報

評論