電影訊息

電影評論更多影評

2012-09-17 23:27:47

教育為了人的發展

教育為了人的發展,教育應順應並激發人的個性發展,春風化雨,澆灌貧瘠的土地上開出似錦繁花。生命如夏花般璀璨而短暫,在人類的歷史長河裡不過白駒過隙,開過這一季,便要愴然走向衰老。在這有限的生命里,船長告訴我們:要做生命的主人,而不是生命的奴隸。熱血湧動的年紀,如果沒有衝動,那麼隨著光陰荏苒,到頭來也許只能頹然嗟嘆「可憐白發生」。

「Oh, captain, my captain.」在埃里克森所說的自我認同對角色混亂的青少年期,教師的作用正是這樣一個帶領學生們披荊斬棘,在青春的濃重迷霧突圍,引導這些年輕的舵手們找到真正能安放他們夢想的港灣。什麼是那最終夢想的港灣?我想應該是對人性的追求。一群少年穿著威靈頓的大袍逃離校園找尋屬於他們的精神淨土,儘管那只是一個小小的洞穴,他們在裡麵點燃蠟燭,微弱的燭光碟機散了黑暗,照亮了他們年輕而純粹的靈魂,溫暖了每一個人的心。這讓我想到了文藝復興時期,但丁、拉伯雷、塞萬提斯、達文西、米開朗基羅等文學、藝術巨擘掙脫教會的黑暗統治,為人性的解放寫的讚歌,他們是光明的使者。我的青春我做主,做自己命運的舵手,對於《蒙娜麗莎的微笑》中的女孩們,無論她們選擇考法學院亦或嫁為人婦,只要源於自己的意願,貝蒂、瓊、吉賽爾……她們每一個人的選擇都值得尊重。

而有違本意地進入名校也好,嫁入豪門也罷,追求知識的附加值要求人們在短的時間內儘可能掌握多的知識,這樣人們就毫不猶豫地捨棄掉了直接體驗的環節。不經體驗的知識使人異化。康德曾說:「眼鏡無法看到眼睛本身的長相。」人在不斷體驗接受知識的同時,反而異化為知識的工具,打撈不到迷失在意識底層的作為本身的自我。

求知,本是天賦予人類的一種自然能力,然而在文明社會生活,我們還需要有文明能力。在人類社會早期,自然界的一切對於人類而言都顯得那麼的神秘和令人敬畏。為了對抗自然力的威脅,人類組織起來,在集體的勞動生活中發展出了近乎一致的集體觀念。商品經濟的發展使意識形態等形而上的東西飛速蔓延到深山荒島。回顧殖民時代的擴張,不僅僅是資本的原始積累與市場搶奪的大戰,更不乏意識形態的侵略。本著「一招先,吃遍天」的原則,爭先恐後,其結果就是大量的原有文化的消逝,確切的說,是一種同化。在二十世紀,這種同化愈演愈烈,以致於在全球一體化的今天,我們的地球又平又擠又熱。人類一手創造了知識,使自己從愚昧無知的枷鎖里掙脫出來,而如今,曾經解放了我們的知識又反過來奴役了我們。

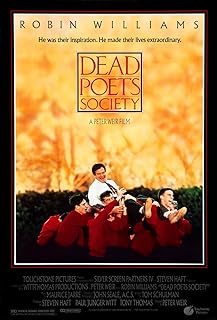

《死亡詩社》中新舊教育理念的對立,讓我想到杜威的觀點:生長即生活之特徵,教育除生長外,別無目的。那麼教育所培養的,不應該僅僅是適應環境的人,而是會改造環境的人。如果我們的教育培養出來的人只是在環境面前被動地逆來順受,那麼我們的社會就會因缺乏破舊立新的勇士而停滯不前。教育即生長,這個生長,是人的生長,也是社會的生長。

人的生長的可能性何在?我想那應該是人所擁有的與生俱來的一種源於自然的原始創造特質。這種特質使人在於外界環境的互動中表現出無所畏懼的勇氣,去揭開自然的面紗,使外在世界的秘密一層層地同化於人的認知圖式之中,融合於人的知識、文明之中。因此,這種脫胎於自然地原始特質是人適應文明、創造文明所不能不有的條件,可是當人類的文明水平提高的時候,上述特質卻在急速地退化,絕大部份的人已經因受文明的制約而喪失了流淌在自己血液中的無邊好奇、無限勇氣與無偏見的原始特質。

我們應該為這種特質的喪失而默哀,因為這是不可逆的,一旦沒有了它,人類徒有適應環境的能力,卻沒有改造環境的能力;徒有運用文明的能力,卻沒有開拓文明的能力。

赤子降生,面對一個他完全陌生的世界,激發了他內心的極度敏感。天賦的原始特質使他在兩三年內熟悉了母親及周邊的事物,同時也掌握了或者更高水平的文明所必需的東西——語言。他一步步走向文明、適應文明,時間對他而言已不再是陌生,生存不再是威脅時,他曾經犀利的敏感正在消退,他開始視而不見、聽而不聞,原始的能力在迅速萎縮,取而代之的是一種描述文明的能力。他褪去了兒童的敏感,甚至於嘲笑這種敏感,他為自己擁有了精確描述事物的能力和運用抽象符號思考的能力而感到充滿優越感,其實他的世界並沒有擴大多少,只是場景更換了而已。等到他熟悉了文明已知的成果,走到了文明的盡頭,開始要為未知文明拓荒,探索人類未知的事物。這時他便彷彿再置身於他的人類祖先所處的蠻荒世界,但遠古祖先的斧頭已經銹跡斑斑,天賦的原始敏感已經衰退。他唯有頹然而返,回到文明早已精耕的田園,徘徊踱步,在已知文明的疆域裡流連終身。

讓我們來思考一下教育的目的。印度哲學家克里希那穆提說:「教育的目的,在於免除恐懼。」如果知識使人一葉障目,並不擇手段地佔有那一葉,竭力於榨取那一葉上的附加利益。那麼這或許一時可以成為競爭時自己的籌碼,但這籌碼隨時可能被人奪走。最終,人為了保有而不至於淪為一無所有的境地,就會像個海綿一樣——先佔有再說,那麼教育恰恰背離了它的初衷,結果導致了恐懼。

學校教育非但不能磨滅人的這種原始特質,還要善於利用它來促進入的發展,即激發學習的慾望,培養學習的方法。當然這不等於說,學校教育把全部的時間和精力都投入到讓學生髮展直接經驗上去,這不現實也不經濟,而講求的是讓個人體驗與人類體驗相互印證。即「讀萬卷書,行萬里路。」如此方能體驗知識對於人的真正意義,而不至於為知識所異化,淪陷於知識的附加價值的泥淖中難以自拔。文明,不應當被當做死的禮物饋贈給學生,被動的接納,反而阻斷了他們傳承文明香火的道路。

今天我們的學校教育並沒有給人和社會得到真正的生長以足夠的養分。《死》片中學生們進入威靈頓預備學院,意在將來入讀赫赫有名的常春藤盟校,而預備學校中刻板的教育其實是與常春藤盟校的教育理念相去甚遠的。而美國頂尖大學至今吸引著全球學子們的魅力,不僅僅是因為其強大的社會影響力所帶來的高收入高社會地位的理想工作,而且源於他們擁有一批能真正改變你一生的大師。

美國之所以建立起世界一流的大學,其所依靠的兩大傳統,猶如支撐其屹立於世界彼端並大踏步走向全球的兩條腿——研究型大學與寄宿學院制度。19世紀末,研究型大學在美國發軔,初期雖然獲得了成功,但與此同時也引發了不小的爭議。這樣,始於20世紀初的寄宿學院制度實際上是對研究型大學的一次反撥,代表了傳統的盎格魯-撒克遜的人文主義教育精神。反觀今日中國之高等教育,在聽聞了美國高等教育的兩大傳統後就盲目地照搬,未能理解分析二者間的衝突與交融,造成了後來中國高等教育的發展彷彿在兩個極端之間盪鞦韆。顯然,這種發展不是平衡的,如同一個長短腿的跛子走路,能走多遠,可想而知。

在當下中國高等教育中,向研究性大學轉型大勢所趨。然而,片面強調建設研究型大學,忽視了寄宿學院制度中對於培養共同社會理想、公共責任、獻身精神和未來領袖之間的凝聚力諸點的作用,使得大學不惜血本地投入研究,置學生的教育於不顧。或者一味地培養專家,忽視了培養未來社會領袖的責任,而在這個中國社會的轉型期,我們恰恰迫切需要這樣的人才。

高校的擴招,向研究型大學轉型的路線,造成了師生關係的疏遠,本科生教育受到忽視,在中國的很多高校里,研究生學院的龐大規模已經到了喧賓奪主的地步。甫入高校的學子,處在一個亟待人生導師指引其求學做人的轉折點上,而現實是,社會輿論對高等教育的教學質量每況愈下口誅筆伐,教師對學生的人生指導更無從談起。高校畢業生中有知無德者乃至於無知無德者不在少數。即教師是工匠,不是人類靈魂的工程師;學生是零件,不是有心智的學習者。因為缺乏內心對知識的熾愛和對社會的發展的責任,大腦里充盈的知識找不到繼續發展的動力和回報社會的出路,反而成了妨礙人發展的阻力,我們摒棄了最遲求知的熱切,也逐漸磨滅了繼續學習的渴望,我們轉而追求知識所帶來的客觀收益,並習慣以這種附加值的價值來衡量學習的價值。高校的專業設置以社會當下需求為導向,中小學教育以應試為導向,引領著學生們在追求知識的附加值的旁門左道上越走越遠。

「Seize the day.」今天的中國教育界當然不乏這樣聲嘶力竭的鮮活口號。只是教育功利化的壁壘過於堅硬,他們懷揣著純美的理想和青春的熱忱在這個圍城裡四處碰壁頭破血流……英雄折戟兮,勇士鎩羽兮,待他們刀鈍筆伐的時候,僅有的一點氣力還要用來眼睜睜地直面慘澹的人生。正如基廷先生把自己曾經的激昂青春錘鍊成那恬然一笑,那一笑里飽含了一種筋疲力盡的無奈,那一笑里也飽含了一種找到精神傳人的滿足。死亡詩社,祭奠的是他的青春與理想,孕育的卻是對人性,對更年輕生命的真諦的禮讚。

評論