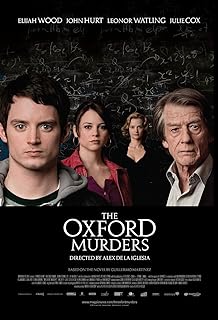

電影訊息

牛津謀殺案--Oxford Murders

編劇: 艾利克斯德拉伊格萊希亞 Jorge Guerricaechevarria

演員: 伊利亞伍德 約翰赫特

深度谜案/牛津谋杀案/牛津杀手

導演: 艾利克斯德拉伊格萊希亞編劇: 艾利克斯德拉伊格萊希亞 Jorge Guerricaechevarria

演員: 伊利亞伍德 約翰赫特

電影評論更多影評

2012-09-28 05:36:29

這不是一部推理小說

(書評影評一起來)

電影本來並不難懂,但看到最後那個機場那個匪夷所思的結尾之後,還是決定找來原著對照——結果仍然符合我最初的判斷,但這個判斷在小說中被揭示得更加徹底、因而虛無感也更加強烈了,隨之而來就多少有些受愚弄的感覺,不過還是要為這場精彩的智性遊戲報以會心一笑,沒有任何氣惱。

雖然帶著推理/懸疑/偵探類型片的「噱頭」,但捋清了故事的邏輯,剝去裝點於其上的圖靈哥德爾費馬伍爾芙德昆西甚至《愛麗絲夢遊仙境》等等等等五彩斑斕的裝飾畫,這顯然是一部帶有後現代特質的、以推理的方式反推理的小說。除了第一起是刻意為之的兇殺案之外,整個故事裡再沒有任何犯罪,更沒有所謂的「連環殺人」。接二連三的死亡不過是一個又一個詭異的巧合,而塞爾登教授也只不過利用了這些巧合試圖為女兒脫罪。說穿了,就是這麼簡單。

那麼,作者為什麼製造這種到頭來空忙一場的敘事呢?難道是要像康德所說的「滿心期待化為虛無」、以此博讀者一笑?抑或是他挖了太大的坑自己填不上乾脆放棄了?把多起鋪墊得波雲詭譎真相呼之欲出的兇案統統歸結為巧合也未免太敷衍了吧?

當然不是。小說要的就是這樣,讓所有精彩的推理保持空轉以證明推理的不可靠,以最極端的方式端掉推理小說的老巢。這個魔術師並不打算從禮帽里變出兔子,而是把禮帽拆開了讓你看個一清二楚。

所以——儘管像很多後現代小說一樣它也與各種文本保持著眼花繚亂的互文性——還是要回到這個人:維根斯坦。這位早熟而狂傲的天才在《邏輯哲學論》中聲稱自己已經解決了所有的哲學問題:能說則說,對於不可說的就保持沉默。但天才更奇葩的地方就在於十多年後他就給了自己一個響亮的耳光並且又奉獻出了更偉大的智慧。在《哲學研究》裡,他修正了先前在TLP中的語言觀:不再把語言和邏輯當做關於世界的唯一清晰、穩固、本質化的真理。語言仍然還是在言說人,在言說這個世界,還是使人們能夠思想和理解世界的基本條件,但維根斯坦已經不再以本質主義的眼光看待語言,甚至不再本質地追溯任何雞生蛋蛋生雞人說話話說人等問題。唯一明確的是:語言是有著一套規則的遊戲,而意義就是按規則使用語言。換言之,我們之所以如此這般思考和言說,是因為我們的語言已經給頭腦裝好了作業系統,我們只不過是在這個系統的限制下去製造無窮無盡的內容罷了。而事情,或世界,原本也可能是其他樣子。

維根斯坦關於語言的命題對於數學當然同樣適用,甚至,更加瘋狂。舉例來說,我們的語言把一條連續的光譜大致分為七個部份並命名,於是我們相信有七種顏色;如果分成70份呢?如果我們的語言裡根本沒有「顏色」這個概念、而是在把「味道」這個概念分成兩種不知道是什麼的東西呢?無法可想。在日常生活中,我們對這些問題基本是一種非反思的狀態,而數學恰恰可以把「我們通過規則認識世界」這件事顛倒過來——在各種事物之間建立規則,以試驗和遊戲的方式嘗試那些「原本可能是其他的樣子」。

還記得那個崩潰了的法蘭克·卡爾曼嗎?他就是這樣一個數學瘋子。我們普通人只知道有「按規律填數」這種無聊變態奧術題,只知道按照一個規則可以構成以一個數列。但瘋子發現,任意一些數字——無論多混亂——都有規則——無論多複雜,只要你肯找,換言之,只要你願意為這樣一堆散亂的數字構建一個規則,它們就稱得上一個數列。更瘋狂的是,對於寫出的幾個數字,可以構建的規則不只一種,而是無數種;在每種不同的規則下,數列後面的擴展也不同。瘋子不僅沉迷於為各種任意數字構建規則,而且試圖論證人為什麼偏偏傾向於某一種規則:比如我們看到1234,會認為後面是5678,而不是19,45,67,98……雖然後者也是可以找出規律的;跟語言類比,這就好像他要探明我們為什麼有時間空間因果性等邏輯範疇,而不是其他一些什麼。

所以他崩潰了。

塞爾登沒有崩潰,但是他承受的是深深的恐懼和愧疚。

這種恐懼和愧疚源自什麼,故事裡沒有說明。但小說中暗示了他的同事好友——亦是他私生女兒名義上的父親——的死亡似乎是這源頭之一。實際上,這一死亡與塞爾登沒有任何關係,但死亡所造成的效果卻是他更有機會接近他的情人和私生女並且避免了中間這個大麻煩。不管怎麼說,他是這場意外的受益人。於是他愧疚,更害怕——小說留白的地方我們可以以推理和想像補充:他是一個經歷了太多離奇死亡的人,每一起死亡都使他受益,這就讓他不得不在中間建立聯繫(構造規則!),彷彿別人的死亡是他的主觀意志影響、至少是為使他獲利似的。所謂連環兇殺不也是這樣嗎?一個又一個的巧合,正好使得他能夠把女兒犯下的兇案不斷轉移開去,建立序列,甚至編織成另一套完美有序的高智商犯罪,連結果——司機那最後一個巧合——都是那麼完美。塞爾登從未殺人,他只不過為每個意外加了一個小裝飾。

正如人們不會真的相信有魔法,而寧可相信魔術有機巧;推理小說的讀者也不願相信一切都是毫無技術含量的巧合,而寧可相信有某種高超複雜的設計。但對於塞爾登的可怕命運來說,對這部所謂的「推理」小說來說,一切恰恰相反:沒有一個事先設計好的陰謀等待著人們去揭開,而是追逐著一個又一個巧合事件,用後發的構造把他們串聯起來。其實,這不也是對推理小說寫作過程的自我指涉嗎?

小說涉及的人物和典故很多,但基本上仍是後現代的拼貼手法,而非艾柯那種博大精深的類書式的、打破真實與虛構的寫作。而在我看來,電影撇開那麼多數學「裝飾品」不用,一開頭就談維根斯坦,這種「維根斯坦化」倒真是把握住小說「反推理」的核心了。 舉報

評論