2012-10-07 07:01:35

如果兩性間的仇恨能夠像波浪一樣顯形那整個地球的黑暗大陸肯定會時時波濤洶湧

************這篇影評可能有雷************

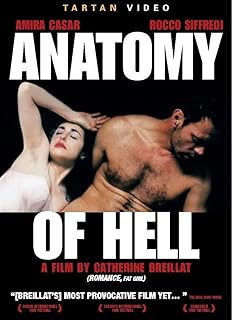

關於《地獄解剖》

《地獄解剖》,法國女導演凱薩琳·貝爾勒的作品,曾經參加2004年柏林電影節。

電影一共只有兩個主要演員,一男一女;兩個場景:開頭短暫使用的男同性戀者舞廳,以及後來主要情節的發生地,女人家中的一個房間。

第一個鏡頭嚇了我一跳:一個直接的口交鏡頭,我可沒做好準備,跟這麼多人一起看色情片。然而這只是一個開始,性器特寫和陰道性交的鏡頭出現了N次。怪不得,這片子號稱在柏林電影節上都引起了反感。

開頭:

昏暗的舞廳,對對男人結伴熱舞,只有一個女人,面無表情地從他們中間穿過。她上樓,身邊有一男人下樓,手臂擦過她的胸。這也許是無意的舉動,也許是性的小侵犯?敏感的女人皺起了眉頭,但男人的面孔沒有在畫面中出現。

女人上樓走進洗手間,坐在馬桶上,用一把刀片,幾乎是熟練地劃向自己的手腕,血跡慢慢蜿蜒。洗手間的門開了,男人走進來阻止了女人。

兩人在樓下再次遇見,男人出現了女人用刀片劃向脖頸的幻覺,於是他決定跟隨女人。兩人一起漫步,女人說,你是否也像其他人一樣,到舞廳找人舔你?男人勃然大怒,打了女人一個耳光,怒斥她是「婊子」。女人的反應卻是俯下身,拉開男人的褲鏈,替他口交。嘴邊帶著男人的精液,她抬起頭,對男人提出一個要求:接受她的錢,看她,當她的聽眾。

第一夜:

月黑風高,帶著疑惑與好奇的男人來到女人座落在荒涼海邊的家中。房間很大,但寥落凌亂,女人說,我是要你看我,但我想要的還更多。她脫去衣服,全裸地躺在床上,膚色幾乎白得晶瑩逼人。這時候才看出來,女人相當美麗,深色的大眼睛,豐潤的嘴唇,捲髮濃密,尤其是身材,豐滿勻稱,十分誘人。她顯得慵懶、消沉、陰鬱,卻自在坦然。這時觀眾還不及發現,她的美麗其實是導演的手段:給觀眾一個理由,讓他們承認她可欣賞,然後就是被震驚。

相對於在床上自如伸展的女人,包裹著全套西服的男人顯得很僵硬。他接近女人,想試探什麼,他最不了解,而又自以為有很多意見的地方,女人的性器。女人悠然問道:我是不是該修剪一下陰毛?男人說,那個地方,是他所知的罪惡之源。女人從這個他所謂的罪惡之源中取出指尖上的一點液體,表演她對自慰的沉醉。一樣是黑色蓬亂中包圍著顫動的紅色肉體,喚醒男人童年的記憶:窩中的幼鳥。他曾爬近鳥窩,捉出小鳥放在口袋中,帶它下樹,然而小鳥就這麼擠死了——他幹了什麼?從袋中掏出小鳥,摔在地上,更加一隻腳,踩得這前一刻還柔弱顫動的生命漿汁橫流。這無知的殘忍是否屬於男人的本性,又和男人對女人的性厭惡之間有什麼關係?然而,在房間中喃喃自語的男人,表達得更多的不是厭憎,而是恐懼:對隱藏在女人身體深處的,他不敢探索的生命之力量的恐懼。

至此,一男一女顯示出了導演所給予他們的分工,男:典型的厭女症患者,當然同時也是最普通的男性思維的代言人;女,受夠了、看透了男人的厭女症,並且要用自毀與性的招搖挑戰他們的控訴者。

女人的語言是埃萊娜西可蘇式的,彷彿瘋狂,彷彿囈語,不同的是卻出以平靜,甚至冷酷。她不是在扮演受害者,更不想從男人身上榨取假溫情,這一點對後來的情節很重要。

原來,在這個幽閉的小房間裡將要上演的,是兩個人的鬥爭,也是像徵性的,兩性的鬥爭。在他們兩人中間,她的武器,她的得勝之本,是她美麗的肉體,而他的弱點,令他倉惶錯亂最終引來他的崩潰的,是他的慾望。

(男同性戀對女人也有慾望,起碼是生理上的慾望,這是導演所做出的一個惡毒的假設。在她的安排下,這個男同性戀,竟然可以立即接受一個陌生女人的口交,並且最終陷落於女人的性誘惑之下。似乎,男同性戀之所以為男同性戀,只是因為他們觀念上的厭女,是因為他們是最典型的男權思維的受束縛者。說真的,我實在懷疑這種設置對男同性戀來說是否公平。這是我對這個電影最大的質疑。)

女人若無其事地睡著了。男人搬弄研究著女人的下體,他用一管口紅,在女人的肛門和陰道外畫出一個輪廓,然後以後進式插入。奇怪的是,在他激烈的揉搓中,女人竟然始終沒有醒來。然後,男人蜷縮在床頭,哀哀痛哭。大概男同性戀第一次跟女人做愛所受的衝擊,不亞於女人第一次跟男人做愛吧。他多年的性傾向,連同他對女人的貶抑,以及他因之建立的對女人的優越感,都被他自己給摧毀啦。

女人給了他一點點寬慰:這只是第一夜。彷彿這一切都在她意料之中,起碼她已經順利實現了起初的願望,要到了更多。總之,接下來會發生什麼,男人肯定無力操控了。本來設定的模式是,他是可以自在冷漠的看者、聽者,而女人是表演者、傾訴者,從此之後,要改變了。

第二夜:

女人在門口迎接男人,她盛裝打扮,像準備參加一場晚宴,這種場合,要求女人在男人面前同時暴露媚惑又隆重高貴。

可是,男人馬上解除了她這種外殼,把她脫得全裸。這個不引人注目的情節,是兩人之間很有趣的一場互動,從整部片子來看,是一個迴環:經過第一夜,女人竟然被喚起了按照異性戀模式取悅於他的柔情,而男人剝去的不單是她的衣服,更是她要在異性戀模式里佔據女人的主動的妄想。這一分鐘裡,是他佔了優勢。

女人又睡了……男人想什麼呢?他出門,在院子中摸索到了一隻鐵耙。他用這隻鐵耙向女人瞄準……然而,最後他選擇的,卻是把它插入女人的陰道,耙子竟然以奇怪的角度,在女人的身體裡停住了。當女人醒來,透過鐵耙的枝杈,人們看到,她的表情竟然是異常的平靜。她只是微笑著問男人:昨天晚上,你是否要殺死我?男人無言。

這是很奇特的一幕,倒不是奇在男人產生要殺死女人的願望——後者倒是蠻合理的,我覺得,這世界上,每一分鐘,都至少有一百萬個男人和女人產生相互仇殺的念頭,如果兩性之間的仇恨能夠像波浪一樣顯形的話,整個地球的黑暗大陸肯定會時時波濤洶湧。就算是相愛的兩個人中間,恨不能讓對方去死的詛咒也是經常出現的,轉換一下,往正面說,就是「恨不能同年同月同日死」嘛。不過,女人想要殺死男人,往往是出於極度的被壓抑的怨憤,男人想要殺死女人,卻是出於殘忍的優勢感,「我要殺了你」等於「我可以殺了你」,通過宣示、嘗試這種優勢,男人補救他自以為受到損傷的尊嚴,挽回他自以為被女人傷害了的完整自我。這就是這個同性戀男人,想在這個引發了他的慾望的女人身上想幹的事。

鐵器的侵入,作為一種侮辱,取代了他殺死女人的行動。用最不堪,而強硬的物體,象徵性地強姦女人的陰道,比男人自己對女人的踐踏更甚。這種事,也是男人常乾的。

從鐵耙中間拍攝過去的那個畫面是極具驚悚性的。鐵器與女人的身體,最不可思議的組合。不過,女人鎮靜的表情解決了這個不可思議:它瓦解了男人想製造的效果。就算是鐵器又如何?其實,女人的陰道可容納的,不僅僅是男人自以為最具佔領功能的陽具,別忘了女人開發過、使用過各種非夷所思的自慰器具,正是在與這些器具(比如後面出現的石頭陽具)的接觸之中,女人才深入地了解了自己的身體,而且她有能力與它們都建立自如的關係。一柄鐵器的象徵性強姦可以摧毀女人的尊嚴,可以讓她悲憤,那是在傳統的社會化場景里,在這最真實的,一男一女相對的場合,不是那樣。

第三夜:

男人徑直走了進來,他質問女人:為什麼門開著,誰都可以進來?女人不以為意,正好借題發揮:是啊,你們就是想讓我們被鎖起來。

男人的質問不是為女人的安全,而正是像女人所揭露的,是一種控制焦慮的流露。值得男人擔心「誰都可以進來」的,當然不只是女人的房間,還有女人的身體,一個開放的、不在意讓男人進入的陰道,對男人來說,恐怕是女人身上最可怕的東西了,因為,它作為一個被進入者,竟然可以佔據主動,正像這個男人正在體會著的。

應該是從第二夜開始,女人來月經了。這本來是個糟糕的事件,不過在電影裡不是:女人始終自由自在地裸體躺在潔白的床單上,絲毫沒有因它而拘謹。當女人的血第一次沾染在男人的手上,他肯定是驚訝的:那是他完全未知的,另一性的身體秘密。他有一點點畏懼吧,不過,經血,在男女兩性之間,大概也可以算是最後的秘密底線了,只要觸及到它,這兩個人之間,可以說就不再有任何生理的隔膜。

為什麼經血被認為是最「髒」,最應該見不得人,小心隱藏,並且被女人誠惶誠恐地對待,這已經不再是個新鮮的話題。經血代表著女性的生理成年,代表著女人的性的週期和她的生育能力,這些對男人來說,都是異己的、不知的、不可控制的。在女人身體裡湧動的是什麼?他們根本不可能明白而且能力所不及操縱,自然害怕。他們對經血的懼怕,竟然會發展到賦予它魔咒一般力量的程度,迷信男人沾染了女人的經血就會倒楣。——從懼怕轉為憎惡,這是男人對待與女人有關的所有事物的邏輯。然而,他們還要將這種禁忌內化給女人,讓女人也同意經血是不潔的、應禁忌的。

但是經血憑什麼就是髒呢?這就是女人所要挑戰的。她用自己的衛生棉條泡出一杯水,給男人喝了,自己也喝了。這個情節,大概是全片中最令人「反感」的。可是,這正是導演要實踐的驚世駭俗:要讓一個曾經還喋喋於女人之惡的男人自己現身說法。這是整個電影中,最讓我叫好的兩個情節之一。

在這個行為之中,男人是完全沉默、順從的。喝下女人的經血,還打破了另外一重禁忌:對他人的分泌物的禁忌。——除了中國人不在乎在飯桌上吃別人的口水之外,文明人是對一切入體的分泌物,都要加以控制,隱藏的,由此發展出了許多文明禮儀,更進一步開發出了許多商業產品。這樣說來,連經血都能分享的兩個人,他們之間該是多麼無間的關係?這種無間,可是最赤裸、徹底的。當然,這種無間所意味著的權力關係,是女人佔優,因為那是她的分泌物。

——不知不覺間,女人就成了他們兩者間的優勢動物。在影片開頭,男人是拯救者,女人是被挽救、被打的人,而且她還要俯身為男人口交,要求男人來看她——但實際上,隨著她所設計的遊戲的展開,她成了佔優者,而男人卻是始則茫然被動,繼而在幾番掙扎間越發無主,最終成了一個徹底喪失主動性的角色。而他們兩人的默契,在女人從容冷靜、男人心甘情願的配合中建立起來了。

第四夜:

男人和女人有了一場真正的性交:在女人清醒的狀態下,男人從正面激烈地動作著。我激賞這個情節倒不是因為,男人再一次表現出了慾望的不可遏制,而是因為,這打破了又一重傳統的禁忌,即經期性交。

關於經期性交,有種種負面的說法,很多關於它會導致女性健康的危言。其實,經期性交與子宮內膜異位症之類的女性生殖系統疾病之間的關係,是非常不確定的,對經期性交的負面態度,不管是日常的,還是學術化的,根源還是在於禁忌。然而導演就在這個電影裡,活生生地演出了一場經期性交,讓女人的血滴到床單上,讓男人帶著沾血的陽具喘息。

關於污穢和清潔的觀念,其實都是文化的產物,然而為維持這些觀念,人們卻消耗了大量的精力和資源,並且還要將之合理化,賦予觀念以排他的、固定的性質。而若一做觀念考辯,肯定遠不及直接了當的行動更具顛覆力,而且更快意。正如這個導演所做的。

這是與《陰道的獨白》不同,更徹底的一種顛覆,《陰道的獨白》讓演員說:我的陰道是村莊,有清澈的河流,有雪花的味道。它讓女人表達對身體的主體感受,讚美女人的身體,鼓勵女人身體的自信。而《地獄解剖》走得更遠:它不做讚美,只有絲毫不加美化的特寫,讓女人的性器,包括流著經血的,以毫無修飾的,放大的形態出現,並且逼迫觀眾猝不及防地去凝視它們。——這不是美的,這不是裝扮了來取悅於男人的,也不是隱藏起來以安撫女人的羞恥心的,但這是最真實的。

每個人都性交或想性交,但每個人都假裝不性交或不想性交,這就是文明社會。如果真的要談論性交,那就要百般地扭捏,千般地抒情,萬般地拔高,彷彿要不不能說,要說就得把它說成是一件至高至善至美的事。像馬克吐溫那麼誠實的人有幾個:性交的快感跟大便差不多。出現在書里還罷了,出現在電影裡,那更是得運用上各種技術手段,加倍地美化,連A片裡的職業色情演員,都得賣力表現得欲仙欲死,陶醉萬分。只有這個導演,敢於最直白地,連前戲都不用地,用畫面大幅地表現性交,而且還是在給文化人看的藝術片裡。一部色情藝術片,跨越兩種人們心目中不可通約的種類,結果也許是雙重困境:既沒有觀眾,又受到道德指責,像貝爾勒所遭遇的那樣。不過,菁英化的藝術片評審體制可以救它她,它甚至歡迎這種顛覆,以顯示自己能容忍、理解和創造這種「奇觀」為榮,並且回報給她資金和聲望。大概,這就是這類革命性的電影惟一可能的獨特空間。

結尾:

在四夜之間,經歷了最富戲劇性的互動,已經沒有像這兩個人之間,最奇特地默契的人了。但是,故事的結尾走向了另外一個方向:

男人和他的一個朋友,一個面目猥瑣的老男人,談起了自己的這番經歷。老男人咬定:她就是一個婊子,妓女,沒什麼可說的。

這個老男人一點都沒意識到,「婊子」在這裡只能是轉意,因為女人並非是賣淫。總之,在傳統的男性看來,所有向男人打開陰道的女人,甚至所有有陰道的女人,都是可恥下賤的,應該任由他們侮辱。在性這個領域裡,沒有一個詞語,是不可用來侮辱女人的,沒有一種女人的行為,是不被男人說成是她們自取其辱的。

男人則給了一個有趣的回應:就算是妓女,她也是妓女之王。部份地他預設了同伴的說法,這表示,當他回到那個男人的世界,重新用雄性的標準檢點自己,他遭遇到了嚴重的尊嚴危機,必需要用跟同伴一起侮辱女人才能獲得平衡,然而,他又不得不承認,女人是了不起的。這就是雄性焦慮的秘密:拒絕承認重建模式的可能,永遠為所謂尊嚴——他們自認為應該天然享有的優勢地位——而患得患失,為了掩飾脆弱而表現出極強的進攻性,語言上的或行動上的。

於是,男人惡狠狠地說:我已經把她撐得儘可能大了,沒有男人願意再要她了——誇耀自己的性能力,虛構自己對女人的毀滅和佔有。

然而,令他痛心疾首的是一個事實,就是他拿了女人的錢,這坐實了他是為女人服務的被動一方。他為此後悔不已。回過頭來,就可以理解,為何在影片開頭,女人和男人會為誰付錢而爭執了。

導演對這種雄性焦慮是毫不留情的,表現在於,她不是讓男人黯然離去,給他保留可能,相反,卻讓他極端發作,盡情表演:他又踏上了海邊的路,這次再不茫然,而是想清楚了他要殺死女人。

殺死這個女人,就等於抹去這個故事,抹去他作為男同性戀卻與女人做愛(還是對男同性戀的態度有問題),以及那四夜給他的所有羞恥,挽回他崩潰的男性自我。然而,這本身其實是很可恥卑鄙的做法。

不過,男人沒有機會實踐他的歹意了,女人的房間早已經人去屋空,他只能在想像中殺死女人,將她投入暗波洶湧的大海。

這個結尾,像整部片子一樣,表現出了很強的導演的人為色彩。首先,她是絕不會讓女人死於男人之手的,所以,女人之死只能是男人的妄想;其次,她要揭露男人的惡,讓他從最初的拯救者,變成一個兇手。這裡倒可以搬用影片的介紹:反映了導演對男人的長期厭惡。大概在她看來,他們就是那麼不可救藥的一群。

至於女人,她在男人想像中的被害,不是悲劇性的毀滅,這個情節對她的命運理解的幫助,只有一點:試圖與男性有任何程度的媾和都是妄想。女人由於對異性戀者的失望,轉而到同性戀者之中尋找遊戲的對手,然而導演讓她看清了,他們都是一路貨色。

兩性之間的一場象徵性戰爭結束了,導演的結論彷彿是:甚至都不必通過戰爭來分清是非,分出高下了,只有決絕。然而,還有慾望牽扯著他們——畢竟女人是個異性戀者,她的身體只有在被男人看中才有魅力,她慾望只有與男人互動,這是導演所惟一無法解決的問題。

附報導:「《地獄解剖》掀翻影 性愛鏡頭倒人胃口展

http://ent.sina.com.cn 2004年02月15日13:40 深圳晚報

在世界三大電影節中,柏林一直給人嚴肅有餘、活力不足的感覺。一般你很難看到在坎城電影節和威尼斯電影節常有的對性和情愛的大膽表達。可沒想到,在電影節進行到中段的時候,憑《羅曼史》震驚影壇的法國女導演凱薩琳的新作《地獄解剖》掀起了一場「情色風暴」,許多觀眾因為影片中大量裸露和情愛鏡頭而離場甚至嘔吐。

法國女導演凱薩琳的作品幾乎都以對男女性愛本質的探討為主題,鏡頭也極為大膽,我們已經在《羅曼史》、《我的姐姐》、《性是一場喜劇》等影片中領教過她的「厲害」。此番柏林電影節的「新電影論壇」邀請到了她的新作《地獄解剖》,並作專場放映。對這位名氣極大的女導演,電影節非常慷慨地在宣傳冊中進行重點介紹,電影海報也隨處可見,甚至主動安排了各國記者的採訪。

該片根據凱薩琳自己的小說改編,講述一個同性戀男人被一個心碎的女人雇去待了4天。4天中他們從冷漠到互相取暖。導演說她想通過影片探討的是:為什麼男人那麼虛弱?因為柏林之後,凱薩琳還要帶著《地獄解剖》去其他電影節,所以影片只在柏林放映一場,門票早在兩天前就預訂一空。記者發現開場時幾乎座無虛席,但是隨著影片的播映,不斷有觀眾因為受不了而退場。男女主角原來都是色情片演員,因此在《地獄解剖》中大段大段地裸露身體,並且有許多極其大膽的情愛鏡頭,一些年紀較大的觀眾甚至當場覺得胃部不舒服而離場。等到影片全部結束,電影院裡已經差不多走了兩成的觀眾。

其實就算在比較開放的法國,凱薩琳的電影事業也只是依靠參加各種電影節獲得關注和贊助,國內票房慘得可憐,「如果沒有國際注目,我就不可能生存下去。」不過現在法國的審查制度正在變得越來越緊。原來凱薩琳的大膽電影可以原封不動地上映,目前則可能面對「剪刀」。

而電影節組委會也表示柏林電影節一向倡導文化的多元性,《地獄解剖》可能引起部份觀眾反感,但也有觀眾很喜歡,這就是電影的魅力。

舉報