電影訊息

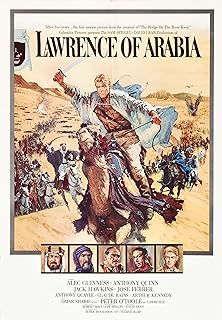

阿拉伯的勞倫斯--Lawrence of Arabia

編劇: T.E. Lawrence 羅伯‧波特

演員: 彼得奧圖 亞歷堅尼斯 安東尼昆

阿拉伯的劳伦斯/沙漠枭雄(港)/阿拉伯的罗伦斯(台)

![]() 8.3 / 315,523人

216分鐘 | UK:228分鐘 (director's cut) | UK:187分鐘 (1970 re-release) | UK:210分鐘 (original version) | UK:2

8.3 / 315,523人

216分鐘 | UK:228分鐘 (director's cut) | UK:187分鐘 (1970 re-release) | UK:210分鐘 (original version) | UK:2

編劇: T.E. Lawrence 羅伯‧波特

演員: 彼得奧圖 亞歷堅尼斯 安東尼昆

電影評論更多影評

2012-10-24 20:41:14

當我們在談論理想主義者我們在談論什麼

勞倫斯毫無疑問是一個理想主義者。所有勝利者都會是理想主義者,理想照亮他們高高昂起的臉,他們堅定,虔誠,自律甚至於是冷酷。所以勞倫斯會在阿拉伯人不喝水時同樣倒乾淨自己的水壺,會憤怒地對待殺死了自己的嚮導的長官,會相信每一個奇蹟,堅定地完成一次又一次奇襲,改變阿拉伯人的命運。他的每一步都帶著自我犧牲的可能性,但是他從來沒有猶豫。

他從來沒有猶豫,令他懼怕的從來不是艱難本身。然而他不可能無所畏懼。而這部電影於我的價值正是展現了那些最終停下這個理想主義者腳步的東西。

勞倫斯並不是一個傳統意義上的英國人。他放蕩不羈,叛逆自由,與充滿不能言說的規則與束縛的英國社會在明面上格格不入。因而他會熱愛沙漠。或者他熱愛的正是這樣的淳樸、原始、遼闊,與他厭惡的文雅的英國截然相反的「乾淨」。同時,伴隨著距離而來的還有神秘,而神秘感總能帶來愛慕之情。

然而與生俱來的「文明」依然深深地烙印在他的骨血里。他所厭棄的是他無法拋棄的,他想要賜予阿拉伯人的自由,恰恰是英國教育給他的「自由」。因此他對於殺戮與血腥是排斥的,阿拉伯人所展現出的分裂與原始總是一次次地使他震撼。

其實我很討厭男主演時常擺在臉上的那副表情,難以形容那到底是什麼,混合了堅毅、厭惡,猶疑與迷惘的臉,如同一張大理石雕像,又經歷了劇烈的陽光與風沙的摧殘,實在不夠討人喜歡。大概我這種說不出來理由的厭惡,也是「文明」對我的洗禮。

文明與野蠻,同時在他的心頭閃光。

他鍾愛阿拉伯的原始與乾淨,希望帶給他們自由,也希望藉此擺脫令他淪為邊緣角色的英國社會,實現他英雄主義的夢。他的確是有能力做一個英雄的,「扭轉中東局勢的決定性角色」「最不平凡的人」「最偉大的人」都不是過份的評價。但是正如上文所說,即使穿著埃及人的衣服,他永遠不能真正回歸到那個「原始社會」去。他註定要夾在中間,不屬於任何一方,最終被兩者背棄。一個純粹的理想主義者,卻無法成為一個「純粹」的人。

而這複雜與矛盾永遠才最迷人。

戰爭與死傷都是無法避免的,它們就像是勞倫斯獻給夢想的祭品,連同他自己。他事先預想好一切,所以他從來不在乎敵我的懸殊,永遠堅定地相信奇蹟的發生。然而這些犧牲都是量化的,不過是他未曾謀面的生命堆積起的數字。當這些犧牲具體到一個個他所熟悉的個體,他的年輕的小跟班們,他固執地救回的迷路的人,他總會露出我上文所提到的,我討厭的表情。

這幾乎就是電影后半部份他唯一的表情。

他被迫認識到戰爭的殘酷,不僅是因為這些死亡。死亡與傷痛都可以是美的,被戴上光榮的花環,成為勇士的勳章。而羞辱卻不同。

大概是成功給了他太多自信,讓他盲目地相信精神帶來奇蹟。一個白人闖到敵方陣營去,和他之前的許多計劃一樣,都是瘋狂又荒謬的。而他終於迎來了失敗,失敗就和成功一樣快,因為太快而顯得輕率,沒有做好心理準備,一切就已經發生了。裸露的上身,對方的觸碰、調笑與目光接觸乃至於鞭打,無一不帶著明顯的性暗示。

這樣的屈辱顯然不是最初那個躊躇滿志的戰士曾經設想到的。

然而這絕不是壓彎他精神的最後一根稻草。毀滅他的,只會是他最愛的東西。

勞倫斯曾經兩次請辭,要求離開沙漠。其中一次是土耳其的屈辱給他的巨大打擊,另一次則是他向他的長官坦白,「我殺了兩個人,我喜歡那樣。」

戰爭,殺戮所誘發的人心底的獸性,似乎也是一個永恆的話題。

當最後他們面臨土耳其人的大軍,勞倫斯面前的人大喊「不留一個活口」,他露出的是那種厭惡與猶疑的神情。然而當那個年輕人衝向敵軍並死於對方亂槍之下後,他最終也發出了同樣的呼喊。我不知道那時他心中想到的是自己遭受的屈辱,這個年輕人的光榮赴死,他解放阿拉伯的夢想還是「我喜歡那樣」,他的激情終於衝破了理智的閘門,在這短暫的一瞬間,他完全投身到野蠻中去。

殺戮過後,沙漠出現了罕見的陰天。烏雲翻滾,勞倫斯髒兮兮的臉上是倔強又陰鬱的表情。曾經相信他是救世主的記者看著遍佈沙漠的屍體,給這個「腐化墮落」的人拍了一張「腐化墮落」的照片。

他光明的理想之路上終於被潑上墨水,屈從於獸性的人,無法欺騙自己,這也是可以被美化的自我犧牲。

「年輕人製造戰爭,戰爭的本質就是年輕人的本質,未來的勇氣與希望。老人則維持和平。和平的罪行是老人的罪行,不信任與戒心。」

維持和平的是微妙的平衡,「戰爭即和平」。

這好像是對勞倫斯所有的掙扎,痛苦,奮鬥,勝利的否定。「未來的勇氣與希望」。他懷著這樣的信念開始了他的征戰,最終不過是看著他的人民回到沙漠裡,而他的成果被收回到政客手裡,回到他背棄的「文明」手裡。

如果戰爭的本質是對未來的勇氣與希望,為什麼卻只能導致血流成河?而和平縱然苦澀與骯髒,卻能讓所有人相安無事。戰爭,戰爭讓人回歸獸性,戰爭讓人迷惘失去理性,戰爭造成傷亡,戰爭剝奪人作為個體的價值。個人主義者的勞倫斯,挑起的就是這樣的戰爭。他似乎在走一條與自己的理想背道而馳的道路。他別無選擇。最終他所為之奮鬥的阿拉伯人,沒有秩序,沒有「文明」的阿拉伯人,無法擔起建設的責任,只能回到他們的野蠻中去。

而他只是一個局外人,一個英國人。民族這種不由他主宰的分類方式就這樣將他們分離開來。而正如上文所提,他的確將永遠背負著這層身份的枷鎖,無法逃離。無論從生活,性情,習俗還是在法律上。他無法選擇自己的故鄉,更加無法獲得真正意義上的「自由」,不過是一個沒有歸宿的邊緣人,一個尷尬的人。

當然,他也是「扭轉中東局勢的決定性角色」「最不平凡的人」「最偉大的人」。

可是這樣看來,他真的曾經扭轉中東局勢嗎?似乎一切都是徒然的。他所做的嘗試,不過是讓阿拉伯人到文明的世界轉了一圈,摸到一層泡沫的夢,然後回到沙漠中去。世界是屬於政客的。最終一切都要回歸到文明中去。世界自有他冷酷的規則,他廝殺一場,為了「未來的勇氣與希望」,但那終究只是「未來的」。

他帶來了什麼?精神上的勝利,一場幻夢,一種可能性,一個理想,一次盛大的葬禮。而最後都將回到原點。

評論