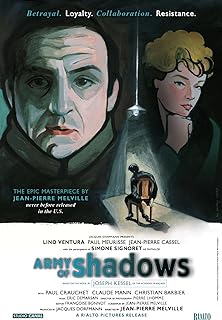

電影訊息

影子軍隊--Army of Shadows

編劇: 尚皮耶梅爾維爾

演員: 里諾范杜拉 Paul Meurisse 尚皮亞卡索 西蒙西格諾蕊 Claude Mann

影子部队/影子军队/影子军团

導演: 尚皮耶梅爾維爾編劇: 尚皮耶梅爾維爾

演員: 里諾范杜拉 Paul Meurisse 尚皮亞卡索 西蒙西格諾蕊 Claude Mann

電影評論更多影評

2012-10-28 01:18:15

影子部隊

人類的自相殘殺有很多種方式,戰爭是其中最為合法的一種。二戰時期法國的「抵抗運動」又是眾多戰爭中尤其特殊的一段。正如中國抗日戰爭時期的地下黨活動,雖然也是抵禦外族的戰爭,但卻因為戰爭雙方力量的強烈不對等,導致這些運動更像是一場弱者對強者的革命。如果你曾經問過十八歲的我「什麼是革命」,我會讓你去看貝托魯奇的鴻篇巨製《1900新世紀》,因為那是革命加愛情的盛大傳奇,鮮花著錦,烈火烹油;如果你曾經問過二十五歲的我「什麼是革命」,我會讓你去看萊昂內的《革命往事》,因為那裡有格瓦拉式的孤膽英雄,演繹著浪漫主義的神話。但現在,如果你問我「什麼是革命」,我只會讓你去看梅爾維爾的《影子部隊》,但你要忍受沒有佳人的亂世,無人生還的結局,少言寡語的對白,以及黯淡陰冷的色調。

在我看來,《影子部隊》是梅爾維爾最為傑出的作品。電影的情節非常簡單:這是一個以聖呂克和傑彼耶為首,包括馬蒂爾德、弗朗索瓦等成員的馬賽地區抵抗運動成員在鬥爭中先後死去的故事。有趣之處在於,片中所有的革命者都死了,有的被自己人處死,有的自殺,有的被敵人殺死。卻並沒展現他們對侵略者到底做了哪些事情,換言之電影根本沒有表現他們「如何抵抗」德軍而只是表現了他們的死亡。所以,「抵抗運動」只是一種語境,讓角色們處在一種「向死而生」的狀態中,縱觀片中角色,我們發現導演描述了叛徒之死帶來的道德困境、哲人之死帶來的理性困境以及詩人之死帶來的直覺困境,三種困境將觀眾逼入思考的深淵,最終揭示了他微言大義般的主題。

叛徒之死

《影子部隊》裡出現的每一張法國人的面龐都是意味深長的,誰也無法僅用一兩個形容詞就能概括這些戰士與叛徒、男人與女人、領袖與成員的臉譜。從影片甫一開始德軍儀仗隊踏過凱旋門帶來的肅殺氣氛,到影片結束時抵抗運動的戰士們悉數死去,你會恍惚於這些面龐的確存在過嗎?真的有這樣一段故事嗎?難道說,他們果然只是一個影子軍團?

這就是死者帶給生者的種種疑惑。在這些疑惑中,叛徒之死似乎是最不會產生異議的。我們見慣了國產電影中處死叛徒的堅決與快意,「代表人民消滅你」簡直成為了處死叛徒的咒語。有趣的是,在事後的追訴中,叛徒往往都是經受不住物質、美女、官位的誘惑才立場動搖而叛變的,這也正是《聖經》中關乎猶大的敘事伎倆。但在《影子部隊》裡,導演梅爾維爾在片子開始和結尾分別設置了兩場對叛徒的誅殺,這兩次誅殺恰好構成了特殊時期的道德困境。

前一場處死叛徒唐納特是電影史上的著名橋段,大家津津樂道梅爾維爾以外科手術般白描的手法來刻畫一場謀殺。從選擇行刑的工具,到討論處死他的方法,直到處決他的全部過程,的確令人感到直白逼人。但這只能說是導演慣用的手法,《紅圈》《大黎明》和《第二口氣》中皆有這種優雅而細緻的犯罪。在我看來,這場戲的目的有兩個:一是最大程度的激發起觀眾的憐憫之心。沒錯,他是叛徒,但也是漂亮的法國小伙子,是曾經的革命同志。他像待宰的羔羊一樣任憑處置,眼神裡滿是恐懼,直到恐懼凝聚成絕望的淚水。行刑的一刻頗為驚悚,為了避免被聽到聲音,行刑者們抱住腿按住手,用最原始的方法勒死了他。一氣呵成的謀殺會讓人產生巨大的悲憫之心,行刑者們也顯然被深深震撼了,他們決定從此要隨身攜帶氰化物,用自殺來防止背叛。但憐憫就是全部嗎?非也。梅爾維爾的長遠目的在於和日後處死馬蒂爾德做類比。

馬蒂爾德是片中唯一的女角,她膽大心細,精明練達,且極具革命者魅力,她兩次深入虎穴營救被捕的同志,並成功的救出男主角傑彼耶。任何觀眾都會在觀影中和這位女中豪傑建立深厚的感情。但馬蒂爾德的阿喀琉斯之踵是她作為女人、作為母親與生俱來的母愛。她隨身攜帶女兒的相片,於是當她也被逮捕之後,德軍以她女兒的安危作為要挾,導致馬蒂爾德也最終背叛。於是問題同時擺在傑彼耶等人和觀眾面前:是否要處死馬蒂爾德?

對於傑彼耶等人來說,處死馬蒂爾德和處死唐納特本質如一。沒錯,他與她都曾經是同志,馬蒂爾德還曾是傑彼耶的救命恩人。抵抗組織內部也的確為此產生了分歧,但聖呂克以毫無置疑的理性——她如果不背叛就不可能被釋放,儘管母親保護女兒天經地義,但是人都會害怕死亡——決斷了馬蒂爾德必須死。聖呂克並指出,馬蒂爾德自己也會選擇被處死。

對於觀眾而言,要接受這一決斷就不那麼容易了,因為觀眾已經在觀賞中和她建立了感情,知道她曾經的功勳,而且她背叛的理由是出於作為人性基礎的母愛。儘管當我們得知她隨身攜帶女兒相片時,就已經預料到她日後的背叛,但卻難以接受她也要走向被處死的命運。於是我們恍然大悟:最初對叛徒唐納特之死所產生的憐憫只是我們與生俱來的物傷其類而已,只是同情卻並非悲痛。假如我們也了解唐納特的過去,了解他背叛的理由,是否也會產生像對馬蒂爾德之死一樣的痛苦呢?難道唐納特死之前驚恐的眼神,和馬蒂爾德死之前那個含義複雜的眼神有著本質的差別嗎?即使背叛不能諒解,我們是否也應不必像國產電影那般充滿仇恨與快意嗎?

所以,兩場叛徒之死看似無關,其實卻是導演精心設置的道德困境。這一困境反映了抵抗運動的真實情況是何等殘酷,更在螢幕上佐證了本片的主題:在極端時期如何面對死亡。我們有理由相信聖呂克的推斷,相信馬蒂爾德是自願被處死的,因為唯有如此,道德困境才得以解圍,她的死亡也被賦予了意義。

哲人之死

反覆從死亡線上逃脫的只有傑彼耶,孔武有力的男主角,他本應是這類電影中常見的孤膽英雄,性格堅毅、經驗豐富。在本片中,他兩度被捕,兩次都成功脫逃,我甚至也一度相信他能逢凶化吉,大難不死。單純從這些情節來看,傑彼耶是一位典型的地下抵抗組織領袖。但傑彼耶最值得玩味的情節,是他兩次站在死亡起跑線上的不同結局。

在第二次被捕時,傑彼耶和一群死囚犯站在起跑線上,德軍軍官命令他們往前奔跑,凡是能在被身後的機槍殺死之前跑到前方標誌物的犯人可以暫不處死,延遲到下一次死刑處決,和下一批死囚犯賽跑。傑彼耶決定不跑,德軍一聲令下,幾乎所有的犯人狂奔而去,傑彼耶站在原地,不知所措的神情暗示了他內心的搖擺不定,此時德軍朝他腳下開了幾槍,他彷彿醒悟了什麼,也拼命跑了起來。這次賽跑對傑彼耶而言可謂有驚無險,因為馬蒂爾德猶如女神從天而降,和成員比宗一起拯救了他。

但我們不禁要問:傑彼耶為什麼起初不想跑?又為什麼最終還是跑?

在最後一次被捕時,傑彼耶遭遇了同樣的命運。電影最後的字幕告訴我們,這一次,他沒有跑,被打死在起跑線上。

這一次,他為什麼終於選擇了不跑?

這恰是傑彼耶像一位哲人的地方。電影並未交代他從事抵抗運動的動機,但我們還是能看出他與其他成員的不同。例如成員比宗只是一名合格且忠誠的殺手;例如菲利克斯,他曾說參加抵抗運動「沒什麼理由」。但傑彼耶不是。參加抵抗運動是他在當時極端惡劣非人的現實中,得以感受生存之正當性的唯一生活方式。換言之,只有抵抗運動才讓傑彼耶獲得永恆的道德感。

讓我們把目光拉回影片最初,第一次身陷囹圄的傑彼耶和一群身份各異的人關押在一起,他們有藥劑師、商人以及偽政府軍人。這些人一見到傑彼耶就抱怨自己被關押純屬冤枉,因為自己都是良民順民。顯然,面對這些欲為亡國奴而不得的人,傑彼耶一下子就站在了道德與理性的制高點上,他有理由對這些獄友鄙視,就像理性人鄙視行屍走肉。特別是當他離開的時候,臉上充滿著自信的微笑,嘲諷他們是一群廢物。

這種自信就是他通過抵抗運動這一行為獲得的生存感。所以,他選擇不起跑有兩層原因:首先,在德國人面前通過跑贏其他法國人來獲得延遲生命的機會,這既不道德,更是屈辱;第二也是最根本的原因,在於他的理性告訴他,死亡並不可怕,生不如死才難以忍受。他在內心說:「我了解我的心情,我很放鬆,我不想跑。」正是這種理性產生的道德構成了他從事抵抗運動的真正動力。

其實傑彼耶並非哲人,他是哲人的門徒。聖呂克才是真正的哲人,他是一個陳獨秀或瞿秋白式的革命者,來自書齋,又用理論來指導自己的行動。

在影片中,聖呂克的初次出場就是一位書齋學者的形象,借用他的弟弟弗朗索瓦的眼睛,我們看到了那古老的法國公寓,豪華的書房,四壁皆書,相間擺放著音樂大師和歷史名人的頭像雕塑。聖呂克宛如出世的學者,只求苟全性命於亂世,此時背景音樂也適時的奏響交響樂,令這間書房宛如世外桃源。弗朗索瓦始終認為自己的哥哥是個書齋里安靜的學者,卻不知道哥哥還是抵抗組織的高級領導人。其實弗朗索瓦也沒有錯,聖呂克的確是學者,他著述的幾本書是傑彼耶的聖經。在影片中,傑彼耶在被捕前充滿感情的拿出這幾本書摩挲賞玩,有《科學理論》《公理與形式主義》《超限與連續函數》等。從題目來看,這些書屬於二十世紀數理哲學的流派,但嗅覺靈敏者一定能嗅到哲人康德的味道:用超驗的純粹理性來行使道德律令,用數學般完美的邏輯來決斷凡間事件。康德墓誌銘曰:「我所仰止者,唯蒼穹之星空與內心之道德律。」是故,作為電影中理性化身的聖呂克正是通過這種純粹理性來指導革命實踐。他在下令處死馬蒂爾德說「理性永遠是正確的」,就是他的自況。

但這種理性免不了被人認為是冷血。傑彼耶亦然,他處死叛徒,號召大家自備氰化物等行為都表現了理性的冷酷:只要是符合道德理性的事情,在感情上不論多麼無法接受都必須去做,「神是不存在的」。但在我看來,這不是冷血,這是梅爾維爾構造的理性困境:他把被德國佔領描述成一種最極端最非道德的生存狀態,在這一狀態中的人都是非人的,要想從非人解放出來並且重建道德,只能通過理性。理性告訴他們,必須在被德國佔領的法國為自己的「生存」選擇理由,否則就得接受「生不如死」的命運,淪為傑彼耶獄友那樣的行屍走肉。他們必須尋找通往自由的出口,那怕伴隨著自由的是死亡,這個出口就是抵抗運動。

但是,傑彼耶第一次在猶疑跑還是不跑的時候選擇了跑,那雖然只是搖擺不定的一瞬間,卻陷入了「生不如死」的信仰屈辱,沒能實踐他從聖呂克那兒繼承的理性決斷從而發現了理性的侷限。雖然他恰好得救,但這種得救又何其僥倖。在第二次選擇的時候,他坦然的選擇了不跑,也就選擇了死亡,也就選擇了永恆的道德。

當然,他第二次他拒絕跑的另一個原因是:理性告訴他,能夠營救他的女神已經死了。

詩人之死

與馬蒂爾德之死帶來的痛苦,傑彼耶之死帶來的深刻不同,讓•弗朗索瓦之死充滿著迷惑。他好像亂世裡的行吟詩人,忽然被挾裹進生與死的激烈碰撞,但他非常輕鬆的做出選擇,直到最後背負著化名在監獄裡默默死去。在我看來,弗朗索瓦是片中最具浪漫主義氣質的人,他從參加抵抗運動到走向死亡,每一步的選擇都僅憑直覺。與他哥哥聖呂克那嚴謹、明晰的理性截然相反。但我們要追問的死,弗朗索瓦這位詩人之死意味著什麼?

在我看來,弗朗索瓦並不是有目的、有信念的抵抗主義者,他用直覺來感受生與死。我們記得他曾對聖馬可輕描淡寫說:「今天早上有兩次我與死神擦肩而過。」邊說邊笑,但他以一種詩性或感性的自由來觸摸死亡,絲毫不懼死亡的陰影。當然,最典型的行為是菲利克斯被捕後他的自我舉報:表面上看,弗朗索瓦知道馬蒂爾德希望有人通知菲利克斯做好被營救的準備,所以才故意舉報自己並被捕入獄,從而給菲利克斯通風報信做好等待營救的準備。但疑點在於,他為什麼不和馬蒂爾德等人實話實說呢?甚至還要謊稱是因為膽怯而退出運動呢?如果說他是為了菲利克斯的友情,那他就更應該用一種理性、現實的方法來營救摯友,而不是歷盡千辛萬苦只送了半顆氰化酸丸。

然而,這或許正是詩人的秘密所在,我們不應對感性的直覺作出過多解釋。對梅爾維爾來說,弗朗索瓦是哥哥聖呂克的反題,一個是直覺的詩人,一個是理性的哲人。他們雖然感情深摯卻完全屬於兩種世界,然而,不論是直覺還是理性,最終都選擇了抵抗運動。這就是導演想說的通向死亡的殊途同歸。用他們方式不同但相同的結果來暗示抵抗運動的意義所在。但對弗朗索瓦而言,他拙劣的營救宣告了直覺的困境,這直接導致他最終身負一個化名無聲無息的死去。

觀眾的復活

螢幕上的諸人之死換來的是觀眾的復活,因為所有的困境都必須等待觀眾解圍。梅爾維爾從沒有像《影子部隊》一樣,在片中給觀眾留下如此多的十字路口來進行抉擇。從處決叛徒唐納特,到傑彼耶的第一次奔跑;從弗朗索瓦運送發報機,到大家商討營救菲利克斯;從弗朗索瓦的投案到討論馬蒂爾德的命運,電影子乎每一個情節的進展都是通過「選擇」來完成的,梅爾維爾給觀眾留下了足夠多的時間、足夠長的鏡頭和他一起思考如何做出決定。這不再是他招牌式的沉默寡言,而是充滿著糾結與矛盾的時間留白。這就會想起梅爾維爾與其他「新浪潮」導演的不同,僅從對觀眾的態度而言,大多數「新浪潮」導演使用電影技巧是為了創作一部「作者電影」,並不過多考慮觀眾的感受,但梅爾維爾這次很不一樣,在他的螢幕之下,試圖吮吸視覺鴉片的觀眾們被從幻夢中復活了。他們和導演一起思考,和角色一起感受戰爭時期極端的非人狀態,一起試圖通過選擇「to be or not to be」來介入道德困境。

所以,一個認真的觀眾肯定不會只看到抵抗組織成員的冷血、軟弱、背叛;更不會認為導演否定抵抗運動的價值。儘管主角們走向死亡的道路各自不同,也分別被賦予了不同的意義,但這些死亡最終指向同一個背景,那就是抵抗運動這一特殊的政治情境。抵抗運動既是赤裸裸的革命,又是一場不對稱的戰爭,其烈度和強度導致身處其中的人必須被異化,直面他人的死亡與自己的死亡,選擇處死別人以及等死。梅爾維爾在處理幾個人物之死的問題上,超越了抵抗運動作為歷史事件的悲劇,提出了更為深刻的道德和哲學問題。答案就是:儘管他們向死的方式都不同,但他們都是向死而生,都是通過走向死亡來實現自己生存的意義。只有死亡才能突破所有的困境,才能映射一個令人恐懼的時代。所以,電影僅僅描述了生與死的抉擇,就勾勒了一出永恆的悲劇。梅爾維爾曾在一次訪談中說:「所謂悲劇就像你身處一個死亡隨時到來的黑幫世界或是戰爭般的非常時期,而《影子部隊》的角色正是這樣的悲劇人物,從一開始你就應該明白。」

或許正如中國觀眾對反映抗日戰爭尤其是南京大屠殺的電影格外挑剔不容易買帳,《影子部隊》在1969年的法國也並不賣座。眾人熟知本片是因其在2006年的美國大受好評,甚至獲獎無數。其實早在1990年代,法國本土就已經在對梅爾維爾的紀念中重新發現了本片,由法國Studio Canal公司進行了修復,各國的文藝青年也早就對此片樂道不已。我認為,在梅爾維爾的諸多作品中,《影子部隊》主題最為深刻,影像風格也最為成熟,我們根本無法單純的用諸如「黑色電影」「典型的梅式風格」等來貼標籤。當然,本片另外吸引人的地方在於演員的選用。尤其是傑彼耶的扮演者里諾•文圖拉和飾演聖呂克的保羅•莫里斯皆為我鍾愛。文圖拉數次出演梅爾維爾的影片,無論正邪皆有魅力,而莫里斯那種令人過目不忘的表情,深邃、智慧,令他舉手投足就彷彿在世哲人。當然,這二位並非首次合作,早在《第二口氣》中他們就展示了精彩的對手戲,而這次他們同屬《影子部隊》,並一起直面死亡。相信我,儘管影片中他們在倫敦一起觀看了《亂世佳人》,但他們之間絕對是純粹的革命友誼。

刊於《看電影》2011年第13期「經典禮拜」欄,此為原稿。

在我看來,《影子部隊》是梅爾維爾最為傑出的作品。電影的情節非常簡單:這是一個以聖呂克和傑彼耶為首,包括馬蒂爾德、弗朗索瓦等成員的馬賽地區抵抗運動成員在鬥爭中先後死去的故事。有趣之處在於,片中所有的革命者都死了,有的被自己人處死,有的自殺,有的被敵人殺死。卻並沒展現他們對侵略者到底做了哪些事情,換言之電影根本沒有表現他們「如何抵抗」德軍而只是表現了他們的死亡。所以,「抵抗運動」只是一種語境,讓角色們處在一種「向死而生」的狀態中,縱觀片中角色,我們發現導演描述了叛徒之死帶來的道德困境、哲人之死帶來的理性困境以及詩人之死帶來的直覺困境,三種困境將觀眾逼入思考的深淵,最終揭示了他微言大義般的主題。

叛徒之死

《影子部隊》裡出現的每一張法國人的面龐都是意味深長的,誰也無法僅用一兩個形容詞就能概括這些戰士與叛徒、男人與女人、領袖與成員的臉譜。從影片甫一開始德軍儀仗隊踏過凱旋門帶來的肅殺氣氛,到影片結束時抵抗運動的戰士們悉數死去,你會恍惚於這些面龐的確存在過嗎?真的有這樣一段故事嗎?難道說,他們果然只是一個影子軍團?

這就是死者帶給生者的種種疑惑。在這些疑惑中,叛徒之死似乎是最不會產生異議的。我們見慣了國產電影中處死叛徒的堅決與快意,「代表人民消滅你」簡直成為了處死叛徒的咒語。有趣的是,在事後的追訴中,叛徒往往都是經受不住物質、美女、官位的誘惑才立場動搖而叛變的,這也正是《聖經》中關乎猶大的敘事伎倆。但在《影子部隊》裡,導演梅爾維爾在片子開始和結尾分別設置了兩場對叛徒的誅殺,這兩次誅殺恰好構成了特殊時期的道德困境。

前一場處死叛徒唐納特是電影史上的著名橋段,大家津津樂道梅爾維爾以外科手術般白描的手法來刻畫一場謀殺。從選擇行刑的工具,到討論處死他的方法,直到處決他的全部過程,的確令人感到直白逼人。但這只能說是導演慣用的手法,《紅圈》《大黎明》和《第二口氣》中皆有這種優雅而細緻的犯罪。在我看來,這場戲的目的有兩個:一是最大程度的激發起觀眾的憐憫之心。沒錯,他是叛徒,但也是漂亮的法國小伙子,是曾經的革命同志。他像待宰的羔羊一樣任憑處置,眼神裡滿是恐懼,直到恐懼凝聚成絕望的淚水。行刑的一刻頗為驚悚,為了避免被聽到聲音,行刑者們抱住腿按住手,用最原始的方法勒死了他。一氣呵成的謀殺會讓人產生巨大的悲憫之心,行刑者們也顯然被深深震撼了,他們決定從此要隨身攜帶氰化物,用自殺來防止背叛。但憐憫就是全部嗎?非也。梅爾維爾的長遠目的在於和日後處死馬蒂爾德做類比。

馬蒂爾德是片中唯一的女角,她膽大心細,精明練達,且極具革命者魅力,她兩次深入虎穴營救被捕的同志,並成功的救出男主角傑彼耶。任何觀眾都會在觀影中和這位女中豪傑建立深厚的感情。但馬蒂爾德的阿喀琉斯之踵是她作為女人、作為母親與生俱來的母愛。她隨身攜帶女兒的相片,於是當她也被逮捕之後,德軍以她女兒的安危作為要挾,導致馬蒂爾德也最終背叛。於是問題同時擺在傑彼耶等人和觀眾面前:是否要處死馬蒂爾德?

對於傑彼耶等人來說,處死馬蒂爾德和處死唐納特本質如一。沒錯,他與她都曾經是同志,馬蒂爾德還曾是傑彼耶的救命恩人。抵抗組織內部也的確為此產生了分歧,但聖呂克以毫無置疑的理性——她如果不背叛就不可能被釋放,儘管母親保護女兒天經地義,但是人都會害怕死亡——決斷了馬蒂爾德必須死。聖呂克並指出,馬蒂爾德自己也會選擇被處死。

對於觀眾而言,要接受這一決斷就不那麼容易了,因為觀眾已經在觀賞中和她建立了感情,知道她曾經的功勳,而且她背叛的理由是出於作為人性基礎的母愛。儘管當我們得知她隨身攜帶女兒相片時,就已經預料到她日後的背叛,但卻難以接受她也要走向被處死的命運。於是我們恍然大悟:最初對叛徒唐納特之死所產生的憐憫只是我們與生俱來的物傷其類而已,只是同情卻並非悲痛。假如我們也了解唐納特的過去,了解他背叛的理由,是否也會產生像對馬蒂爾德之死一樣的痛苦呢?難道唐納特死之前驚恐的眼神,和馬蒂爾德死之前那個含義複雜的眼神有著本質的差別嗎?即使背叛不能諒解,我們是否也應不必像國產電影那般充滿仇恨與快意嗎?

所以,兩場叛徒之死看似無關,其實卻是導演精心設置的道德困境。這一困境反映了抵抗運動的真實情況是何等殘酷,更在螢幕上佐證了本片的主題:在極端時期如何面對死亡。我們有理由相信聖呂克的推斷,相信馬蒂爾德是自願被處死的,因為唯有如此,道德困境才得以解圍,她的死亡也被賦予了意義。

哲人之死

反覆從死亡線上逃脫的只有傑彼耶,孔武有力的男主角,他本應是這類電影中常見的孤膽英雄,性格堅毅、經驗豐富。在本片中,他兩度被捕,兩次都成功脫逃,我甚至也一度相信他能逢凶化吉,大難不死。單純從這些情節來看,傑彼耶是一位典型的地下抵抗組織領袖。但傑彼耶最值得玩味的情節,是他兩次站在死亡起跑線上的不同結局。

在第二次被捕時,傑彼耶和一群死囚犯站在起跑線上,德軍軍官命令他們往前奔跑,凡是能在被身後的機槍殺死之前跑到前方標誌物的犯人可以暫不處死,延遲到下一次死刑處決,和下一批死囚犯賽跑。傑彼耶決定不跑,德軍一聲令下,幾乎所有的犯人狂奔而去,傑彼耶站在原地,不知所措的神情暗示了他內心的搖擺不定,此時德軍朝他腳下開了幾槍,他彷彿醒悟了什麼,也拼命跑了起來。這次賽跑對傑彼耶而言可謂有驚無險,因為馬蒂爾德猶如女神從天而降,和成員比宗一起拯救了他。

但我們不禁要問:傑彼耶為什麼起初不想跑?又為什麼最終還是跑?

在最後一次被捕時,傑彼耶遭遇了同樣的命運。電影最後的字幕告訴我們,這一次,他沒有跑,被打死在起跑線上。

這一次,他為什麼終於選擇了不跑?

這恰是傑彼耶像一位哲人的地方。電影並未交代他從事抵抗運動的動機,但我們還是能看出他與其他成員的不同。例如成員比宗只是一名合格且忠誠的殺手;例如菲利克斯,他曾說參加抵抗運動「沒什麼理由」。但傑彼耶不是。參加抵抗運動是他在當時極端惡劣非人的現實中,得以感受生存之正當性的唯一生活方式。換言之,只有抵抗運動才讓傑彼耶獲得永恆的道德感。

讓我們把目光拉回影片最初,第一次身陷囹圄的傑彼耶和一群身份各異的人關押在一起,他們有藥劑師、商人以及偽政府軍人。這些人一見到傑彼耶就抱怨自己被關押純屬冤枉,因為自己都是良民順民。顯然,面對這些欲為亡國奴而不得的人,傑彼耶一下子就站在了道德與理性的制高點上,他有理由對這些獄友鄙視,就像理性人鄙視行屍走肉。特別是當他離開的時候,臉上充滿著自信的微笑,嘲諷他們是一群廢物。

這種自信就是他通過抵抗運動這一行為獲得的生存感。所以,他選擇不起跑有兩層原因:首先,在德國人面前通過跑贏其他法國人來獲得延遲生命的機會,這既不道德,更是屈辱;第二也是最根本的原因,在於他的理性告訴他,死亡並不可怕,生不如死才難以忍受。他在內心說:「我了解我的心情,我很放鬆,我不想跑。」正是這種理性產生的道德構成了他從事抵抗運動的真正動力。

其實傑彼耶並非哲人,他是哲人的門徒。聖呂克才是真正的哲人,他是一個陳獨秀或瞿秋白式的革命者,來自書齋,又用理論來指導自己的行動。

在影片中,聖呂克的初次出場就是一位書齋學者的形象,借用他的弟弟弗朗索瓦的眼睛,我們看到了那古老的法國公寓,豪華的書房,四壁皆書,相間擺放著音樂大師和歷史名人的頭像雕塑。聖呂克宛如出世的學者,只求苟全性命於亂世,此時背景音樂也適時的奏響交響樂,令這間書房宛如世外桃源。弗朗索瓦始終認為自己的哥哥是個書齋里安靜的學者,卻不知道哥哥還是抵抗組織的高級領導人。其實弗朗索瓦也沒有錯,聖呂克的確是學者,他著述的幾本書是傑彼耶的聖經。在影片中,傑彼耶在被捕前充滿感情的拿出這幾本書摩挲賞玩,有《科學理論》《公理與形式主義》《超限與連續函數》等。從題目來看,這些書屬於二十世紀數理哲學的流派,但嗅覺靈敏者一定能嗅到哲人康德的味道:用超驗的純粹理性來行使道德律令,用數學般完美的邏輯來決斷凡間事件。康德墓誌銘曰:「我所仰止者,唯蒼穹之星空與內心之道德律。」是故,作為電影中理性化身的聖呂克正是通過這種純粹理性來指導革命實踐。他在下令處死馬蒂爾德說「理性永遠是正確的」,就是他的自況。

但這種理性免不了被人認為是冷血。傑彼耶亦然,他處死叛徒,號召大家自備氰化物等行為都表現了理性的冷酷:只要是符合道德理性的事情,在感情上不論多麼無法接受都必須去做,「神是不存在的」。但在我看來,這不是冷血,這是梅爾維爾構造的理性困境:他把被德國佔領描述成一種最極端最非道德的生存狀態,在這一狀態中的人都是非人的,要想從非人解放出來並且重建道德,只能通過理性。理性告訴他們,必須在被德國佔領的法國為自己的「生存」選擇理由,否則就得接受「生不如死」的命運,淪為傑彼耶獄友那樣的行屍走肉。他們必須尋找通往自由的出口,那怕伴隨著自由的是死亡,這個出口就是抵抗運動。

但是,傑彼耶第一次在猶疑跑還是不跑的時候選擇了跑,那雖然只是搖擺不定的一瞬間,卻陷入了「生不如死」的信仰屈辱,沒能實踐他從聖呂克那兒繼承的理性決斷從而發現了理性的侷限。雖然他恰好得救,但這種得救又何其僥倖。在第二次選擇的時候,他坦然的選擇了不跑,也就選擇了死亡,也就選擇了永恆的道德。

當然,他第二次他拒絕跑的另一個原因是:理性告訴他,能夠營救他的女神已經死了。

詩人之死

與馬蒂爾德之死帶來的痛苦,傑彼耶之死帶來的深刻不同,讓•弗朗索瓦之死充滿著迷惑。他好像亂世裡的行吟詩人,忽然被挾裹進生與死的激烈碰撞,但他非常輕鬆的做出選擇,直到最後背負著化名在監獄裡默默死去。在我看來,弗朗索瓦是片中最具浪漫主義氣質的人,他從參加抵抗運動到走向死亡,每一步的選擇都僅憑直覺。與他哥哥聖呂克那嚴謹、明晰的理性截然相反。但我們要追問的死,弗朗索瓦這位詩人之死意味著什麼?

在我看來,弗朗索瓦並不是有目的、有信念的抵抗主義者,他用直覺來感受生與死。我們記得他曾對聖馬可輕描淡寫說:「今天早上有兩次我與死神擦肩而過。」邊說邊笑,但他以一種詩性或感性的自由來觸摸死亡,絲毫不懼死亡的陰影。當然,最典型的行為是菲利克斯被捕後他的自我舉報:表面上看,弗朗索瓦知道馬蒂爾德希望有人通知菲利克斯做好被營救的準備,所以才故意舉報自己並被捕入獄,從而給菲利克斯通風報信做好等待營救的準備。但疑點在於,他為什麼不和馬蒂爾德等人實話實說呢?甚至還要謊稱是因為膽怯而退出運動呢?如果說他是為了菲利克斯的友情,那他就更應該用一種理性、現實的方法來營救摯友,而不是歷盡千辛萬苦只送了半顆氰化酸丸。

然而,這或許正是詩人的秘密所在,我們不應對感性的直覺作出過多解釋。對梅爾維爾來說,弗朗索瓦是哥哥聖呂克的反題,一個是直覺的詩人,一個是理性的哲人。他們雖然感情深摯卻完全屬於兩種世界,然而,不論是直覺還是理性,最終都選擇了抵抗運動。這就是導演想說的通向死亡的殊途同歸。用他們方式不同但相同的結果來暗示抵抗運動的意義所在。但對弗朗索瓦而言,他拙劣的營救宣告了直覺的困境,這直接導致他最終身負一個化名無聲無息的死去。

觀眾的復活

螢幕上的諸人之死換來的是觀眾的復活,因為所有的困境都必須等待觀眾解圍。梅爾維爾從沒有像《影子部隊》一樣,在片中給觀眾留下如此多的十字路口來進行抉擇。從處決叛徒唐納特,到傑彼耶的第一次奔跑;從弗朗索瓦運送發報機,到大家商討營救菲利克斯;從弗朗索瓦的投案到討論馬蒂爾德的命運,電影子乎每一個情節的進展都是通過「選擇」來完成的,梅爾維爾給觀眾留下了足夠多的時間、足夠長的鏡頭和他一起思考如何做出決定。這不再是他招牌式的沉默寡言,而是充滿著糾結與矛盾的時間留白。這就會想起梅爾維爾與其他「新浪潮」導演的不同,僅從對觀眾的態度而言,大多數「新浪潮」導演使用電影技巧是為了創作一部「作者電影」,並不過多考慮觀眾的感受,但梅爾維爾這次很不一樣,在他的螢幕之下,試圖吮吸視覺鴉片的觀眾們被從幻夢中復活了。他們和導演一起思考,和角色一起感受戰爭時期極端的非人狀態,一起試圖通過選擇「to be or not to be」來介入道德困境。

所以,一個認真的觀眾肯定不會只看到抵抗組織成員的冷血、軟弱、背叛;更不會認為導演否定抵抗運動的價值。儘管主角們走向死亡的道路各自不同,也分別被賦予了不同的意義,但這些死亡最終指向同一個背景,那就是抵抗運動這一特殊的政治情境。抵抗運動既是赤裸裸的革命,又是一場不對稱的戰爭,其烈度和強度導致身處其中的人必須被異化,直面他人的死亡與自己的死亡,選擇處死別人以及等死。梅爾維爾在處理幾個人物之死的問題上,超越了抵抗運動作為歷史事件的悲劇,提出了更為深刻的道德和哲學問題。答案就是:儘管他們向死的方式都不同,但他們都是向死而生,都是通過走向死亡來實現自己生存的意義。只有死亡才能突破所有的困境,才能映射一個令人恐懼的時代。所以,電影僅僅描述了生與死的抉擇,就勾勒了一出永恆的悲劇。梅爾維爾曾在一次訪談中說:「所謂悲劇就像你身處一個死亡隨時到來的黑幫世界或是戰爭般的非常時期,而《影子部隊》的角色正是這樣的悲劇人物,從一開始你就應該明白。」

或許正如中國觀眾對反映抗日戰爭尤其是南京大屠殺的電影格外挑剔不容易買帳,《影子部隊》在1969年的法國也並不賣座。眾人熟知本片是因其在2006年的美國大受好評,甚至獲獎無數。其實早在1990年代,法國本土就已經在對梅爾維爾的紀念中重新發現了本片,由法國Studio Canal公司進行了修復,各國的文藝青年也早就對此片樂道不已。我認為,在梅爾維爾的諸多作品中,《影子部隊》主題最為深刻,影像風格也最為成熟,我們根本無法單純的用諸如「黑色電影」「典型的梅式風格」等來貼標籤。當然,本片另外吸引人的地方在於演員的選用。尤其是傑彼耶的扮演者里諾•文圖拉和飾演聖呂克的保羅•莫里斯皆為我鍾愛。文圖拉數次出演梅爾維爾的影片,無論正邪皆有魅力,而莫里斯那種令人過目不忘的表情,深邃、智慧,令他舉手投足就彷彿在世哲人。當然,這二位並非首次合作,早在《第二口氣》中他們就展示了精彩的對手戲,而這次他們同屬《影子部隊》,並一起直面死亡。相信我,儘管影片中他們在倫敦一起觀看了《亂世佳人》,但他們之間絕對是純粹的革命友誼。

刊於《看電影》2011年第13期「經典禮拜」欄,此為原稿。

評論