2012-10-31 01:31:38

上帝設了一個局

************這篇影評可能有雷************

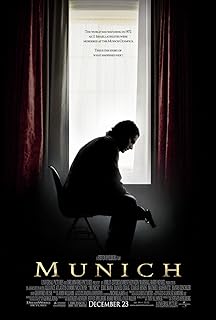

美領館的小放映廳裡,三個小時的電影結束,坐在我前排的那姑娘一個勁兒說:「為什麼呀,為什麼這麼拍,是什麼意思」…我卻暗自想到,到底是史匹柏,把一個我自以為還算熟悉的主題拍成這樣,跟我想要的不一樣,但也正因為不一樣,才可謂是史匹柏的風格。

慕尼黑,1972年,奧運村的凌晨,寂靜突然被打破,9名以色列運動員(另外兩名已經被打死,所以其實是11名)被穆斯林激進組織「黑色九月」綁架,聯龐德國警方解救不力,綁匪死了幾個,而9名運動員則全部遇難,以色列國上下,全世界猶太人一片哀鴻。時任以色列總理的梅厄夫人堪稱第一代鐵娘子,聲稱「絕不與恐怖份子妥協」,「以眼還眼,以牙還牙」,像洲際追捕納粹遺寇艾希曼一樣,要讓世界聽見猶太人的聲音,但左有蘇聯KGB,又有美國CIA,兩者都與「黑色九月」有瓜葛,為要避嫌,於是啟動了摩薩德隱藏的線外特工小組,告誡他們不可牽涉無辜,不可去阿拉伯國家,不可暴露與以色列有任何關係,暗殺行動開始——到此,與我期待的情節一模一樣。

然而特工小組的主角,男一號殺手不是機器人,不是殺人狂,他有家有愛有即將出世的孩子,更有會思考的頭腦。接受任務時,他雖然稍有猶豫,但猶太人的身份認同,等待了兩千年,重新擁有國家,就決不能再流離失所,保護族人,保衛自己的家園,是每個猶太人的使命,但是,他更是現代人、自由人,有權利自由選擇自己的生活。

暗殺如計劃進行著,場景卻不是我想像中的,不是三角洲部隊那樣的神勇,不是詹姆士 Bond那樣來無影去無蹤地耍帥,而是,滿眼的血腥恐怖——雖然他們曾竭盡全力不想傷及無辜,但酒店炸彈爆炸的威力足以摧毀一層樓,新婚夫婦血流滿面;無間道中,情報被層層轉賣難以分清是敵是友,同事也損失了三個…男主角開始徬徨:消滅了一個恐怖份子,替代的卻是更強硬的敵人,無休無止,以眼還眼、以牙還牙真的對嗎?但慕尼黑慘案的景像又不停在他腦海中回放,猶太人不能失去家園,於是他噩夢連連,最後,如影片開場時小組成員開會調侃說的一樣,他不敢再睡在床上,只能躲到衣櫥里去了。。。他該何去何從?史匹柏在片中給出了他的答案:選擇退出,帶著家人移民美國,過上普通人的日子,在平淡中慢慢修復心靈的創傷。影片最後一個鏡頭,男主角和前來勸說他回歸以色列的摩薩德高管在曼哈頓的高樓背景前分道揚鑣,以色列的歸以色列,普通人的歸普通人。

故事似乎到此就結束了,這就我說的史匹柏的風格:戰爭不是談戀愛,殺人不是過家家,所以如《辛德勒的名單》,如最近的《戰馬》,都充滿了人性的思考,強烈的反戰情節和人道主義情懷。

只是我以為猶太人的故事並沒有也不可能到此就結束。我在想,紐約分手後不久,到了1973年10月,第四次中東戰爭,也就是「贖罪日戰爭」爆發,以色列因為大意,也可能因為像男主角這樣思考人生的人多了,戰況沒有再現「六日戰爭」的奇蹟,損失慘重(按照人口比例而言,以色列在三週內便承受了美國十年越戰的傷亡比例),看見這樣的情況,男主角會想些什麼呢?他還能繼續遠離以色列嗎?

熟悉我部落格的朋友知道,我是錫安主義的同情者、支持者。猶太人是如此特別的民族,無論走到哪裡,特殊的信仰、長相和生活習慣都讓他們與眾不同(似乎中國地區除外),不能說他們都是良善之輩,按照《舊約》的記載,從前猶太人犯了很多罪,大概也因此,歐洲反猶情緒歷史淵源深厚,到二戰時達到頂峰,戰後,逃亡到伊斯蘭地區的老歐洲把反猶思想一併傳染給了中東地區。從1948年第一次中東戰爭開始,到慕尼黑事件和贖罪日戰爭的70年代,算是又達到了一個頂峰。為什麼離散千年後還要回歸?為什麼他們必須有一個國家?為什麼領土問題對他們來說便是生死問題?為什麼他們的軍隊那麼善戰?於我而言,每多一分了解猶太曆史,便多一分感嘆。而站在另一面的巴勒斯坦及周邊阿拉伯國家,不能說不同情,只是同樣的,每多一分了解,便多一分唏噓。

中東問題,似乎是個死結,要如何解決?如猶太人曾經追問的,大屠殺時上帝在哪兒?如美國人追問的,「911」時,上帝在哪兒?而面對中東問題,我想說,上帝啊,你為何製造了如此的難題給人類?

然而如果再回頭看看,這不就是人類的成長史嗎?從野蠻到文明,從嗜血好戰到人道主義,你以為是人自己變得越來越好了,但哪一件事不是上帝引領著人類成長呢?所以像我以前寫過的,除非人類能夠解決自身的痼疾,否則民族問題都是無解。民族習俗,宗教信仰,生存危機,經濟利益,生活習慣,乃至個人喜好,都是這條問題鏈上的不可控因素,倘若再沒有一個相對成熟穩定的社會民眾機制,問題會加倍複雜。反之,心智成熟穩定的社會民眾基礎,會更有利於弱化各種矛盾。單就此來看,一個基本心智成熟,尊重個人選擇的社會顯然更容易解決民族問題。

所以,類似與史匹柏乃至娜塔莉波特曼這樣的新一代猶太族群,當John Galliano對猶太人出言不遜時,他們會集體抗議讓他丟了工作,當面對自己的族群不太光彩的歷史,他們會理性地思考,一定程度上,他們這些生活在西方的「左派」可以看作猶太國的反對派,以色列不僅有周邊國家的反對派,有自己民族的反對派,有反對派的國家才算得上健康,然後,逐漸理性地解決自身的問題——上帝就是這樣設定了一個無比高明的局,引領著以色列以及人類的成長。