電影訊息

電影評論更多影評

2012-11-23 07:15:41

《日落號列車》:宛如死亡讚美詩

(芷寧寫於2012年11月2日)

一部影片充滿了獨幕劇般的戲劇風格,充盈著激烈思辨的對話與碰撞,全片卻只有兩個演員,角色連姓名都省去,只用與他們膚色相應的「白」和「黑」替代,彷彿代表著兩種截然不同的理念和態度,且全片只有一個場景,即一間簡陋狹小公寓的起居室,即便需要廁所入鏡,也只從敞著的門裡切出一角來,兩個主演主要圍繞著簡易的餐桌和沙發展開他們密集的戲份,然而,正是這樣一部視覺單一、考驗觀影耐力、缺乏花哨伎倆的電影令很多有心人看得入迷,並隨之思慮。

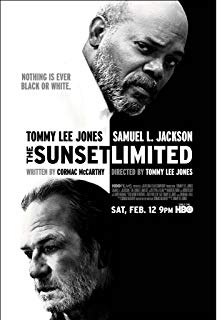

這部由湯米·李·瓊斯執導並擔任主角之一的《日落號列車(The Sunset Limited)》,脫胎自普利茲獎得主美國著名作家、劇作家考麥克·麥卡錫的同名小說及話劇劇本。影片的劇情一目瞭然,始於陋室,也終於陋室,從自殺未遂的白人被黑人救起即展開了龐大而深刻的辯論,內容關乎生與死、真實與虛無、信仰與無神論、宗教與欺罔、存在與消亡等等,全片幾乎沒有什麼情節,也沒有必要的敘事鋪墊,甚至沒有什麼情感戲,有的只是大段大段的哲學思辨,然而這些充滿哲思的對白意味深遠,在「黑」與「白」的言辭交鋒中,也呈現出了完整縝密的戲劇結構和肌理,若沒有思考到一定的深度和廣度,沒有豐饒的辭藻貼切表達,這部作品,不論小說、戲劇還是電影都將不存在。

將舞台劇以影版再現,做的出色的例子不算少數,近年來就有朗·霍華德執導的《福斯特對話尼克森》及波蘭斯基執導的《殺戮》博人青睞,而《殺戮》在格局上似乎和本片更相近,同樣是少場景多對話,同樣是理念與態度的對碰,只是本片在某些方面做的更單一,更孤絕,也更暗黑。就由兩個生活空間迥異、思維觀念相差甚遠的人支撐起一部影片而言,本片又令人想起07年由史蒂夫·布西密執導並擔綱男主的新版《密會》,當然就表演而言,不論湯米·李·瓊斯還是塞繆爾·傑克遜,都要勝過《密會》的另一主角西耶娜·米勒無數。就思辨的程度而言,本片雖不似同樣以場景簡單對話突出而著稱的《這個男人來自地球》那樣討論得亘古寬泛,卻也深邃入骨,自始至終都展示出一部成熟紮實作品的特質。

從出生的那一刻開始,人就是一路向著死亡而行的,關於生命的終點,人類更願意用美好的方式來認知並表達,於是自殺成為是人類社會普遍反對的行為和禁忌的話題。加繆說過:「真正嚴肅的哲學問題只有一個,自殺。」或許正因為不論如何也解決不了生命終結的困境,迴避並加以訓誡似乎成為不錯的招數。然而自從人類有了獨立思想以來,特別是那些敏感多思又不屑於迴避的人,往往在思考的終端會將死亡看做是永恆的存在,對他們而言,自殺是一種嚮往,是擺脫終極糾結的積極行為。自殺了的女詩人西爾維婭·普拉斯這樣說過;「死去是一種藝術,和其他事情一樣,我尤善此道」。死於心臟病的菲茨傑拉德說:「毋庸置疑,所有生命都是一個毀滅的過程。」於是以這種觀點論,影片《處女自殺》中的五位少女便有了先知先覺的敏銳和勇氣。

生命是一個怎樣的過程,不同閱歷不同感受值的人所領悟的都不同,加繆還說過:「判斷生活是否值得經歷,這本身就是在回答哲學的根本問題。」每個人都有做這個判斷的權利,只是有時候,那些看似積極明朗的人,千萬別和將此類問題思索了千萬遍並最終得出消極答案的人辯論,因為辯論的結果,明朗的人不見得說得動抑鬱的人,末了還會被那股結合著稠密思慮的陰抑給影響了。就像本片片尾,即使苦口婆心的黑人有信仰者將自己以為正確的道理掏心挖肺地悉數拋出,以試圖喚醒對方心中的感同,但是身為無神論者的白人教授,這位讀過4000本書的人已經不是能被勸解的,他的思想體系已堅不可摧,他的理論哲思已深入血液,對他而言,黑人的說法已不具備任何觸動力,他暢快淋漓地訴說了對虛偽世界的厭惡,對虛無人生的厭棄,對所謂上帝的痛恨,對宗教的鄙夷以及對死亡的神往。當他最終打開房門離開時,黑人顯然已受其影響,臉上呈現出飄忽不定的神情,最終試圖解救的他人的人被拖入了陰暗地帶。

片名中的「日落號列車」從沒在片中出鏡,台詞中有過這樣的一句「當日落號列車以80英裡的時速駛來的時候……」,或許在考麥克·麥卡錫的心中,人生就像日落,人生的軌跡就好似日落號列車以一定的時速駛向黑暗和死亡,就這個意義而言,該片像是一部「死亡讚美詩」。

(雜誌約稿)

http://nicolew.blog.hexun.com/81427787_h.html

評論