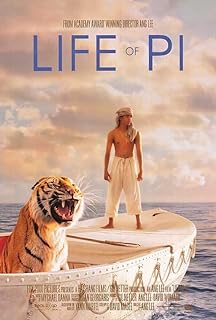

電影訊息

電影評論更多影評

2012-11-28 06:08:47

我為什麼相信第一個故事

【2013年8月補充版】

因為家裡新買的電視機有3D播放功能,所以藉機重溫了一下3D版的Life of Pi(科技真是造福人類啊哈哈哈!),不由得想起在網上跟人的論戰。去年,看完Life of Pi,管不住好辯的心性,跟人賭氣,寫了一篇長長的觀後感,致力於闡釋我為:什麼相信第一個故事。說得準確一些,應該是:在兩個故事都可為真的情況下,我為什麼相信第一個故事。

其實看完電影的時候,我並沒想過一定要在這兩個故事中做出一個選擇來。只是我特別不喜歡有的觀眾那副「你相信第一個故事?哈哈哈,你沒看懂吧!」的神情,所以主動投靠第一個故事的陣營。就算是這樣,下筆時也還是留了些餘地,並沒是否有決第二個故事為真的可能性。這個事情告一段落之後,卻愈發覺得,當我們為了哪個故事為真而爭得頭破血流的時候,李安就站在我們的身後,得意地笑著。

哼,與其作為一個觀眾被導演洗涮,不如跳出觀眾這個身份的侷限,想一想,如果我是導演,我會怎樣把觀眾吸引到我的電影裡來。這樣說也許會給人帶來一種錯覺,即觀眾不會去思考導演怎麼想。儘管文本脫離創作者之後被受眾闡釋了個五花八門,似乎跟作者已經沒什麼關係了,然而誰又能保證,那些執著地相信於某一種具體的闡釋的受眾,內心沒有為自己領悟到故事的主題、導演的意圖而感到頗有成就呢?

我並不執著於某一種具體的闡釋,但我卻也執著於窺探導演的意圖。因為曾經選修過電影語言課程,也曾親自參與過戲劇導演創作的過程,所以忍不住會從視聽語言的運用、人物及人物間關係的設定、故事情節的推動這三個具體的方面來揣測導演的意圖。而作為改編自小說的電影,將電影跟原著進行對照又有了另一番樂趣。所以在電影上映後的那個寒假,我將英文原版小說拿來讀了一遍。有人不以為然,認為不應該根據小說去評判電影優劣,應該將二者當作獨立的文本來評價。只不過對我來說,我將二者做對比並不是為了分出孰優孰劣,而是要從兩者在故事情節、人物關係的差異上,尋找出電影導演為這個故事賦予了什麼新的生命。電影導演最大的野心,也許就通過這種地層錯位般的方式,在某些新鮮暴露的截面上顯露出來。

所以小說跟電影到底有哪些不同呢?主要有以下這些:

1、被帶去看老虎吃羊,不是因為Pi拿肉去餵羊,而是父親想給兒子們上一課。而且這件事情發生在Pi皈依各種宗教之前。吃羊的老虎也不是Richard Parker。這件事情也並不像電影中的那樣,給Pi的生活籠罩了一層陰影。

(將事件發生的先後順序進行一定的調整,使Pi的心理變化更明顯一些,並參與到人物心理線連貫性的構建中來。我們暫且將理性與信仰進行簡單的二分,如果父親代表理性,Pi代表信仰,老虎吃羊一事發生在Pi信教之後而不是之前,那麼理想與信仰的衝突、父子之間的人物關係都會得到加強。)

2、原文中沒有You must be thirsty這句台詞。

(這是一句極具暗示性的台詞,讓觀眾產生聯想:Pi跟老虎是一體的。這個一體,可以是像徵意義上的同質性,也可以是指,船上沒有真的老虎,故事裡的老虎其實就是Pi。如果我是導演,為了讓我的觀眾浮想聯翩,積極參與到故事的闡釋中來,我一定不會放棄這麼有誘惑力的一句台詞。)

3、原文中沒有初戀女友這個角色。順帶的,也就沒有Pi詢問「蓮花為什麼藏在森林裡」這樣的台詞。

(我不確定初戀女友這個角色到底是出幹什麼樣的考慮。也許是讓電影裡的Pi對家鄉更加戀戀不捨,對於搬家這件事跟家人的衝突才更加明顯。當然也可以從象徵意義上進行想像。「蓮花藏在森林裡」這句台詞,無疑能跟島上的森林和蓮花狀的果實形成互文的效果。)

4、電影中沒有三大宗教的神職人員當著Pi一家爭執的橋段。

5、原文中沒有父親在印度教慶典上教育兒子「社會很複雜」的情節。

(父子關係在電影中是被強化了。)

6、原文中Pi的生物老師(無神論者)與引導Pi走向伊斯蘭教的人同名,叫Mr. Kumar。Pi表示也正是在這兩個人的影響下,他在加拿大念大學的時候同時修了動物學和宗教學。這兩個角色在電影中沒有出現。在Pi離開印度去加拿大的前一天,這兩人在動物園中相遇。

(一般來說,電影都會比小說更加「節省」人物,戲份少、相對不那麼重要的人物要嘛被刪掉,要嘛被合併成一體。也許李安刪掉這兩個角色只是為了「節省」人物。但不妨這麼考慮一下:如果電影的真正主題也是理性與信仰之間的關係,那麼刪掉這樣一個戲劇性的場景是不是有點可惜?)

7、原文中沒有父親和船員在船上的爭執,以及與佛教徒的對話。沒有法國廚子。

(法國廚子跟佛教徒提前出場,才能與第二個故事形成更加強烈的共振。不然之前隻字不提,後面講第二個故事突然說道船上倖存了個廚子什麼的,感覺力道不夠,戳不透觀眾心中那個決定相信與否的穴道。但我覺得,這個橋段也使得父親的形象更加立體。這個父親被人蔑視的橋段連同著後面父親親自給動物餵藥——這種事情以前都不需要他親自做的——使得父親過去那絕對的權威在Pi的眼中有些動搖,但這種動搖實際上卻拉進了父子之間的距離。就像在船上遭遇暴風雨的時候,老虎那渺小的身影將自己的權威完全摧毀,Pi才能以一種帶有憐憫的心懷去接納表面可怕的老虎。)

8、小說中,老虎與鬣狗共存了一段時間之後才把它殺死的。

(電影中老虎在關鍵時刻才衝出來的!無論老虎是像徵意義的Pi還是真實的Pi,電影把老虎的出現安排在Pi的人物心理線一個轉折的節點上。)

9、小說中,Pi在漂流的途中偶爾還幻想家人還活著並且已經獲救了。電影裡面,Pi在親眼看到船沉入海底的時候就確定家人遇難,比起小說裡的Pi而言少了一種精神支柱。

(這個我也不確定……是為了使他顯得更苦難麼Pi對著沉船痛哭大喊「I』m sorry」,是因為他覺得自己詛咒了自己的家人——別忘了他在甲板上大喊「More rain!」。在某些人眼中喚醒心靈麻木的自然神蹟,也許正殘酷地奪走了另一些人的生命。這是不是在說,信仰的觸發機制跟理性的需求是矛盾的呢。)

10、小說里pi在船上記的日記沒有丟失。

(李安導演太壞了,這樣使得第一個故事缺少了一樣關鍵的物證啊,使人們更有理由去懷疑其真實性了。)

11、小說中,Pi在海上遇到了另一艘救生艇和另一個人,那個人試圖吃掉Pi,結果被Richard Parker吃掉了。

(偷個懶,忽略掉。)

12、小說中,Pi在島上住了很久。他在果實里發現了32顆牙齒,剛好是人的一副牙齒。酸性物質是海藻分泌出來的,Pi用身體觸碰之後得出了結論。小說中的樹和遍佈島嶼的海藻是連為一體的,所以聽上去比電影裡看到的更不符合自然規律。

(雖然李安導演抹掉了一些有利於第一個故事的證據,但他也不會讓太不可思議的東西出現在自己的電影裡,這樣會破壞兩個故事在真實的可能性上的平衡。如果其中一個故事顯得太假,那就完成達不到引起廣泛討論的效果嘛,又如何引人回味呢。)

13、小說中親自做了香蕉實驗。

(腹黑的李安導演會讓這個證明出現在電影中嗎?呵呵……)

P.S. 電影中Pi手中的書也很有意思:小時候看的有關生物的書,長大後看陀思妥耶夫斯基的《白夜》、《一個荒唐人的夢》、《地下室手記》,再到加繆的《局外人》。導演是在暗示什麼呢?

小說跟電影的差異是巨大的。總的來說,個人認為小說里要討論的重點是如何處理協調理性與信仰,如何面對自然和世界,特別是那些看上去完全不可能的「奇蹟」。電影並沒有拋棄這個主題,但是對其有削弱。導演在電影中有意加強的父子關係、人虎關係,卻在既有的故事框架之下打開了主題闡釋的另一個維度。它體現出在環境的外壓下,一個人如何從不諳世事的天真少年,磨練出一副強硬的姿態與不那麼光明的世界對抗,而那副強硬的外表,先是讓你心生畏懼產生距離感(Pi同父親,Pi同老虎),接著你自己也不得不披上那副外表(老虎從帆布下衝出來,也從Pi的心裡衝撞出來),而只有當你自己親自看到,那副強硬的外表下仍有畏懼和無奈(船上受氣的父親,暴風雨中的老虎),你才能與它達成真正的和解。英雄有淚,這才是真正令人唏噓的地方。就這樣,電影從小說中稍顯雜亂的漂流碎片中理出了一條更加清晰的故事線和心理線,強調了Pi和Richard漂流過程中主導地位的替換、力量強弱的更替,並傳達出了小說中沒有的悲憫情懷。在我看來,這是這部電影最棒的一個構思。

其實「審父」本身就是李安的電影中一貫的主題。「父親三部曲」——《推手》、《飲食男女》、《喜宴》以父親為主要人物,在父輩與子輩之間的代際差異中重新審視與父親為代表的傳統與權威。《臥虎藏龍》之中,玉嬌龍的個體經驗已經衝破了玉面狐狸所代表的父輩的經驗範圍(這個問題具象化為武功境界上的超越),叛逆不羈,而痛斥李慕白等江湖權威為虛偽之流(想一想新文化運動如何痛斥傳統文化的虛偽吧!),則是對傳統和權威的反叛。《斷背山》當中,歐尼斯的父親帶著兩個兒子去看被殘殺的同性戀者的屍體,父親的教育始終作為一個陰影凌駕在歐尼斯自己的同性戀體驗之上。《色•戒》裡面父親更是一個缺失的存在,王佳芝的父親拒絕將自己的女兒接到英國一起生活,二人唯一的聯繫(書信)最後也是被無情地斬斷了。過去這些作品,強調得更多的似乎是父輩與子輩、權威與受支配者的對立。終於,在《少年派的奇幻漂流》之中,子輩終於自己體驗了什麼是冰冷而讓人生畏的、父輩的權威,完成了一次身份的轉換。

回到兩個故事之爭,有不少人以「人性本來就有陰暗處」、「社會本應該是黑暗的」而選擇相信殘酷的第二個故事,將第二個故事導入了「人性」這個闡釋維度。我倒是覺得,如果以第一個故事為基準,那麼第二個故事更像是以「理性」為準則,對第一個故事進行的歸化。日本調查員正是以「理性」為準則,而不是以「人性」為準則,來質疑第一個故事的真實性。

在網上那場熱烈的討論之後,冷靜下來的我再也說不出有什麼必要以理性的方式在兩個故事中分出個真假,畢竟人家問你的是你更喜歡哪個故事啊。也許這部小說,或者這部電影的某些部份,本身就是對於理性的嘲諷。然而如果沒有大家這麼熱烈的討論孰真孰假,恐怕李安導演也會因為自己邪惡的小心思落空了而感到寂寞吧。

2013.08.27

——————————————分割線—————————————

「You decide. This story is yours.」

——《少年派的奇幻漂流》

看完第一遍,走在從電影院回學校的路上,朋友說,這個電影的牛逼之處在於第二個故事才是真實的,跟老虎一起漂流的故事是假的。Pi依靠著幻想出來的這隻老虎,也就是內心深處的另一個自己,頑強地活了下來。

這個解釋當時使我感到了一絲震撼,因為觀影時我並不相信第二個故事是真的,朋友的這種解釋讓我覺得很驚奇。回宿舍瀏覽了一下豆瓣網上的影評,發現點擊量較高的影評都不約而同地將第二個故事視為真實的,原因不盡相同,卻也是大同小異。

面對相信第二個故事的觀眾們的各種闡釋,我覺得相當精彩,因為它們與我自己的闡釋相異,卻又是顯得那麼合理。這不是說我的闡釋就不合理,何況宿舍里對面床的同學也相信第一個故事是真的,我不覺得自己有多理虧。

雖然朋友試圖說服我,我卻執拗地相信著第一個故事。我不相信第二個故事,但我相信,相信第二個故事也是一種不錯的選擇。已經有那麼多人闡釋了第二個故事為真的原因,我也該說說為什麼我相信第一個故事了。

在Pi講述的第一個故事中,他是船上唯一倖存的人類。在救生艇上出現過的斑馬、鬣狗、猩猩相繼死去,只剩老虎和他一起漂流,最終回到大陸。而在第二個故事中,這些動物根本就沒有出現過,爬上救生艇的是廚子、水手、母親和Pi,廚子殺了水手和母親,Pi殺了廚子並吃掉了他,最終一個人回到大陸。

當Pi問作家喜歡哪一個故事的時候,觀眾心中其實已經預先設定了兩個故事只有一個是真實存在過的。觀眾隨同作家一道,必須做出自己唯一的判斷。當觀眾爭論哪個故事是唯一真相的時候,無意間排除了第三種可能,即兩個故事都為假——就算在電影本身這個虛擬的主觀世界之中,Pi的兩個故事都找不到任何證據。

在我看來,兩個故事都可能是真實的,甚至都可能是假的。觀眾選擇相信其中某一個故事,在影片當中尋找各種細枝末節的證據,為文本建構起內在的一致性、連貫性、合理性,並建立起一套屬於自己的闡釋。然而,誰說文本就一定是完全連貫的、一致的呢?就如同我們現實的經驗世界,看似充滿規律和秩序,卻也總是充滿了各種矛盾之處和超驗的疑問。無論是電影文本還是經驗世界這個廣義的文本,人類的認知方式需要我們建構出文本的內在一致性,建立起具有說服力的闡釋。

自20世紀60年代的那場「文化大戰」以來,不少學者,米歇爾•福柯到羅蘭•巴特,雷蒙•威廉斯到愛德華•薩義德、蘇珊•桑塔格,不斷向從文化權力壟斷者發起挑戰。在這樣的背景之下,多元化的闡釋取代了單一的權威的闡釋,成為常態。儘管之後有學者提出闡釋應該是有邊界的,比如安貝托•艾柯(Umberto Eco)認為存在「過度解讀」,並且文本的作者有權力指出哪些闡釋是荒謬的;但喬納森•卡勒(Jonathan Culler)則認為艾柯所謂的「過度闡釋」實際上是「不足闡釋」,產生的原因不在於過度,而在於沒有對文本進行足夠的分析,喬納森認為所謂的「過度闡釋」也自有其存在的意義,它對於我們思考文本、符號的運行機制會有所幫助。

私以為,所謂的「過度闡釋」或者「不足闡釋」,實際上是在解讀的過程中沒有成功地建立起文本連貫性、內在一致性,使得闡釋不具有說服力。我不太喜歡「過度闡釋」這個術語,因為我固執地認為「過度」二字具有剝奪他人闡釋權力的專制色彩。我更喜歡「不足闡釋」這個說法,相對於「過度」二字為闡釋設立的排他性邊界,「不足」二字則體現出在追求具有說服性的闡釋的過程中仍有開放空間,就像喬納森•卡勒認為的那樣,我們總是可以就文本所「未曾」說出來的東西提出許多有趣的問題。

豆瓣上那些相信第二個故事的觀眾們,基於對電影細緻入微的考量,在相互交流相互補充的過程中,已經進行了一番非常精彩的闡釋,並且非常具有說服力。然而我相信這並不是唯一的闡釋,因為還有許許多多的觀眾跟我一樣,相信第一個故事。下面我要對電影進行自己的闡釋,說明我為什麼相信第一個故事。我的理由也許並不與其他相信第一個故事的觀眾相同,而且並不像許多相信第二個故事的觀眾所以為的那樣,是因為相信上帝,或是因為沒「看懂」電影。

【老虎的隱喻】

有觀眾闡釋了影片中老虎的隱喻,我很能理解這種解讀帶來的愉悅感和成就感,但我不能理解為什麼他們證明第二個故事為真的時候會把這種隱喻當成證據。從他們的言辭中我揣測到的是,他們過於草率地認為要是老虎真的存在,就無法再作為文本的隱喻了。在我看來,第一個故事是真是假,並不影響老虎的隱喻意義。所以,電影中都有哪些蛛絲馬跡呢?

1、You must be thirsty.

因為一個失誤,在動物園的文件上,老虎的名字與獵人被對換了,其實老虎原本的名字是「口渴」(Thirsty),獵人的名字才是「理察•帕克」。

童年時期的Pi和哥哥打賭,去教堂里偷水喝。神職人員發現了他,為他倒了一杯水,並說:「You must be thirsty. 」這個句子的常規理解是「你一定很口渴」,當然也可以從隱喻的角度去理解它,那麼Pi就是Thirsty,就是那隻老虎。

我翻閱了英語原著,發現書里並沒有偷水的情節和這一句話,看來是李安自己精心安排的了。

2、望向深海的主觀鏡頭

繁星當空的夜裡,疲憊的Pi看著望向大海的老虎,問它看見了什麼。緊接著,鏡頭給了老虎一個正面特寫,接著便是一個老虎視角的主觀鏡頭:魚類、沉入深海的動物、宗教符號、母親的形象、沉船,這分明就是Pi自己的視角。主觀鏡頭之後的反打鏡頭,正是Pi的正臉。

說Pi就是老虎其實也並不完全準確,老虎反映的只是Pi的一個側面,對應比較流行的表達方式,則可以說老虎是Pi心中的另一個自己。Pi與老虎的漂流,精彩之處不僅僅在於Pi如何與老虎鬥智鬥勇、盤桓周旋;整個漂流過程中,Pi與老虎的力量對比、關係地位的變化,體現的是Pi認識自己、認同自己的過程。

在印度教的儀式上,父親告訴Pi,不要被眼前的景像迷惑,社會是很複雜的。後來,父親用一頭山羊的犧牲來教育兒子,老虎是殘忍的、野性的、可怕的,象徵原始的慾望與恐懼。社會由人組成,人性的複雜助推社會的複雜,老虎象徵的是人性殘酷的那一面,這讓單純的Pi難以接受並感到害怕。這時的Pi並沒有意識到,純潔的人性與殘酷的人性是一體兩面的。在Pi的童年經歷中,教堂偷水這個情節體現的是「慾望」,這時,「老虎」出現了,神職人員看到了「Thirsty」。

人性殘忍的一面並不總是出現。雖然老虎僅次於斑馬第二個登船,卻長時間隱匿於帆布之下。直到鬣狗咬死了斑馬又咬死了猩猩,老虎一個箭步衝出來,幹掉了鬣狗。正如Pi回憶時所說,是鬣狗激發了他內心的邪惡。(這讓我不禁想起大眾輿論在藥家鑫判刑過程中起到的推波助瀾的作用,難道我們比藥家鑫更純潔,更正義嗎?)當然,老虎也會在Pi拿著削尖了的木棍利誘與恐嚇它時躲進帆布下面,人的理性正要努力佔據主導地位;當有輪船從海面上經過,Pi激動地發射了信號彈,老虎呢?則竄進了帆布下面。生還的希望意味著,Pi將要重回人間,生活將恢復到常態;非常態狀態下激發出來的殘酷人性,又將暫時地隱匿。

Pi對於老虎,對於另一個自己,對於慾望與恐懼、殘酷的人性,態度並不是一以貫之的。剛開始,Pi心中始終存著被老虎吞噬掉的恐懼,在與老虎相處的過程中顯得十分被動。漸漸的,Pi開始掌握一些主動權,試著面對它,馴服它,但態度仍是敵對的,一有機會就是想驅除它,消滅它;當老虎泡在海里抓著船舷時,Pi甚至差點取了它的性命。

漂流的高潮在於第二次暴風雨之時,Pi和老虎的地位發生完全的逆轉。當Pi面對神蹟,信仰壓倒恐懼,沉浸在對主的讚美之時,老虎的求生本能卻讓它抱頭鼠竄。瘦骨嶙峋的Pi顯示出如此強大的精神世界,在一個仰視的正面鏡頭中,他俯視老虎的神情顯得那麼悲憫;兇殘的老虎在那一刻顯得如此弱小。

這種悲憫和超脫化解了Pi對老虎的敵意,他才能如此坦然又毫不畏懼地面對它,接受它。二者和平共處,直到漂流結束。不知道這時的Pi還記不記得他小時候問的那個關於耶穌的問題:「為什麼無辜的神之子要代凡人受罪呢?」我們也可以問問,性靈純潔的Pi(Pi的一部份)為什麼要跟老虎一起受罪呢?我恐怕我得出了一個在宗教信仰者看來也許會瀆神的答案:因為完美的神之子,是殘缺的人在精神世界上的建構,純潔與罪惡其實是一體的;神愛我們,並讓神之子分擔我們的罪惡,正是讓我們看到了完整的自己。

看完影片,我想起我父母總是對我說的那句話:「社會比你想的要複雜。」Pi的父親不正是這樣教育Pi的嗎?然而跟我的父母一樣,Pi的父親並不因為社會複雜就讓Pi學得更有心機,恰恰相反,他希望Pi仍能夠保持內心的純淨,這就是為什麼他給Pi取名叫「便辛」,跟干叔叔(媽媽紀)口中所說那個世界上最乾淨的法國游泳池同名。

Pi在回憶的時候說,父親的教育是正確的,因為Pi已經認識到了人性的複雜。然而Pi相信通過老虎的眼睛,他看到的不僅僅是人自己的倒影。父親沒有看到而Pi看到的是,面對人性的複雜之時,人類還可以選擇的一種包容的、超脫的胸懷,「拿起」之後,我們還可以選擇「放下」。

因為「放不下」,Pi記得跟初戀女友最後一天相處的所有情形,唯獨不記得告別的樣子。因為學會了「放下」,Pi才會 從容地說:「最遺憾的是,我們來不及好好告別。」

【故事的真假】

當Pi講出第二個故事的時候,不少觀眾都動搖了,在他們心中,第一個故事被導演無情地推翻了。為了說明第二個故事為真,觀眾們也找到了不少「證據」。比如:

1、影片中曾有交代,印度教中的毗濕奴,在無邊無際的海洋中漂浮,世界萬物存在於它的夢境之中。而Pi在海上遇到的孤島,其輪廓看上去就像是躺著的毗濕奴。這意味著第一個故事其實是Pi的夢境,或者說是幻想出來的,因而是假的。

2、日本人認為第一個故事中存在著兩個漏洞:香蕉無法在水中浮起來;孤島上不可能存在大量貓鼬(狐獴)。另外,正如Pi自己所說的那樣,島上的植物在知識類書籍上查找不到。

3、我的朋友認為,從Pi講述第二個故事時的精神狀態來看,第二個故事是真的。

4、有個網友發現「You must be Thirsty」的暗喻,認為Pi就是老虎,所以老虎不存在,第一個故事是假的。這是我最不能接受的一個理由,原因在上文已經說明。

在我看來,這些細節並不是「鐵證如山」。

1、其實當我看到孤島輪廓這個鏡頭時,我的第一反應是,這一定是個臥佛。我曾經去過樂山,在江中船上遠眺大佛所在的那一條山脈,看上去就像一個躺在水上的佛。為了建構文本的連貫性和一致性,看作毗濕奴也許更合適。所以孤島跟躺著的毗濕奴相似,看作巧合也是合理的。我相信,就算是巧合,也是被李安精心賦予了互文性的巧合。

2、在我看來,「香蕉不會浮」只是故事固有的不確定性的一部份;如果說這條鐵律足以推翻第一個故事,以同樣的思路來看,第二個故事也會被推翻,因為母親也是乘著香蕉來到救生艇上的。

雖然日本人說香蕉不會浮,我卻在想,日本人有沒有考慮到淡水跟海水密度不一樣的情況,有沒有考慮過水的靜止與攪動狀態其實是一組變量,以及香蕉的種類、形態等因素。當然,《瀟湘晨報》的記者搶在大家前面,做了實驗,證明最常見的那種香蕉可以在水中浮起來,而且還可以放點東西。(http://news.rednet.cn/c/2012/11/26/2826634.htm)

就算不做香蕉實驗,香蕉的問題,以及孤島上可不可能出現大量貓鼬(狐獴)的問題,並不能理所當然地證明第二個故事為真(我需要重申的是我認為兩個故事都無法證實,只能選擇相信與否):這兩個問題過不了哲學家休謨的「溫和懷疑論」這一關。我們認為香蕉不會浮,認為孤島上不可能出現大量貓鼬,因為我們自己有一套自然科學的因果觀念,因果關係觀念是從經驗中得來的,而經驗不過是一個歸納推理。

但是關於事實的知識是建立在經驗之上的,經驗歸根到底是或然的,例如「太陽明天將不出來」與「太陽明天將要出來」都是可能的。另外,當我們經常性地經驗到事件A之後總有事件B相隨時,這就使我們對事件A的經驗與事件B 的經驗之間產生了某種習慣性的聯想,這就是所謂「必然聯繫」的來源,「習慣」是因果觀念的基礎。然而,我們有什麼理由說:「每一個有開始的存在的東西也都有一個原因」這件事是必然的呢?我們為什麼斷言,那樣一些特定原因必然要有那樣一些的特定結果呢?

休謨得出的結論是:「根據經驗來的一切推論都是習慣的結果而不是理性的結果。」香蕉問題和貓鼬問題背後看似是一種理性,然而這個結論我們卻無法下得如此絕對。(我需要重申的是我認為兩個故事都無法證實,只能選擇相信與否)

3、為什麼講述第二個故事的時候是那樣的一個精神狀態?朋友認為因為第二個故事是真實的,我自己卻有另外一種解釋。我一直以為,Pi要講第二個故事,是因為他知道就算他再固執地堅持下去,日本人也不會認為第一個故事是真的。在漂流的過程中Pi學會了放下、包容,或者說是一種妥協;講第二個故事,可能就是一種妥協。第二個故事中把動物替換成人,也可以看作是把獸性投射到人性上來。就算Pi早已從第一個故事的經歷中悟出了道理,但把這個關於人性的隱喻真正以人為主角來表達的時候,我相信悲憫的情懷仍會讓他為人性的問題感到難過,甚至可能流下眼淚;抑或者他對日本人講述第二個故事的時候,才真正從第一個故事中悟出道理來,這樣一來,他的神情里包含的就不僅僅是悲憫和難過,甚至是剛發現隱喻意義的一種新鮮的驚訝。

如果非要說一個故事為真,一個故事為假,那麼哪個故事為真的可能性更大呢?通過上面的分析,看上去其實是半斤八兩。但問題並沒有結束:我想問的是,先講真話再講假話,與先講假話再講真話,哪個更容易呢?在我看來,當我精心編織了一個謊言的時候,我已經背負起了別人尋求真相時對我造成的精神壓力,當我自己都特別相信自己的這個假話時,我不太可能再去講真話;而當我講了真話卻沒人相信時,講假話所承受的精神負擔比起編織假話隱瞞真相要小得多。

我還想要說明的是,選擇相信哪個故事,其實並不跟信仰必然掛鉤。這裡頭並不僅僅是世界觀、價值觀的問題,也是審美習慣、愉悅感(Pleasure)、發現隱秘事物和隱含意義的成就感的問題。有觀眾認為,選擇相信第一個故事的人內心單純、有信仰,甚至可能把世界想得太簡單;他們認為社會是複雜的,所以自己就該選擇相信第二個故事。對我而言,我也相信社會是複雜的,我也不是一個有信仰的人,但我仍然選擇相信第一個故事,因為社會再複雜,現實再黑暗,並不會妨礙個體看到神蹟、看到光明的可能。另外,有觀眾認為如果第一個故事是真的,那麼電影就僅僅是一個簡單的漂流故事,毫無新意,無法獲取那種推翻既有認知、發現隱藏事實的愉悅感。我並不如此認為,因為在我的闡釋之中,藉助大家對第二個故事的證實,我反推出了第一個故事真實的可能性,這也是一種推翻既有認知、發現隱藏事實的文本解讀的愉悅感。

看完電影之後我翻看了小說原著,發現了一個有意思的現象。在小說或者電影當中,對於日本調查員來說,質疑第一個故事,重點在於第一個故事看上去沒有科學道理;而對於中國的電影觀眾來說,選擇相信第二個故事,重點在於相信社會黑暗面。前者是一個否定式的推斷,後者是一個肯定式的推斷。於是,哪個故事為真的問題,成功地由一個自然命題轉換為了社會命題。小說中雙方爭論的重點,在於如何看待自然、看待宇宙,是否相信不可能為真的「奇蹟」,似乎是一個典型的西方論題;而電影削弱了這一層爭論,為中國觀眾的社會觀大討論騰出空間,這是一個典型的中國論題。有文化研究學者說李安成功地用外國的元素講了一個中國的故事,我想也許就是從這些方面體現出來的。

【其他的闡釋】

有觀眾指出pi問女孩,為何她的舞蹈中,蓮花長在樹林裡。這一點跟食人島上包裹牙齒的那朵葉子形成了互文關係。蓮花在印度的宗教中代表什麼?大概至少包含純潔,智慧。一朵有著蓮花外形的葉子卻吞噬生命,有何寓意?雖然是提問,但很明顯者這位觀眾已經提出了一種闡釋的可能。

不過為什麼女孩笑而不語呢?有沒有可能,是因為森林和蓮花共同象徵女性的私處?對於性文化繁盛的印度來說,在舞蹈中表達性似乎並不是不可能的。

此外,有觀眾搜索資料,發現了另外一個故事。

1884夏海難,4名英國船員救生艇逃生,包括17歲的孤兒理察帕克。最初三天,遵照人類文明社會規則平均分配食物,第4天打海龜,此後8天無進食,帕克病。第19天,船長建議抓鬮定生死,一船員反對。次日,船長做祈禱,與另一船員合謀以袖珍小刀割帕克喉,三人分享,又支撐4天。

據船長日記:第24天正當我們吃早飯時(這句話多優雅),一艘船出現。回英格蘭,三人被逮捕審判。反對船員轉為污點證人,船長及合謀水手被指控謀殺。他們辯護稱,在必須殺死一人挽救三人生命的極端情況下,病人、孤兒帕克的犧牲是最合乎邏輯的決定。

這一案倒在哈佛的公開課討論,帕克之死成為功利主義最大化幸福原則的註腳。一種行為道德與否,是否僅僅取決於其導致的後果?一種行為公證與否,是否僅僅取決於關於其代價和受益的計算?道德是否就是以人類的名義,對個體生命和權利利益的計算?

【導演的意圖】

在關於兩個故事的討論之中,漸漸形成了對立的看法。比較明顯的一種對立是,相信第一個故事的部份觀眾認為相信第二個故事的觀眾對電影進行了過度解讀,而後者卻認為前者沒有「看懂」電影。雙方在態度上的共同點,在於都是自認為掌握了導演意圖的自信;不同點在於前者認為後者將自己的意圖強加於導演,而後者認為前者根本沒有領會到導演的意圖。

西方的文化批評在20世紀經歷了三次重大的理論轉折,從以作者的創作為理解作品根本依據的作者中心論,到以文本自身的語言結構為理解文學意義的根本依據的文本中心論,再到以讀者的閱讀、反應、創造性理解為文學意義生成的主要根源的讀者中心論。然而,似乎有一點是不變的,那就是讀者在享用文本的時候從來沒有放棄過對於作者意圖的揣測。

如果我的闡釋跟導演李安的意圖剛好契合,那是緣份;如果不契合,那也不是什麼大不了的事情。在羅蘭•巴特看來,任何文本都只不過是一個鋪天蓋地巨大意義網路上的一個扭結;它與四週的牽連千絲萬縷,無一定向。當文本被作者創造出來以後,它就已經脫離了作者,成為作者自己也無法駕馭的弗蘭肯斯坦。

不過我仍然忍不住會去看媒體對於李安的採訪,從他的隻言片語之後更多地了解他自己的意圖,這不是為了修正我的闡釋,或者是對其他任何人的闡釋設定邊界,而是為了了解更多的闡釋的可能。有一些言語,的確出乎了我的意料。

「他從來就有信仰,不是說他後來沒有信仰,而是說他後來被test(考驗)了。在考驗的過程中,受這樣的苦難,受這樣的試驗,他領悟到一件事情,信仰不是上教堂,不是有組織的宗教,信仰和宗教還有一個區分。他碰到的是老天爺,是一個抽象的東西。他從始到終都是有信仰的。」我沒想到,李安會用「老天爺」這樣一個中國式的信仰概念,來闡釋Pi的信仰問題。而我們這個國家,在不少人的刻板印象中,是沒有信仰的。

當我把這部電影同李安之前的電影聯繫起來,我看到的是,面對複雜的人性,這部電影所展現的「面對與放下」已經超越了李安在《臥虎藏龍》、《斷背山》、《色戒》里一直以來所表現的「壓抑與對抗」。《臥虎藏龍》裡頭,李慕白死了,玉嬌龍跳下懸崖;《斷背山》里傑剋死了,恩尼斯孤獨終老,始終承受著世俗的壓力;《色戒》裡頭,易先生下令槍斃了王佳芝。而在《少年Pi》這部電影中,經歷了大風大浪的Pi,回歸了生活的常態。無論Pi講述的哪個故事為真,這種從容和淡定都體現出了李安當下的氣度和智慧。

李安沒有在採訪中談到兩個故事的真實性問題,他的意圖難以揣測。在我看來,李安在電影中提供的線索,給人啟發卻又不過於絕對,以致於讓觀眾有足夠的自由去選擇自己所相信的故事,李安並沒有自私地把文本的闡釋權死拽在自己的手中。兩個故事都可以是真實的,也可以都是假的,這也可以說是李安的高明之處。因為無法證實,所以我們有了闡釋和信仰的自由。正如電影中Pi對作者說的那句話:

「You decide. This story is yours.」

2012年11月27日

評論