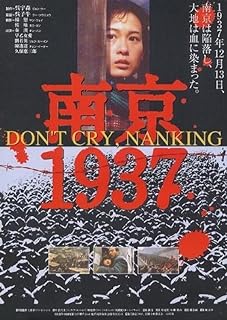

電影訊息

電影評論更多影評

2012-11-30 03:03:13

誰能保證南京大屠殺不會第二次發生!?

看電影很少流淚,因為看過的形形色色影片太多了。這部電影到最後,我實在忍不住哭了。

相比陸川的《南京!南京!》和張藝謀的《金陵十三釵》,這部電影更加貼近當時的真實情況。劉若英,秦漢這些人是主角,但又不像是主角,主角更像是南京城那些無辜的百姓生靈和那些沒有人性的日本士兵。這三部電影在揭露了那一段不堪回首的屠殺的同時,又都存在著缺陷——《南京!南京!》這部影片拍攝的角度就有問題,選取的是一個日本人的視野,陸川或許想表達的是南京大屠殺不止是給中國人帶來了災難,也給日本人帶來了痛苦,中國人死的是肉體,日本人死的是靈魂,但是拍來拍去,卻反而給日本人體現出了人性的一面。《金陵十三釵》,改編過後要比原著更好更合情理,但是我不是很喜歡裡面女孩子唱日本歌曲那一段,日本歌曲的旋律也不應該時時迴蕩在片中,固然這是一個好聽的旋律,但是畢竟是異國的、侵略者的價值觀。而這部《南京1937》,同樣地存在缺點,我不知道為什麼導演要在其中安排一個日本女人的角色,是為了反映日本人也有好人?但是一個中國男人,娶了一個日本女人,而之後這一家深陷恐怖之城南京,這畢竟是萬分之一,甚至是十萬分之一的機率,只是個體,不是典型,他們的遭遇不能代表南京城幾十萬人的遭遇,日本女人也不能代表所有的非日本軍人。

網上經常有人說,」日本人有好人,也有壞人「,」侵略中國的是日本軍人,又不是日本百姓「,」日本人上一代的罪行,憑什麼讓下一代承擔責任「。 我不得不說,這樣的觀點,均由日本雇用的水軍散佈,為了模糊中國人對日本人的仇恨,為了抹平這段歷史。當我還不知道這些時,我也時常對日本人採取一種寬容和饒恕的態度,當我知道即使是現在和平年代,日本人還雇用大批水軍在網上醜化中國,篡改歷史,我更加的痛恨日本人。

我覺得姜文對日本的評價很正確:

—— 「面對惡人,我們不能無端地報以善良。」

——「日本對中國的態度始終沒有變過,只是我們沒有深入地認識到這一層,所以才一會兒看著是一衣帶水的友好鄰邦,一會兒看著又是軍國主義的復活,這是我們需要反省的。」

——「在與日本人特別是日本年輕人的交往過程中我發現,日本右翼分子、反華勢力、否認戰爭罪行的大有人在,並不像我們常說的那樣是一小撮,只不過在那裡上躥下跳的是一小撮。」

—— 「另一個不好的傾向是∶我們有些文藝作品經常替日本人向中國人謝罪。 而事實上不肯謝罪的日本人是一大撮,我們為什麼總要用那一小撮謝罪的日本人來麻醉和滿足自己呢?」

——「我很反對那些偽人道主義的作品,就是非要體現出日本人也是爹生父母養的不可——要清楚,他們是日本的爹、日本的娘養的。」

對,日本人也是爹娘養的,但是你別忘了,那是日本的爹、日本的娘養的!!!

善良,就是中國人最大的優點和弱點。有時因為善良,會顯得有些懦弱,更助漲了侵略者囂張的氣焰。 想一想,如果回到1937年的南京,你就是生活在南京城的一名百姓,日本人會因為你的善良和慈悲而放你和家人一命嗎?或者,當時光飛速,若真的有一天,第二次南京大屠殺再次發生,就發生在你身上,日本人會因為你曾經在網路上為他們大聲辯解、對他們大發仁慈而饒你不死嗎?

所以,永遠不要做可笑的東郭先生。

沒有人保證第二次屠殺不會再發生。

永遠記得劃清界限,人是人,獸是獸。

張純如說:忘記屠殺就意味著第二次屠殺。 所以,請我們記得,哪怕只是簡單的記得,南京大屠殺發生在1937年12月13日到1938年2月。南京大屠殺死難的無辜百姓和放下武器的軍人的數量,不是簡單的30萬,而是將近40萬。就在本片的結尾,給出了有據可查的數據:34萬。我在一份材料上看過,實際的死亡人數不少於37萬,這些僅僅是有據可查的。 試想,還有多少沒有被統計的。

推薦大家看看嚴歌苓的小說《金陵十三釵》,哈金的《南京安魂曲》,崔永元策劃的《我的抗戰》,《1944:松山戰役筆記》。請銘記那些為抗戰獻出生命與熱血的戰士!

最後,

願逝者安息!!! 舉報

評論