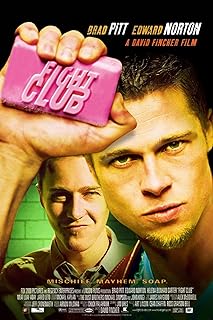

搏击俱乐部 / 搏击会(港) / 斗阵俱乐部(台)

![]() 8.8 / 2,336,644人

139分鐘 | 151分鐘 (workprint version)

8.8 / 2,336,644人

139分鐘 | 151分鐘 (workprint version)

演員: 布萊德彼特 艾德華諾頓 海倫娜波漢卡特

2013-01-04 06:55:11

飯•禱•愛——電影《搏擊俱樂部》的反抗與追尋

************這篇影評可能有雷************

【摘要】《搏擊俱樂部》講述的是一個精神分裂症患者的故事。本文試圖通過消費主義、性別建構和自我認同三方面的理論,輔以關於剪輯的分析,對影片進行解讀,探討導演所意圖表現的現代人的生存困境和精神焦慮。

【關鍵詞】搏擊俱樂部;消費主義;性別;自我認同;剪輯

導演大衛•芬奇(David Fincher)以拍攝MV起家,進入電影行業後大多拍攝驚悚懸疑類影片,這部《搏擊俱樂部》完全烙下了芬奇獨特的風格。影片改編自查克•帕拉尼克(Chuck Palahniuk)的同名小說,導演在尊重原著的基礎上進行了改造,使得故事更緊湊,結尾也與原著不同。但二者都是一個關於精神分裂患者的故事。敘述者是工作於汽車公司的普通白領,在重重壓力下患上了失眠症。一個偶然的機會,他遇到了泰勒。二人成立了一個地下徒手搏擊俱樂部,後來俱樂部逐漸發展成為了全國性的恐怖組織。在他認識到自己的失控之後,開始盡全力挽回。最終他發現,泰勒只是他幻想出來的另一個自己。本文試圖通過對影片的分析,探討導演關於現代人生存困境和精神焦慮的反抗與追尋。

飯:消費主義與物化的人

在敘述者回想起最初患失眠症的鏡頭中,公司的場景開始於一杯複印機上的星巴克咖啡的特寫,同時迴蕩在觀眾耳邊的是敘述者不斷重複的一句「I couldn』t sleep.」 下一個鏡頭轉到了敘述者的面部,再下一個鏡頭則向我們展現了敘述者的所見:公司裡的人都和他一樣,每個人穿著相同的服裝,在相同的複印機前,喝著相同的咖啡,做著相同的事。千人一面,毫無個性,冷漠而麻木。工業社會中,人變成了一部活的機械。

敘述者平時似乎沒有什麼興趣愛好,他把家居商品目錄與色情雜誌相比,認為那是唯一能使他獲得愉悅的東西。他平時在家的最大樂趣就是購買家居商品目錄推薦的各種各樣的特色商品。他企圖通過所佔有物質的獨特性來使自己從千人一面的狀況中擺脫,但這就陷入了消費主義的陷阱。「We』re consumers. We are by-products of a lifestyle obsession. Murder, crime, poverty. These things don』t concern me. What concerns me are celebrity magazines, television with 500 channels, some guy’s name on my underwear. Rogaine, Viagra, Olestra.」泰勒在酒館中的這段話,深刻地描繪了現代人沉迷於消費主義營造的虛假快感的現象,正常人已淪為了物化的人。之前一個從公司垃圾筐內部向後拉的慢鏡頭,也向我們展示了環繞在我們身邊的種種商品,這是一個人類被量產化商品包圍的時代。

當一個人企圖通過所佔有的物質來確認自身的存在的時候,其實也在同時否認自身的獨特性。敘述者在泰勒的家中找到許多舊雜誌,其中有一系列的文章是以人體的器官為第一人稱敘述的,如「I am Jack』 colon. I get cancer. I kill Jack.」敘述者在威脅上司讓他獲得帶薪休假時也在心裡默念「I am Jack’s smirking revenge.」在這種情況下,人已經不再是完整的人,甚至也不再是物化的人,而是支離成一個個器官似的獨立的部份。

正是在這種不斷重複卻又無聊空虛的生活中,現代人日漸身心憔悴。這也是敘述者精神分裂而創造出泰勒•德頓這一人格的主要誘因。

縱覽整部影片,我們會發現一個有趣的設置,那就是敘述者的名字從未被直接或間接提及。他的上司從不叫他的名字,在教堂的互助會裡他用的也是假名,俱樂部的人都認為他是泰勒•德頓。在與瑪拉•辛格交換電話時,瑪拉曾向敘述者詢問過他的姓名,但導演卻在一輛公車經過時切換到下一個場景。甚至,在片尾演員表中愛德華•諾頓(Edward Norton)所扮演的這個角色就真的寫著「Narrator」。導演刻意抹去敘述者的姓名和生活背景,在諷刺現代人的虛偽麻木、毫無個性的同時,卻絲毫沒有影響到我們對於這名角色遭遇的認同。這說明我們在很大程度上與敘述者擁有相同的精神焦慮,情感上的共通消弭了認同上的障礙。

禱:家庭和信仰中父的缺失

敘述者和泰勒有過三次討論。第一次是關於現實中最想對打的人,敘述者選他的上司,泰勒選他的父親。第二次是關於名人中最想對打的人,敘述者選威廉•夏納,泰勒選海明威。第三次是關於歷史人物中最想對打的人,敘述者選甘地,而泰勒選林肯。

從他們的第一次討論中我們得知,泰勒的父親(也即敘述者的父親)每隔六年就會離開目前的家庭,再度結婚生子。根據弗洛伊德的性別獲得理論,兒童在兩歲半到六歲之間是性別認同的關鍵點。敘述者的父親在他六歲之後離開了他的家庭,這時的他應該已經明白了自己作為男性的身份,但由於父親在其之後成長過程中的缺失,使得他的男性氣質建構障礙重重。「男性氣質被定義為一種性屬身份,是受社會環境影響,通過歷史和個人生活經歷而建構的思想,感情、信仰以及與之相關的行為舉止」,「因為社會對男女性別的期望值不同,所以性屬是社會和文化對男人性和女人性的建構,與生物性別關係不大,這就意味著確立性屬身份不是十分容易。」 最突出的表現就是敘述者在各種互助團體中放肆地哭泣。社會對於男性的設定是堅強的、勇敢的和積極的形象,而互助團體,尤其是睪丸癌團體中的男性瀰漫著消極的、沉重的和絕望的氛圍。兩名男子擁抱痛哭在社會中是極其不正常的情況,只有在特殊環境中——如互助團體——才能展現真實而脆弱的一面。敘述者對這種脆弱的哭泣上癮並流連於各種互助團體,無疑是其男性氣質缺失的表現。

現實生活壓抑而空虛,敘述者自己又由於男性氣質缺失而無法做出改變,於是他便幻想出另一個自己,一個集力量與魅力於一身的自由不羈的泰勒,來幫助自己改變生活現狀。敘述者想與上司對打,是想獲得職業束縛的解脫;想與威廉•夏納對打,是想擊破大眾偶像的幻想;想與甘地對打,則是希望享受一擊制勝的快感。而泰勒則不同,與父親對打是對強大的反抗,與海明威對打是因為他有公認的「硬漢子」的形象,而與林肯對打則是因為「Big guy, big reach. Skinny guys fight till they』re burger.(個子高大,會打到快死才肯停。)」泰勒的目標只有暴力、破壞和反抗。

另外,整部影片從未討論過敘述者是否具有宗教信仰。但泰勒在地下室搏擊開始前的每一次宣講,都如同天主在對他的子民講話,有著不可置疑的語氣。西方常稱天主為父,在泰勒給敘述者留下化學傷痕的那一段說辭中,更顯示了其對於父親和天父的否定與反抗的態度。「Our fathers were our models for God. If our fathers bailed, what does that tell you about God? Listen to me! You have to consider the possibility that God does not like you. He never wanted you. In all probability, he hates you. This is not the worst thing that can happen. We don』t need him. Fuck damnation, man! Fuck redemption! We are God’s unwanted children? So be it!」

家庭和信仰中父的缺失,是使得敘述者精神分裂而創造出泰勒•德頓這一人格的根本原因。泰勒的形像是父的象徵。

愛:瑪拉、母親與自我

瑪拉•辛格毫無疑問是這部影片不可或缺的女性角色,她的出現使敘述者難以再享受互助團體所帶來的平靜,導致了再度失眠,進而在偶遇泰勒後與他一起創建了搏擊俱樂部。也正是因為她,敘述者才發現泰勒和自己是同一個人。這點在原小說中有直接提及「We have sort of a triangle thing going here. I want Tyler. Tyler wants Marla. Marla wants me.」泰勒是敘述者的本我,代表了敘述者的原始慾望——力量、魅力、幽默,以及對瑪拉的性的慾望。而瑪拉則喜歡敘述者身上具有泰勒氣質(男性氣質)的部份。

其實在敘述者開始患失眠症的時候,就已經精神分裂了。他常在一個地方睡去又在另一個地方醒來,時間總是提前或延遲幾個小時。其實這是因為泰勒在敘述者人格睡著的時候進行活動,他在全國建立了許多搏擊俱樂部。而敘述者還以為是因為他在互助團體放肆痛哭後獲得了平靜的心情,所以才能安穩睡覺。瑪拉出現後,一方面擾亂了他內心虛假的平靜,逼迫他直視自己的虛偽,另一方面又喚起了他本能中性的慾望(冥想時內心的動物由企鵝變成了瑪拉)。於是,泰勒便以想像的實體出現了。

根據弗洛伊德了理論,瑪拉除了是敘述者愛戀的對象,還是他心中母親的形象。在敘事者的自白中泰勒和瑪拉從不同時出現在一個房間裡,他的父母也曾這樣很多年。由前文可知泰勒是敘述者關於父親形象的想像,而此時他又把泰勒和瑪拉的關係類比為他父母的關係,所以可以推測他對瑪拉的愛戀包含著一種俄狄浦斯情節。敘述者曾對泰勒說:「You can』t get married. I』m a 30-year-old boy.」泰勒則回答:「We』re a generation of men raised by women. I』m wondering if another woman is really the answer we need.」這段話既暗示了敘述者缺少男性氣質而造成的內心不成熟,又暗示了他對於瑪拉的愛戀因為有一種亂倫的禁忌(女性將我養大,我要取一個女性)而使得他一直壓抑自己的感情,對瑪拉也是猶豫不絕。

在泰勒和敘述者雨夜駕車那場戲中,泰勒放開了方向盤並把油門踩到底,他以死亡逼迫敘述者直視內心的慾望。「If you died now, how would you feel about your life?」「Fuck Fight Club!Fuck Marla!」車禍之後,泰勒就此敘述者的視線中消失了,因為此時敘述者已經能意識到了自己內心深處的慾望。毫無疑問,瑪拉具有母親與愛人的雙重身份,是敘述者認識自我的關鍵所在。

除了以上內容之外,導演最為突出的風格便是其在影片剪輯上的處理。

隨著視覺技術的進步,在這部影片放映的1999年,三維動畫已經可以模擬許多常規攝影機難以實現的畫面了。比如開頭字幕部份,鏡頭一直在往後拉,亂麻一樣的物質讓觀眾不明所以,直到字幕結束我們才發現,這些是敘述者的神經纖維。在緊張音樂的配合下,影片從一開始就向我們暗示了這是一部關於精神方面的電影,定下了影片陰暗的基調。

另一個用三維動畫模擬鏡頭的例子在敘述者敘述公寓爆炸的那場戲中,鏡頭先是敘述者的中特寫,然後切入想像的部份,鏡頭急速推進到瓦斯氣閥的大特寫(5秒),切回敘述者的中特寫(5秒),切入急速後拉以展示房間全景的鏡頭(5秒),切回敘述者的中特寫(5秒),再切入急速推進至冰箱壓縮機開關(引爆點)的鏡頭(5秒),切回敘述者的中特寫(5秒),切入爆炸鏡頭(2秒),切回敘述者的中特寫。這一組鏡頭的時長完全相同,但節奏的對比極其鮮明。通過動畫特效與鼓點所營造出的房間即將爆炸的緊張感,與敘述者平靜的表情語調產生了極大的張力。內心的波濤洶湧與表面的風平浪靜的反差諷刺了現代人的虛偽與麻木。

快速剪輯也是芬奇的電影的一大特色,它能有效地加快了影片節奏,營造緊張感。在偽裝成服務生進行恐嚇之後的那場地下搏鬥戲中,平均每個鏡頭不超過3秒。鏡頭在各個角度間切換,搏擊場景和觀眾的表情交錯出現,但觀眾的表情鏡頭都是用慢鏡頭特寫刻畫的,從側面反襯了搏擊的暴力。同時,放大了敘述者對金髮小子打擊音效,減弱並模糊了觀眾的吶喊聲,以增強打擊感。另外,鮑勃死後,敘述者尋找泰勒的那場戲中,敘述者在機場奔跑、打車和飛機升降的快速剪輯也是一個例子,僅兩分鐘的鏡頭中就展現了敘述者跑遍全國各大城市的艱辛。

導演曾經插入一段敘述者直接面向鏡頭介紹泰勒的片段。泰勒有一個惡趣味,就是在兼職剪輯影片時,將一幀色情電影的畫面剪入兒童卡通片中。其實導演在這部電影中同樣運用了這種手法。在「我」上班時(約4分07秒),看完醫生後(約6分19秒)和在教堂互助團體籃球場(約7分34秒)以及自己遇到並注意到馬拉後的思考時(約12分37秒),各出現畫面里貼有泰勒的一幀。這是導演在向我們暗示此時的敘述者早已精神分裂了,同時也與影片最後(約136分15秒)處插入的一幀形成呼應,暗合這部影片的黑色幽默風格。

導演通過運用多種剪輯方式製作了這部不乏深度的《搏擊俱樂部》。形式的豐富未必是內容的單一,相反的,豐富的形式使得這部影片具有了更多解讀的可能。首先,影片具有後現代小說的許多特點,如黑色幽默、零散化、內在性等,這是個值得考慮的關於電影文學性的問題。其次,影片的快節奏、多角度鏡頭等特點符合當代以視覺為主的感受體驗潮流。再者,影片所涉及的消費主義、無政府主義、虛無主義等意識形態領域也有許多討論空間……本文僅試圖通過消費主義、性別建構和自我認同這三方面的理論,輔以關於剪輯的分析,對影片進行解讀,探討導演所意圖表現的現代人的生存困境和精神焦慮。

在日趨同質化的現代社會,我們想要獲得內心的平靜,就必須學會正視自己的慾望,在理想的控制下使之得到合理的紓解。在與外部世界的搏鬥中,我們能依靠的只有自己。

參考文獻和書目:

[1]楊光. 一個身體美學的批評個案:《搏擊俱樂部》中的「身體」問題[J]. 文化藝術研究,2010,03:20-28.

[2]楊志遠. 市場與藝術的融合——評電影《搏擊俱樂部》[J]. 電影評介,2010,17:43-45.

[3]黃珊. 從《搏擊俱樂部》看現代性的精神焦慮[J]. 電影評介,2011,10:68-69.

[4]陳世丹. 論後現代主義小說之存在[J]. 外國文學,2005,04:26-32.

[5]姜啟壯. 對弗洛伊德理論體系中自我概念的整理[D].四川大學,2007.

[6]趙玉敏. 孤獨物化與男性氣質喪失——存在主義和消費主義視角下《搏擊俱樂部》主人公喬的生存狀態[J]. 鄭州航空工業管理學院學報(社會科學版),2012,06:50-52.

[7]許燕轉. 在回歸中超越,在融合中突出——評《搏擊俱樂部》[J]. 電影文學. 2008(01)

[8]電影藝術:形勢與風格:插圖第8版/(美)大衛•波德維爾(Bordwell, D.),(美)湯普森(湯普生, K.)著;曾偉禎譯.—北京:世界圖書出版公司北京公司,2008.10

舉報