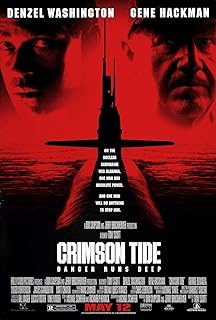

红潮风暴/赤色风暴/核艇风暴

![]() 7.3 / 123,831人

116分鐘 | USA:123分鐘 (extended version)

7.3 / 123,831人

116分鐘 | USA:123分鐘 (extended version)

編劇: Michael Schiffer Richard P. Henrick

演員: 丹佐華盛頓 金哈克曼 麥特卡文 喬治查拉

2013-01-06 03:43:54

從組織傳播角度看電影《赤色風暴》

************這篇影評可能有雷************

電影《赤色風暴》的背景是蘇聯叛軍佔領了蘇聯的核飛彈基地並破解了核發射密碼,叛軍要求西方解除對蘇聯的制裁併威脅向美國和日本發起核打擊。在這樣的情況下,美國立即派出多艘核潛艇前往蘇聯,確定叛軍準備發射核飛彈後先一步發起核打擊。故事就發生在其中的一艘核潛艇——阿拉巴馬號上。

阿拉巴馬號核艇可以看作是一個封閉的理性系統組織,組織有著具體的目標——完成核打擊的軍事任務;組織架構也非常明晰:具有專業化的崗位設置和組織內部規則、等級制度非常規範、組織成員具備各自的專業技術。這種典型的科層制組織具有正式性、規範性、嚴密性、合理性的優勢(韋伯,1998),對於一個國家軍隊來說這些特點也是保持正常有效運轉的必要條件。

在核潛艇這個組織中,傳播的網路是輪式傳播網路,即以艦長為核心的總控制室作為組織傳播的核心,一切指令由此發出,而一切消息也反饋到此處。輪式傳播網路的優點就是資訊傳遞速度快、資訊傳遞精確度高、控製程度高(米勒,2000),這三點恰好是在戰備狀態下的一個軍事組織所最需要的,而其傳播的缺點,如開放程度低、成員滿意度低等,由於軍隊本身嚴格的紀律與等級制度的影響,幾乎可以忽略不計。

組織內傳播的模式主要是垂直下行傳播,整個潛艇中任何的動作都是艦長在下達命令,下邊的人在執行,艦長在整艘潛艇里可以說掌握著最高權力,他與士兵們之間的傳播可以說是霸道的專權命令式的傳播,缺少溝通、沒有解釋、而基本也不需要反饋。產生這種現象的原因之一是在軍隊中下級對上級必須是無條件的服從,另一個重要原因是由艦長自身的性格特點決定的。艦長拉姆齊是一個身經百戰、經驗豐富的實戰派,他極度自信,也善用「鐵腕」手段治理他的軍隊。他認為作為一名軍人,所需要的只是執行,而不是思考。對於戰爭的觀點,艦長則認為摧毀對手就是勝利。

而新上任的副艦長亨特則對戰爭和領導權持有不同的觀點,他年輕有為,哈佛畢業,有著紮實的理論和新派的作風,他認為在核戰爭里沒有所謂的勝利者,真正的敵人是戰爭本身,軍隊所要做的是去防止戰爭的發生而非挑起戰爭。艦長與副艦長的直接衝突正是影片著重表現的面臨核威脅時候核艇內部傳播遇到的問題,而產生這一摩擦的重要原因正是個性特點迥異的正副艦長秉持著不同的價值觀。

一切衝突的開始都在於對一封未完全接收的電報的解讀。航行中的阿拉巴馬號接到國家軍事中心傳來的緊急命令:叛軍可能已經準備發射核飛彈,阿拉巴馬號應該作好核攻擊的準備,等待最終發射的確認命令。但是核潛艇的通訊設備遭到一艘不明敵意艦艇的破壞,最終的指令電報只接收了一半,上面只有「飛彈發射……」。

通訊設備的毀壞可以說使得阿拉巴馬號與外界徹底地隔絕了,處於一個全封閉的環境之中。資訊傳不進來,也帶不出去,決策卻需要在短時間內做出,壓力全部集中在了核艇的領導者的身上,在這樣一個等級分明、制度嚴謹的組織中,普通士兵恐怕是難以參與決策的制定的。

究竟是應該發射還是取消發射,艦長和副艦長之間產生了分歧。艦長認為必須做到先發制人才能遏制住敵人,頗有「寧可錯殺」的決心。而副艦長則認為事關重大,必須清楚確認電報的真正命令後才能做決斷,決不可「濫殺無辜」。當艦長命令副艦長重複自己發射核彈的命令的時候,副艦長回以無聲的抵抗。艦長怎能容得了自己的權威被質疑,憤怒下令艦務長逮捕副艦長,而副艦長則根據《海軍法》的相關規定罷免了艦長的職位。這看似不可思議的情況正是美國相關法律中為了防止平衡權力而特地加入的,這也是之所以艦長沒有「一言堂」地下令發射核彈就使得故事結束了的原因,而副艦長正是依靠法律依據才能與艦長進行抗衡。

在艦長與副艦長的衝突中,副艦長一直試圖去跟艦長分析情勢,講明道理,是屬於積極傳播的一方。艦長的應對卻是消極的,他對副艦長的建議充耳不聞,固執己見,使得雙方的傳播陷入了僵局。語言上的溝通無效,必然就要訴諸武力上的行動了。我們看到艦長與副艦長之間先後上演了多次的奪權與反奪權的大戲,為的就是掌握核飛彈是去是留的權力。當然僅靠他們二人無法上演這麼激烈的戲碼,他們必須爭取手下的從士兵到武器官各級成員對自己的信任,通過與下屬的溝通與傳播,說服他們站到自己的身後。而在這個傳播過程中,艦長與副艦長實則也是通過不同的文化符號來彰顯自己的權力,以吸引他人的支持。

組織文化的作用可歸結為規範作用、導向作用、鼓勵作用、發散作用、協調作用、提高質素作用(宋海燕,2011),是一個組織賴以生存的重要部份。文化的外層表象從來都不是孤立地存在著,總是以特定的方式與其深層價值相關聯(沙因,2004)。在這艘阿拉巴馬號上,分明的等級、嚴謹的制度都是核艇內部文化的外在表現,但其背後是整艘潛艇上的成員對文化的認同。在這艘阿拉巴馬號上,一貫的組織文化其實都是由艦長來制定的,核艇內部的文化最主要的可以歸結為是艦長權力的至高無上,而艦長展示自己權力的方式就是以他的雷厲風行的自信處事、對制度規範的堅持與尊重以及對下屬的嚴厲教育。這樣的組織文化是艦長有效管理好整艘核艇的一種隱性控制策略(謝靜,2006)。對於下屬,艦長採取的是強壓手段:任何人覺得承擔不了這個戰爭的壓力,可以馬上離開潛艇(其實就是讓他們去死)。艦長曾這樣告訴副艦長:「外面那些水兵只是孩子,他們受訓來做可怕、不用思考的事,能讓他們覺得自己所做的事是正確的唯一保證,是來自他們相信上面的命令統一。那意味著我們不在艇員面前,質疑對方的動機,那意味著我們不偷偷傷害對方,那意味著,在飛彈演習時,他們聽見你的聲音緊跟在我之後,沒有遲疑。我們在這裡是來維護民主,而不是練習實行民主.。」

副艦長的出現正是要顛覆這樣的組織文化,他要來實行民主。與艦長截然相反,他在士兵面前表現出來的是那麼平易近人、通情達理。他的一言一行都以另類的符號展示著他的權力,這是一種柔性的權力,對許多士兵有著極大的吸引力。他對士兵的鼓勵,是站在人的角度、士兵的角度,正面激勵隊員的積極性、要他們肩負起自己的責任與承諾。他告訴焦躁的無線電修理兵:「你必需要肩負起全人類生死的責任。」使得他透徹理解任務的重要性,調動起他的積極性。當聲納室的士兵因為漫畫好壞評價之事與一名士兵發生了衝突,副艦長用非常幽默的方式對他進行了批評,贏得了他的信賴。這一切都為他後來奪取核心權力埋下了伏筆。

千鈞一髮的時刻,無線電總算恢復,最終的命令是終止發射核飛彈。副艦長是正確的,他勝利了,這也似乎像是民主實踐的勝利,但是民主本身並不能保證結果的正確性——它只能保證過程的正確性。 所以即使副艦長看起來多麼正義凜然,艦長的決定也並非完全沒有道理。當然影片沒有給一個不好的結局,否則不是給了美國這樣的民主政治制度狠狠的一拳嗎?

參考文獻:

[1] 凱薩琳•米勒(2000):《組織傳播》,袁軍等譯。北京:華夏出版社。

[2] 馬克斯•韋伯(1998):《經濟與社會》。北京:商務印書館。

[3] 宋海燕(2011):「組織文化的研究論述」。《學術交流》2011年第1期。

[4] 沙因(2004):《企業文化生存指南》,郝繼濤譯。北京:機械工業出版社。

[5] 謝靜(2006):「組織文化:隱性控制的策略與困境」。《今傳媒》2006年第12期。