電影訊息

電影評論更多影評

2013-01-10 21:33:37

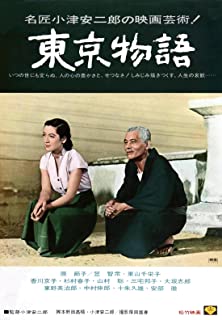

詩意生活的可能空間——《東京物語》的「窗簾」鏡頭與美感體驗

1953年,距廣島原子彈爆炸僅八年,日本正逐漸從戰敗的廢墟中復興,人們辛苦打拼也只不過能夠養家餬口。這一年,小津安二郎的《東京物語》上映,藝術成就在幾十年後依然令世界矚目。影片講述大都市裡最日常的生活故事,而小津更關注人的內心,關注人在不如意之中的行為態度。所以小津的故事卻比日常生活走得更深更遠,影片探討的問題是:如果僅僅「活在當下」,僅僅關注日常生活,人與人之間的關係會怎樣?小津對日本中下階層日常生活的挖掘,使他所理解的生活成為日本民眾的內心戲劇。而他風格化的鏡頭語言則引導我們思考另一個問題:審美(對電影而言是詩意的鏡頭審美)如何能夠化解日常生活的殘酷與無奈?小津電影畫面透露了日本民眾的無意識感知,即以一種充滿生活質感與生命流動感的方式進行日常生活的審美。正是這種審美的方式,培養了發現細節的眼光。你害怕死亡嗎?詩人卻說:我會像玫瑰花一樣死去嗎?將死亡這麼嚴重的事情轉向一朵玫瑰花,想像它的顏色、線條和芳香,這是藝術的方式,也是通向詩意生活空間的方式。

一、 城市景觀層:邊緣的人與家

電影名為《東京物語》,影片的開始和結尾卻都在廣島附近的海濱小城尾道。小津為何不直接切入東京的故事呢?細細品味,小津呈現故事的方式頗有卞之琳詩歌的風韻:

你在橋上看風景/看風景的人在樓上看你

看本來就是一種外在的凝視,意識到自己在觀看即確立了自己在世界的位置。一生未婚的小津,幾乎用他所有的電影探索婚姻家庭關係。他是站在這個世界之外來層層剖析它的。小津標誌性的「窗簾」鏡頭,實質上也體現了外部觀察的美學考量。小津的鏡頭從來不直接衝到人物的家庭環境中,而是像拂開窗簾一樣,沉靜舒緩地從室外切入。當平山周吉老夫婦來到大兒子幸一家中,先用了五個鏡頭依次表現煙囪、電線、平山醫院外景、平山醫院招牌、家外面飄動的衣服,到第六個鏡頭才交代幸一妻子在室內穿梭忙活。「窗簾」鏡頭中主要人物空缺,但活動的軌跡卻完美地收拾在觀眾的記憶中。

小津表現東京這個城市的時候,也是不進入的。沒有看戲、沒有歌舞妓,與東京聯繫著的畫面是煙囪、電線、火車和火車的鳴笛聲。城市的工業化,在大自然的孩子看來是粗俗、笨重,一點兒都不美。尾道卻是美的,石燈籠在山水和房屋中間,傾斜的山坡路,因為有山有水,火車開過來開過去也宛如一曲短歌。尾道讓東京失去顏色,東京一無可看,看什麼呢?只可看看東京的人。看小津處理平山周吉老夫婦觀光東京的段落:平山周吉坐在車上,他看著窗外的高樓,導遊讓遊客們看另一邊窗戶外面的皇宮,大家齊刷刷掉過頭去。待導遊介紹完畢,大家又齊刷刷掉回頭來,看著窗外的高樓。小津在整部電影中只使用了兩次移動鏡頭,一次是老夫婦在墓園等待黃昏,這是一個充滿唏噓哀婉的鏡頭,另一次就是這個觀光車上和汽車、人物一起晃動的鏡頭。鏡頭裡面人物整齊劃一的動作,搖擺的節奏和音符的跳躍具有詼諧幽默的喜劇效果,車裡面的人遠比車外面的風景富有韻致。小津通過對「人」的關注為東京故事找到了靈魂。東京觀光的第二個場景是老夫婦與二兒子媳婦紀子在高樓遠眺,他們談論著孩子們散落在東京的家:

紀子:哥哥的房子在那邊。(指一邊)

平山周吉:是嗎?

平山妻:繁的在哪裡?

紀子:姐姐的家在哪裡呢?那邊吧。(指另一邊)

平山妻:你的呢?

紀子:我的家是這邊。(走到另一邊)大概是這邊吧。

老夫婦來到東京才發現孩子們的生活並不如他們想像中那麼好, 居住在城市的邊緣,擁擠喧鬧,勞碌奔波,連陪他們出去玩一天的閑暇都沒有。老夫婦好像是受到了冷遇,酸楚失望地回到了家鄉,不久平山周吉老太太也過世了。小津對這部電影的解釋是:「我試圖通過親子的成長來描述日本家庭的崩潰。」應該說他是充滿理解地來看待這件事情的。雖然情緒上有些哀傷,但這哀傷不會轉變為譴責與憤怒。原本日本的「物哀」文化,並不是執著的詠嘆,而是通達世態人情,對逝去種種的「綿綿思心」。

二、 人物意緒層:輕風吹倒膽瓶梅

有些評論對老夫婦的二女兒志子頗多指責,認為她吝嗇、貪嘴、對二老精打細算、推三阻四。尤其是媽媽一下葬就要她的東西作紀念,還最先嚷嚷離開孤獨的老父親回東京,確實讓人感到不甚寒意。但透過這樣一個角色,小津更在意表達人事的變遷和時世的無奈。生活並不容易,人只得顧著當下,用紀子的話說「大家都以自己的生活為重」,結果兒女們忽略了老人的感受,把千里迢迢來看望他們的父母晾在了一邊。故事是這樣一個故事。但就人物而言,小津比較注意平衡,即便有微詞也是輕輕地觸及。志子這個角色有一些喜劇色彩,她叫老公別光顧著吃豆子,卻立即自己挾上一筷子。一般小津電影裡的演員動作幅度都很小,但志子給人的印像是在不停地扇扇子,這兒拍拍那兒拍拍。一個大大咧咧快言快語的人,情緒也是大起大落說變就變。媽媽過世,小女兒京子輕輕地啜泣,兒媳婦紀子哀哀地流淚,志子卻是捂著臉嗚嗚地哭。她對媽媽是有感情的,只是她那個年紀的女人,淹沒在生活瑣事裡面,連思維也是破碎的片斷式,剛剛還在哀嘆媽媽的過世,下一句已經在過問喪服的事務。

平山老太太的過世,是影片最沉痛的部份。醞釀這沉痛的是小津,轉化沉痛的也是小津。大兒幸一收到母親病危的電報後,一個人走到後院,他在層層門框的最深層低著頭,然後,很突然地,他吹了聲口哨逗起鳥兒來。我寧願相信幸一對媽媽的感情。在媽媽死後,敬三才趕到,幸一只說了一句話「敬三,看看,媽媽很安詳」,直讓人有淚崩的衝動。小津為什麼讓幸一吹起口哨呢?幸一是活在當下的,這減損了對媽媽病情的擔憂,使他顯得無情而荒唐。奇怪的是,老媽媽死後的早晨,老爸爸走到外面去看日出,並感嘆「日出多美!」,雖然令人震驚,但沒有人質疑他的感情,反倒看待為老人家對生命的感悟。其實老人家也是活在當下的,「日出多美!」,緊接著說「今天又會很熱」。

小津似乎在善與不善、悲與喜之間尋求某種平衡。膽瓶梅雖然沉重,但以輕風之輕仍能使之傾倒,這是一種風刀霜劍般的殘酷現實,領悟到這現實的人同時也道出了一種似乎隨意實則精心的美。

三、 鏡頭語言層:靜美與氣韻

我們都知道小津喜歡用貼近地面的低角度鏡頭來講述故事安排人物。鏡頭是固定的,景別也相當穩定,由一種沉穩的基調牢牢把握著事件與情緒的流動。看小津的電影就好像穿行在日本傳統居室建築當中,經驗著古老的文化與幽微的美感。日本傳統居室裡的重重門、幕和窗戶構成了影片人物的活動空間。鏡頭裡面框中有框,一般都有三至四層,人好像是困在整個環境裡了,卻不會覺得壓抑。日本作家谷綺潤一郎在《陰翳禮讚》中寫道:「陰翳造就了東方建築美」,小津的門與框也一樣是這東方藝術的風韻,如同尺幅收攏山水,留待目光的凝視和逡巡。鏡頭裡面的框在小津電影裡是魂一般的存在,有時候門、幕、窗戶都消失了,但還是能從傢俱的隔板、電線桿、煙囪等線條構圖中發現蛛絲馬跡,以致於人也融入了這個環境,變成線條的一部份。甚至整個故事結構:尾道——大阪——東京——大阪——尾道,都隱約有門框的味道。小津將水平線條的平靜穩定與垂直線條的頓錯有力完美地建構在畫面里,當鏡頭在眼前走過,一遍又一遍留下的靜美印象成為揮之不去的記憶刻痕。

小津鏡頭的靜美特質與日本古老戲劇「能」的傳統美學追求頗相類似。透過能戲可以從許多層面探尋小津電影裡的日本美學傳統積澱,從而更豐盈地理解小津電影鏡頭語言的精神氣質。在能樂劇作家和理論家世阿彌夢幻能的代表作《井筒》里,用整整半場戲來表現失去戀人的女主人公井筒穿著戀人的服裝,照影井中,翩翩起舞的場景,可以與小津電影互相參詳:1、井筒在玄幽的月夜,在井水的鏡中追憶戀人,她看到的戀人是被井所框住的,美好的往昔也是被框住的。但是沒有這個美之框一切都將遁入空無,井筒將永遠見不到想像中的戀人,精神的慰藉也就失去了憑依。2、能劇對情感的表達遠遠超過戲劇衝突的營造,井筒沉迷於往昔,沉迷於孤獨痛苦的體驗,內心的波瀾隱藏在面具之下,隱藏在靜態的舞台空間中。這恰是小津調度演員的方式,機械般地走位相當於給演員戴上面具,讓他們成為舞台空間的幽靈,觀眾需要將自己的主體精神貫注才能進入電影的情緒世界;3、年復一年,日復一日,井筒的靈魂停留在與情人定情之處,對空間的凝視延緩了時間之流。當我們專注心靈的時候,時間放慢了腳步。為了讓時間延緩,靈魂跟進,小津的方法就是劃出空間的邊界,在一層又一層的美之框中,留存一個體驗的空間。

小津美之框鏡頭的另一個特點是由人間煙火氣而形成的生活質感。關注生活細節,在對細節的審美中顛覆龐大的壓迫感,是小津對待生活的方式,也是藝術對待生活的方式。當走來走去的身影坐下來的時候,小窗下的鄰家婦女就會開始疊衣服,蒲扇會輕緩地扇動,蚊香冒出屢屢輕煙,男人手裡的香菸向空升起。鏡頭那麼固定,但是畫面內部始終氣韻生動。最富有意味的一組鏡頭是描述平山老太太去世那天早晨的五個鏡頭:鏡頭1:船的碼頭,船在背景中駛過;鏡頭2:靜靜的石燈籠,背後船在動;鏡頭3:桅杆豎起的帆船,帆船是靜止的,能聽見船的噠噠聲;鏡頭4:屋外的路,噠噠聲;鏡頭5:延伸的鐵道線,兩片雲以奇異的速度向中間靠攏。仔細看,會看到碼頭和石燈籠背後都有船駛過,緊接著船不見了,但是噠噠聲始終不曾間斷。在這影片最沉痛的部份,卻依然氣韻流動,精力瀰漫,如同一副渲淡水墨,凝滯的情緒被驅散了,所有的只是水流花開,雲起雲滅。卡夫卡在日記中寫道:「戰爭爆發,下午游泳」,這是同一個意思。畢竟,我們無法把握瞬息萬變的生活,我們所能把握的只有我們看待生活的態度和眼光,而詩意生活的可能空間在此敞開,也只在此敞開。

評論