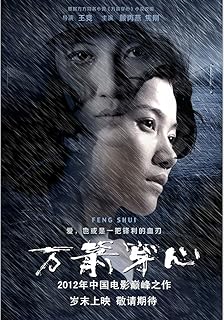

電影訊息

電影評論更多影評

2013-01-18 19:41:01

在泥濘中活著的意義

只要進入到《萬箭穿心》這部電影的世界中,就幾乎不可能不被顏丙燕那樸實而銳利的表演刺傷,以致於大螢幕那個神情恍惚的女扁擔每一回頭,就好像有根長箭把人釘回座位。所以她的好,無法多說。

武漢乃是以水陸碼頭而起的繁華,"此地從來無土著,九分商賈一分民"。身處華中地區交匯處,於是似乎天然兼備了北方人和南方人的某些特性。加上熱,加上鬧,加上擁擠,天真與狡黠,粗暴與脆弱,刀子嘴和豆腐心同時出現在坊間女性身上似乎是最正常不過。不能說李寶莉代表了誰,但她隨時溢出的那股「狠」和「糙」,確實是讓本地人十分熟悉的勁兒。

非常湊巧,內地影院同時在上映著的奧斯卡獲獎外語片《一次別離》,有著跟《萬箭穿心》如出一轍的開場戲。主角搬家,搬家工人扯各種理企圖臨時多要錢,這是我們很常見的生活一幕。《一》裡的中產女性西敏在努力辯駁之後選擇了妥協,而《萬》裡的李寶莉採取用更激烈地態度挑剔工人的工作,並且在所有人面前大駁丈夫面子。小說如此描述:

(李寶莉)一邊搬一邊跟他們吵架,嫌他們放電視機時手腳太重,又嫌他們擺冰箱時,不是一次到位,卻是在地上拖了兩寸,把新鋪的地磚劃出兩道印痕。再就是進門不換鞋,把她家新地板的亮光踩毛了。搬家的工人被她吵得惱火,更加搗蛋。馬學武便滿嘴地說好話,不停地遞茶上煙,試圖和諧關係。氣得李寶莉踢他一腳,惡聲惡氣道,我是出了錢的,他們就該好好給我幹活。茶不是錢?煙不是錢?你是不是扣出來?你真是生得賤!

看完電影之後很多天,都一直忍不住試圖暗暗分析李寶莉人生悲劇的真正根源是來自於哪裡。是無愛的婚姻?是情緒的失控?是衝動的懲罰?還是她從未學會設身處地從他人角度思考問題。細究可能都有一點。至少,從上面那段能看出的一點是她下意識的短視--為了省一點錢,或者爭一口氣,在人前對自己丈夫的這種傷害,恐怕是飯桌上多少頓精心調配的晚餐,熄燈後多少的軟言細語都難以彌補的。但這種情境我們又何其熟悉,太多人近乎本能地每天忙碌著去應對生活里各種細節,以各種態度,卻很少去想他們在面對的是這背後的什麼東西。

馬學武自殺之後,李寶莉以一己之力扛起家庭的重擔養起兒子和婆婆,平時只吃熱乾麵,錢留給兒子買牛奶。可惜的是,這個非正常的家庭,並未因她的努力贖罪而變得正常。她肉體承受辛勞,卻依然沒去關注到孩子的精神狀態,對她的恨意到底有多嚴重,有多深(這種一昧的"樂觀"導致最終崩潰)。其中即便有逃避的心態,但歸根結底仍是不願或不會思考。只是咬牙,埋頭把自己託付給那些每天要面對簡單問題。「奶奶年紀也大了,兒子最終還是你的」,旁人也只能這麼說。好像問題就會隨著時間慢慢解決,其實我們都知道。不會那麼簡單。電影劇本一直在試圖鋪墊出某種和解的可能,方方的小說則完全像鈍刀子拉肉一般割得人生疼,公公婆婆一點也沒有真正諒解李寶莉的意思,而兒子更是以一種復仇的心態在折磨自己的母親,哪怕她為了給兒子籌集學費而偷偷賣血。

馬學武這種來自周邊農村靠學習優異而晉身為吃商品糧的知識分子,與城市中普通家庭出身的中低文化程度的勤快女孩喜結連理,算是一個時代非常標準的夫妻模板,再簡化也可稱作男才女貌。觀者不能妄言其婚姻就一定是湊合的產物,但過於潑辣女性在家庭的存在感太強,自然會導致整個家庭的存在意義變弱。只是這種狀況下,我們往往會發現也無法再多責怪李寶莉什麼,她就是這麼個人,她就是這樣的性格和處事方式。脾氣不好人不壞,難聽話說過就完了,心裡不爽能讓自己想通。衝動和堅韌都是這個女人品質的一部份,她那些迷人之處和折磨人的手段混合在一起成就了她。

但是否看清楚這一點,「她就是這樣啦」,問題就迎刃而解呢?當然不會。

畢竟一天一天的氣都還是馬學武甚至兒子在受,而李寶莉從來都無法徹底感知。她快活地在目力可及的日子裡享受著這樣的家庭生活,絲毫不知在兒子眼裡這就是一個「爸爸天天被欺負」的家。她毫無惡意地大聲抱怨著丈夫,罵著兒子"老子忘記了你也姓馬",直到把自己推上命運循環碾壓的車輪。

終究很難總結出一句「李寶莉這是咎由自取」就了事,這個讓人又煩又憐的武漢女人像大多數同胞般忙碌著在泥濘中跋涉,卻找不到自處的時刻。說到底,無論我們如何被她強悍的生命力和不屈精神所感動,又或看到她因善良得到回報而產生濃濃暖意。我們都該清醒地發現,直到江邊看煙花之前,她始終都沒有成長過。當她終於發現兒子從小到大都未曾開懷地笑過,這個女人第一次意識到自身的人生同內心理解真的產生了太大的偏差。她甚至開始反思著,假如當時同意離婚,生活再壞也不會比現在更壞。可是這一切太晚,太晚了。

解脫了,是高於對錯之爭的境界。生活總還是要繼續,沒有建建,也會有設設。坐上一輛開不動的小破車,罵句婊子養的,踢一腳,也就還能向前。

導演王競之前的作品《一年到頭》《無形殺》《我是植物人》始終都是密切關注現實,且緊跟社會熱點話題走。《萬箭穿心》依然很現實,卻換了一個平靜的視角。似乎在講一個女人的悲哀,似乎在講至親之間的傷害,似乎在講人格與命運的一縷關係。好在導演並沒有企圖做任何定論,只是把那些文字無法取代的痛感放大,畢竟國產片這樣的空間實在太少。謝飛導演在一次演後談呼籲導演們還是多關注下文學性,其實也是同樣在指出當下的缺失。技術水平與螢幕數都在與日俱增,但控制文本的能力卻似乎一直沒有長進。

說到技術,手提攝影保持了對人物真實化表演的把握外,也將畫面侷限在相對比較窄小的視野內。畢竟這是一部講述80、90年代的電影,以其較低的成本並不是太容易做到還原。所以即便看到劇情中的新公交車、高樓也就淡淡笑過便罷,電影有它自己假定的時空。

劇本基本算是較成功的再創作,對一些人物做了合併與刪除,並且把建建這個原作者憑空獻給李寶莉的「禮物」,變成了同樣在底層掙扎,伴隨著疼痛而逐漸相濡以沫的夥伴。真要說較為彆扭的地方,方方老師的原小說其實更單純,而電影有了邏輯敘述壓力之後,往往會有些「補充」分散力量。比如在小寶上中學過程里,加寫了李寶莉這個「扁擔」身份給兒子帶來的不適,這個感覺雖然完全合理,但是否真需要強調是值得商榷的。

兩位主角顏丙燕,焦剛的武漢話都不算標準,看採訪說由於是臨時決定用方言演出,演員只好一邊學一邊演,最後在發音和情緒之間反應不過來,只好先保戲,這也倒都能理解。口音問題對外地人來說區別不大,本地人初始該會被這個極似四川話的腔調弄得有點齣戲,看下去習慣也就好了。武漢話的咬字其實並不難,沒捲舌,沒前後鼻音,R、L、N不太分,也極少連音。麻煩在於日常講話那個腔調通常往下走,但語氣又是上揚,加上平均語速很快。所以即便音全部准,但說得像唸書一般平緩,感覺依然是怪怪的(比如武漢演員趙倩扮演的小景)。陳剛很好地把握了街頭語言中那些「個板馬」「尼瑪」等零碎(通常管這種狀態叫「帶把子」),甚至是聲音壓在喉嚨裡的發聲法,讓這個人物身上的痞氣表現得淋漓盡致。另外搬家的工人,工廠的書記,漢正街的老闆的味兒也都很正,他們大多來自武漢說唱團。反是扮演奶奶的省話劇院的何明蘭可能長期在國語環境裡,時不時會蹦出幾個不屬於本地的字音。

最後再贊一次顏丙燕,她通過自己張弛有度的表現在次證明了好的演員就該是一把刀子,只要碰上合適機會就能在觀眾心裡留下創口。有這位北京女演員來演武漢的李寶莉,是這個角色在十年苦難之外最後的福氣。

武漢乃是以水陸碼頭而起的繁華,"此地從來無土著,九分商賈一分民"。身處華中地區交匯處,於是似乎天然兼備了北方人和南方人的某些特性。加上熱,加上鬧,加上擁擠,天真與狡黠,粗暴與脆弱,刀子嘴和豆腐心同時出現在坊間女性身上似乎是最正常不過。不能說李寶莉代表了誰,但她隨時溢出的那股「狠」和「糙」,確實是讓本地人十分熟悉的勁兒。

非常湊巧,內地影院同時在上映著的奧斯卡獲獎外語片《一次別離》,有著跟《萬箭穿心》如出一轍的開場戲。主角搬家,搬家工人扯各種理企圖臨時多要錢,這是我們很常見的生活一幕。《一》裡的中產女性西敏在努力辯駁之後選擇了妥協,而《萬》裡的李寶莉採取用更激烈地態度挑剔工人的工作,並且在所有人面前大駁丈夫面子。小說如此描述:

(李寶莉)一邊搬一邊跟他們吵架,嫌他們放電視機時手腳太重,又嫌他們擺冰箱時,不是一次到位,卻是在地上拖了兩寸,把新鋪的地磚劃出兩道印痕。再就是進門不換鞋,把她家新地板的亮光踩毛了。搬家的工人被她吵得惱火,更加搗蛋。馬學武便滿嘴地說好話,不停地遞茶上煙,試圖和諧關係。氣得李寶莉踢他一腳,惡聲惡氣道,我是出了錢的,他們就該好好給我幹活。茶不是錢?煙不是錢?你是不是扣出來?你真是生得賤!

看完電影之後很多天,都一直忍不住試圖暗暗分析李寶莉人生悲劇的真正根源是來自於哪裡。是無愛的婚姻?是情緒的失控?是衝動的懲罰?還是她從未學會設身處地從他人角度思考問題。細究可能都有一點。至少,從上面那段能看出的一點是她下意識的短視--為了省一點錢,或者爭一口氣,在人前對自己丈夫的這種傷害,恐怕是飯桌上多少頓精心調配的晚餐,熄燈後多少的軟言細語都難以彌補的。但這種情境我們又何其熟悉,太多人近乎本能地每天忙碌著去應對生活里各種細節,以各種態度,卻很少去想他們在面對的是這背後的什麼東西。

馬學武自殺之後,李寶莉以一己之力扛起家庭的重擔養起兒子和婆婆,平時只吃熱乾麵,錢留給兒子買牛奶。可惜的是,這個非正常的家庭,並未因她的努力贖罪而變得正常。她肉體承受辛勞,卻依然沒去關注到孩子的精神狀態,對她的恨意到底有多嚴重,有多深(這種一昧的"樂觀"導致最終崩潰)。其中即便有逃避的心態,但歸根結底仍是不願或不會思考。只是咬牙,埋頭把自己託付給那些每天要面對簡單問題。「奶奶年紀也大了,兒子最終還是你的」,旁人也只能這麼說。好像問題就會隨著時間慢慢解決,其實我們都知道。不會那麼簡單。電影劇本一直在試圖鋪墊出某種和解的可能,方方的小說則完全像鈍刀子拉肉一般割得人生疼,公公婆婆一點也沒有真正諒解李寶莉的意思,而兒子更是以一種復仇的心態在折磨自己的母親,哪怕她為了給兒子籌集學費而偷偷賣血。

馬學武這種來自周邊農村靠學習優異而晉身為吃商品糧的知識分子,與城市中普通家庭出身的中低文化程度的勤快女孩喜結連理,算是一個時代非常標準的夫妻模板,再簡化也可稱作男才女貌。觀者不能妄言其婚姻就一定是湊合的產物,但過於潑辣女性在家庭的存在感太強,自然會導致整個家庭的存在意義變弱。只是這種狀況下,我們往往會發現也無法再多責怪李寶莉什麼,她就是這麼個人,她就是這樣的性格和處事方式。脾氣不好人不壞,難聽話說過就完了,心裡不爽能讓自己想通。衝動和堅韌都是這個女人品質的一部份,她那些迷人之處和折磨人的手段混合在一起成就了她。

但是否看清楚這一點,「她就是這樣啦」,問題就迎刃而解呢?當然不會。

畢竟一天一天的氣都還是馬學武甚至兒子在受,而李寶莉從來都無法徹底感知。她快活地在目力可及的日子裡享受著這樣的家庭生活,絲毫不知在兒子眼裡這就是一個「爸爸天天被欺負」的家。她毫無惡意地大聲抱怨著丈夫,罵著兒子"老子忘記了你也姓馬",直到把自己推上命運循環碾壓的車輪。

終究很難總結出一句「李寶莉這是咎由自取」就了事,這個讓人又煩又憐的武漢女人像大多數同胞般忙碌著在泥濘中跋涉,卻找不到自處的時刻。說到底,無論我們如何被她強悍的生命力和不屈精神所感動,又或看到她因善良得到回報而產生濃濃暖意。我們都該清醒地發現,直到江邊看煙花之前,她始終都沒有成長過。當她終於發現兒子從小到大都未曾開懷地笑過,這個女人第一次意識到自身的人生同內心理解真的產生了太大的偏差。她甚至開始反思著,假如當時同意離婚,生活再壞也不會比現在更壞。可是這一切太晚,太晚了。

解脫了,是高於對錯之爭的境界。生活總還是要繼續,沒有建建,也會有設設。坐上一輛開不動的小破車,罵句婊子養的,踢一腳,也就還能向前。

導演王競之前的作品《一年到頭》《無形殺》《我是植物人》始終都是密切關注現實,且緊跟社會熱點話題走。《萬箭穿心》依然很現實,卻換了一個平靜的視角。似乎在講一個女人的悲哀,似乎在講至親之間的傷害,似乎在講人格與命運的一縷關係。好在導演並沒有企圖做任何定論,只是把那些文字無法取代的痛感放大,畢竟國產片這樣的空間實在太少。謝飛導演在一次演後談呼籲導演們還是多關注下文學性,其實也是同樣在指出當下的缺失。技術水平與螢幕數都在與日俱增,但控制文本的能力卻似乎一直沒有長進。

說到技術,手提攝影保持了對人物真實化表演的把握外,也將畫面侷限在相對比較窄小的視野內。畢竟這是一部講述80、90年代的電影,以其較低的成本並不是太容易做到還原。所以即便看到劇情中的新公交車、高樓也就淡淡笑過便罷,電影有它自己假定的時空。

劇本基本算是較成功的再創作,對一些人物做了合併與刪除,並且把建建這個原作者憑空獻給李寶莉的「禮物」,變成了同樣在底層掙扎,伴隨著疼痛而逐漸相濡以沫的夥伴。真要說較為彆扭的地方,方方老師的原小說其實更單純,而電影有了邏輯敘述壓力之後,往往會有些「補充」分散力量。比如在小寶上中學過程里,加寫了李寶莉這個「扁擔」身份給兒子帶來的不適,這個感覺雖然完全合理,但是否真需要強調是值得商榷的。

兩位主角顏丙燕,焦剛的武漢話都不算標準,看採訪說由於是臨時決定用方言演出,演員只好一邊學一邊演,最後在發音和情緒之間反應不過來,只好先保戲,這也倒都能理解。口音問題對外地人來說區別不大,本地人初始該會被這個極似四川話的腔調弄得有點齣戲,看下去習慣也就好了。武漢話的咬字其實並不難,沒捲舌,沒前後鼻音,R、L、N不太分,也極少連音。麻煩在於日常講話那個腔調通常往下走,但語氣又是上揚,加上平均語速很快。所以即便音全部准,但說得像唸書一般平緩,感覺依然是怪怪的(比如武漢演員趙倩扮演的小景)。陳剛很好地把握了街頭語言中那些「個板馬」「尼瑪」等零碎(通常管這種狀態叫「帶把子」),甚至是聲音壓在喉嚨裡的發聲法,讓這個人物身上的痞氣表現得淋漓盡致。另外搬家的工人,工廠的書記,漢正街的老闆的味兒也都很正,他們大多來自武漢說唱團。反是扮演奶奶的省話劇院的何明蘭可能長期在國語環境裡,時不時會蹦出幾個不屬於本地的字音。

最後再贊一次顏丙燕,她通過自己張弛有度的表現在次證明了好的演員就該是一把刀子,只要碰上合適機會就能在觀眾心裡留下創口。有這位北京女演員來演武漢的李寶莉,是這個角色在十年苦難之外最後的福氣。

評論