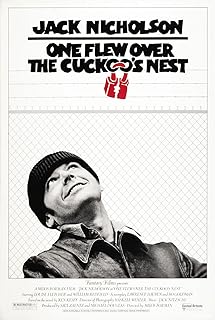

電影訊息

飛越杜鵑窩--One Flew Over the Cuckoo's Nest

編劇: Lawrence Hauben Bo Goldman

演員: 傑克尼柯遜 露易絲馥萊雪 Michael Berryman Peter Brocco

飞越疯人院/飞越杜鹃窝/飞越喜鹊巢

導演: 米洛斯福曼編劇: Lawrence Hauben Bo Goldman

演員: 傑克尼柯遜 露易絲馥萊雪 Michael Berryman Peter Brocco

電影評論更多影評

2013-01-27 08:57:03

想到被管制的學生時代

電影最後的鏡頭,是酋長砸開窗戶後向遠方奔跑。小說的最後一句話是「I been away a long time」。似乎酋長真的遠離了瘋人院,似乎人類已擺脫窒息的舊體制,在自由世界裡愉快地呼吸。

福柯在《瘋癲與文明》一書的前言裡引用陀思妥耶夫斯基的話:「人們不能用禁閉自己的鄰人來確認自己神志健全。」於是人們「用一種非瘋癲的冷酷語言相互交流和相互承認。」

在全書的結論中,福柯提到非理性的瘋癲催生了大量現代世界的藝術作品,「尼采的瘋癲、梵谷或阿爾托的瘋癲都表現在他們的作品中……自荷爾德林和奈瓦爾的時代起,被瘋癲『征服』的作家、畫家和音樂家的人數不斷增多……」

《浮士德博士》里,托馬斯·曼也將主人公的音樂作品描繪成是在魔鬼的驅使下誕生的,並把這種非理性的瘋癲與納粹主義在德國的興盛對應,懷念理性時代的文明。

理性與非理性是人性中固有的兩面,當個人的瘋癲徹底暴露在群體中,便會損壞秩序。而秩序的壓抑,反過來會讓所謂的精神疾病變本加厲。

影片中的精神病人們,在護士長的家長式管教下,永遠無法克服自己的心理障礙。我注意到比利在瘋狂的初夜後,其實已經克服了由初戀失敗導致的嚴重自卑,他面對護士長的訓斥,竟兩次沒有口吃。然而護士長並不在意這一點,反而說要告訴比利媽媽這件事,羞辱和恐懼讓比利再次口吃,隨後自殺。

看到很多人看過電影后說,瘋人院的病態管制讓他們想起了自己的中學時代。深有同感,特別是我到現在還有口吃。下面不再宏大論述,也傾吐一下自己成長過程中,在每個階段的管制中所形成的心理障礙。

在上小學之前,我是個整天笑嘻嘻的調皮鬼,記得晚飯後總是拉著個小凳子到學校的鄰居家裡炫耀自己吃了幾大碗飯。

小學時,不願受哥哥和爸爸的管教,每次反抗都以挨揍和寫檢查告終。一度自習跆拳道,想打敗他們,但還是會被他們一腳踢飛三米遠。已經上中學的哥哥成績優異,而我叛逆不羈。媽媽常說兩句話:「你要是有你哥的一半就好了。」「你怎麼就跟人家不一樣呢?」前一句話我一直引以為榮、不屑一顧,但會對後一句話認真地頂嘴:「跟大部份人不一樣就是精神病嗎?」

三次離家出走,兩次自殺未遂。那時開始看叔本華的書,五年級時的理想是成為哲學家。從那時開始口吃,越來越嚴重。有個小夥伴也口吃,他爸給他矯正口吃的方法就是在他口吃的時候扇他一巴掌,最近幾年,這個小夥伴得了抑鬱症,他爸為給他治病已傾家蕩產。我還有個同齡表兄到現在還是嚴重口吃,不斷被周圍人譏笑,他現在不願和人說話,不願工作,找不到女朋友。

初中時,經常在自習時拉同學去踢球、看世界盃。那個高大肥胖的女班主任無數次要開除我,我倒開心至極,那時深受鄭淵潔和韓寒的影響,一心想把反抗應試教育的理想付諸行動,巴不得立即退學。我被作為恐怖份子送往其它幾個班,最終又被遣返回來。

高中時,被收走「課外書」百餘本。因此被班主任視為大毒瘤,經過罰做操、罰錢、寫檢討、請家長、隔離等各類手段後,終於在高考前一個月忍無可忍把我的桌椅搬走,我索性離家出走,白天踢球、泡網咖,夜裡到處借宿、睡馬路牙子。直到高中畢業後的幾年,總是做惡夢,夢裡都是班主任突然出現在後門,把我正看入神的課外書奪走而後百般折磨。上大學後,我感覺他當年辛苦逮我也挺不容易的,於是過年和同學一起去看他,聊兩句後他斜著眼瞅我:「就你這樣不學無術的也能考上大學?」從此,我對他的情感只剩下憐憫。

剛上大學時,自我感覺英語還不錯,大一沒好好學英語,成為全班唯一英語掛科的人。班會上,輔導員說:「有些同學英語考不及格,竟然還想考研,趁早放棄吧!」那學期我每天戴著耳機,聽能將自己與周圍世界隔離開的音樂,啃英文音樂著作,隨後竟成了全班唯一過英語六級的人。幸好有音樂的陪伴和激勵,我沒有像大多數人一樣在冷嘲熱諷中自我懷疑直至放棄。

這些事早已隨風飄零,在現在看來似乎不值一提。但在學生時期,來自老師和長輩的話語終究是重要的,極端的管制和話語有可能毀了一個人。我雖僥倖從那一層層語言暴力中逃脫,卻也像很多人一樣留下被灼傷的痕跡,比如現在不時冒出的口吃毛病,比如面對困難習慣性逃避的軟弱性格……

我們如今做老師時,能不能努力通過最大的理解和耐心去面對學生,這無論對於老師自己還是學生都是救贖的機會。如果你把所謂的「壞學生」當精神病人,可能有一天你自己會成為一個精神病人。任何學生都是有待你去塑造的人,從這個角度來講,那句「沒有教不好的學生,只有不會教的老師」是有道理的,這至少說明了成長環境對於一個孩子是多麼決定性的。同樣的道理,所謂瘋子大多也是被周圍殘忍的同類逼瘋的。

另外,我們在教育過程中能否只將真善美的東西呈現給學生?那些我們已經看破的醜惡面可以留給學生在成長過程中親自磕碰。我的高中班主任經常在課上說:「這個社會就是不公平的,做什麼都要靠金錢和關係。」即便社會真是這樣,也不必由老師來說出這個事實,因為老師是傳授常識的人,學生會認為老師的話就是事實。如果學生都在畢業之前便認定醜惡即事實,那麼這個社會必將成為一個醜惡的社會。

記得宋飛當年在揭露中國音樂學院招考黑幕時說,她沒有告訴被黑的學生們落榜的真正原因是什麼,也不想學生們知道,怕他們知道了,會以為平時教他們在音樂中所表現的美好都是假的。

中國的教育制度容易滋生病態的老師和學生。在此狀況下,我寧願我們多一些理性,去理解學生們尚未完善的人性,去改善這種種病態的情形。

評論