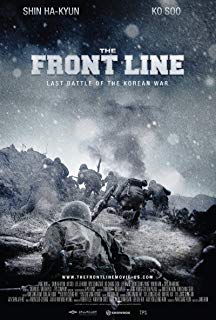

電影訊息

電影評論更多影評

2013-02-07 02:04:33

高地之戰,心靈之戰

看了《高地戰》。很多人都把他定位成一部歷史片,導演也是。板門橋談判,中國志願軍,美軍戰鬥機,確切的時間,確定的地址,戰爭的動機。除了人物、具體情節、影片線索的虛構,導演欲向我們展示的,似乎是對過去歷史的解讀。也是,歷史題材的戰爭片,當然是為了以史明鑑。只是,如果可以,我更願意把它看做一部背景架空的戰爭片。歷史易惹是非,眾說紛紜。如果拋卻從革命家、教課書上得來的成見,或許一千個人眼中也沒那麼多哈姆雷特了。《高地戰》中對人性刻畫的意圖如此明顯,而刻畫得又如此深刻。雖然導演只是向我們拋出了矛盾而沒有去解決它,但足以發人深省,震懾人心。

從影片的後半部份開始,我不停地流淚。停戰協議簽訂前的幾個小時,金秀赫戰死,所有的人痛不欲生。申日榮要注射嗎啡以使自己麻木,主人公姜恩彪說:「不要抑制痛苦,哭出來吧。」聲音穿過螢幕,我不禁嚎啕大哭。從來沒有因為虛構的故事而如此悲傷過。這個鏡頭,在我把《高地戰》反覆看了三遍中,回回忍不住潸然淚下。煽情和壓抑在導演手中拿捏自如。他是怎樣做到的?為什麼我心中的弦彷彿被拉緊、拉緊,幾乎要斷裂?斟酌許久方如夢初醒:人世間很多痛苦其實都來源於矛盾,自我內心的矛盾。

金秀赫原本只是個二等兵,在與好友姜恩彪失散後,加入了鱷魚中隊。在兩年時間裡,迅速地成為了一名中尉。「只要能活下來,軍銜就能變成這樣。」這是他和恩彪重逢後對於恩彪疑惑的解答。然而,為了活下來,他似乎開始變得冷漠。在一次行軍過程中,新兵南成植被神射手「兩秒」射中。秀赫卻任其痛苦哀嚎,甚至阻止恩彪的援救,默念「再來一發」,只為找出「兩秒」的位置,間接導致南成植的死亡。如果要為「見死不救」配幅插圖,這一幕再合適不過。這一刻,秀赫已不再是有著喜怒哀樂的秀赫,他心中充斥著戰爭帶來的仇恨。事實上,這一刻,他只是一隻木偶,做著戰爭的傀儡。「很多人都死了,這就是戰場。」他對於恩彪的質問冷靜地回擊。戰爭使人對於死亡變得麻木。但戰爭真的使秀赫對於死亡變得完全麻木了嗎?那個斷臂的女孩子,稚嫩的詢問挑動著秀赫瀕臨奔潰的神經:「叔叔,等我長大了這裡能長出手臂嗎?」成植的死,成千上萬個成植的死,女孩子的斷臂,自己的兩難境地,恩彪的拷問,這一切的一切,皆來源於戰爭。他的痛苦沒人能理解,終於在良心不斷受到刺激的情況下化成了令人毛骨悚然而又心酸的狂笑,又化成了憤怒而尖刻的嘲諷。這嘲諷,事實上是對戰爭的控訴。我們看到他言行中令人咋舌的瘋狂,又有誰能真正理解他內心的痛苦,至少恩彪沒能理解,揮拳怒罵,傷口上撒鹽。於是秀赫在自我設定的兩種人格中不斷地徘徊。一個是想念著媽媽,同情著朋友的秀赫,另一個是戰爭中可怕的殺人機器,用數字計算著生命。他小心翼翼地行走在戰爭的鋼絲上,卻時不時地有孩子的影子來刺激他的專注。他努力地使自己專注於戰爭,但是專注是為了麻痹痛苦,為了減少戰友的傷亡,為了完成而不是享受。秀赫將他的痛苦化成對斷臂女孩的嘲諷後失控大喊:「這他媽的戰爭為什麼還不結束!」

「戰爭什麼時候結束?」秀赫和恩彪重逢後就問過。

「什麼時候休戰?」沒有兵力護送傷員下山時恩彪無奈地問中隊長。

「可是那什麼休戰協議到底怎麼樣了?」楊孝三在大家休息的時候隨意提起。

「會議期間也可以休戰啊。」南成植隨後附和。

「不管如何全力以赴,總是重複著無休止的搶和被搶的過程。」朝鮮軍官也開始流露反戰情緒。

即使再有愛國主義情懷,久經戰場,眼見著死亡帶走了一個又一個生命,會對戰爭產生懷疑吧。秀赫說:「最後都搞不清了,都在同一個中隊,不記得那傢伙活著還是死了。」沒有體驗過死亡的人還在談判桌上唾沫飛濺。地圖紙上的爭鋒相對,帶來的是高地上的血腥廝殺。從未目睹過死亡的人永遠不能理解死亡的恐懼,或者是,目睹過卻被利益之心熏到麻木,千里之外的生命與我無關,犧牲的和未犧牲的都是棋子,贏才是目的。而在前線,在高地,每一個人都歷經磨難與痛苦,生理的心理的。死亡觸手可及,廝殺顛覆了和平年代的價值觀。在高地,生命那麼渺小又那麼偉大,真情那麼美好又那麼讓人撕心裂肺。在高地,每個人都陷入了分裂,戰爭與人性的衝突在那裡發揮到了極致。17歲的南成植殺死了一個看起來比他更小的朝鮮小兵。「可咱總不能替他死吧。」楊孝三安慰道。可楊孝三自己呢?雖然對敵人的憐憫已經被長久的戰爭消磨殆盡,而對自己的戰友,同情心依然深深折磨著他。南成植被「兩秒」射中以後,楊孝三讓成植「別動」可是沒有出手相救,經驗和理智使他愛莫能助。可是,在那個與中國人民志願軍對戰的雨夜,面對戰友吳基英倒下,他不管金秀赫的勸阻飛奔過去。「再也不能拋下了。」看到我鼻子酸。雨中子彈也顯得更無序而密集。楊孝三喪命在唯一一次的救助中。他後悔了嗎?或許是一種解脫吧,再也不用一次又一次地在人命關天的時候做出救還是不救的艱難決定了。生不如死。「你知道什麼是真正的地獄嗎?」「沒有比這裡更像地獄的地方了。」秀赫就不止一次地表達過對戰爭的絕望。死也許比活更仁慈。秀赫臨死的時候對恩彪說:「我偶爾會想,我已經死了很久,無論我還是你,我們鱷魚中隊所有人,還有兩秒,兩秒那孩子,很久以前就死了,就像無數的南成植那樣……」踏上戰場的那一刻,就是自己不斷死亡的開始,不斷地死亡,直到死神真正來臨時也不感到痛苦。茅盾《蝕》裡的強曾說:「戰場能把人生的經驗縮短。希望,鼓舞,憤怒;破壞,犧牲——一切經驗,你須得活半世去嘗到的,在戰場上,幾個小時就有了。」那是英雄主義者眼中的戰爭。那「一切經驗」,都建立在毀滅生命、褻瀆生命之上。所以《高地戰》裡的人都陷入了矛盾的痛苦中。每個拿起槍枝的人都走在死亡的路途上,肉體的隨時毀滅,心靈的行將就木卻始終丟不了那一塊淨地——14號洞穴。14號洞穴就是那些無處發洩的美好情感的葬身之地。14號洞穴就像埋葬「國王藏著一對驢耳朵」秘密的樹洞。只是,世上沒有不透風的牆壁,也總有柳枝做的笛子會唱「國王有一對驢耳朵」。姜恩彪就就這樣發現了14號洞穴的秘密,發現了「通敵」的秘密,故事開頭的「內奸」謎團終於一點點開始打開。可是,善良正義的恩彪也發現了前任中隊長齊哲振的死亡原因。那個遭遇志願軍雨夜過後的凌晨,他終於鼓起勇氣質問秀赫,得到的,卻是秀赫的犧牲。無盡的哀嚎在林間迴響。導演朝每個觀眾的眼中撒了把土,讓你情不自禁地流淚。

秀赫死了,停戰的消息在廣播裡響了起來。結束了,和平的光芒在溪水裡蕩漾。沒有硝煙的樹林其實很美。韓朝兩軍偶遇林間,士兵們相互揮手高呼一路走好。溪水汩汩,清涼流過心田,洗絕戰場煙塵。我以為這就是影片的結尾,再沒有廝殺。可是導演太殘忍。停戰協議在十二小時以後生效。很多人都認為這個情節太狗血,假得像韓劇。事實上,生活往往比韓劇更狗血。故事和生活哪個更真實,哪個更荒誕,誰也說不清。大霧散去,最後十二小時的總攻。炮火衝天,血與土在身上和地上混合。高地上沒有亮色,只有不斷地衝殺和倒下。秀赫曾說:「艾碌就是這些屍體堆起來的。」現在,成批成批的屍體進行著衝刺性的堆積。嚎叫、怒吼、槍炮聲震動天地。美軍的轟炸機來了,隨地亂炸,不知道死的是哪一方。恩彪再一次地和「兩秒」面對面對峙,這一次,他沒有放手,刺刀扎進「兩秒」胸膛的那一刻,恩彪側過臉去,淚水划過面頰。

關於「兩秒」,很多人都從合理性的角度對導演的角色安排不滿。20歲的女狙擊手,出生入死直到影片的最後,兩次槍口死裡逃生。很多人都為主角發現「兩秒」的身份後放手而扼腕嘆息,甚至鄙夷。我一直認為,秀赫和恩彪的不忍心下手並沒有那麼可恥。在傳統的觀念里,女性和孩子總是純良的象徵。恩彪林間小溪邊見到過來偵察的「兩秒」的那一個夜晚,應該怎麼也不會想到睜著怯生生的眼睛不說話的女孩子就是那個殺人不眨眼的「兩秒」吧。那照片上的女孩子笑得那麼可愛、純真無邪,不管秀赫有沒有愛上她,都不會想到自己最後會栽在這樣一個看起來如此美好的人手裡吧。他們的軟肋,不是「兩秒」美好的容顏,而是他們內心對美好唸唸不忘的渴求吧。

三年前,當恩彪和秀赫被朝鮮人民軍放走時,朝鮮軍官玄政允趾高氣昂地問:「知道你們為什麼會輸了這場戰爭嗎?知道你們為什麼一直在逃嗎?這是因為你們不知道為什麼戰鬥。」三年後,高地之戰接近尾聲,屍骨遍野,只剩下恩彪和玄政允在曾經交換過物品的14號洞穴旁相遇。喝了酒的玄政允將酒遞給恩彪,又掏出了韓國士兵給的煙,姜恩彪也拿出一支,擦亮來自朝鮮的火柴給玄政允點了煙。他追問三年前玄政允的話:「我們為何而戰?」「過去太久了,忘記了。」秀赫曾說:「我們不是和敵人打仗,而是跟戰爭打仗。」戰爭,本來就毫無意義,本來就沒有輸贏。人類的自私終將遭到報應。佔有慾,讓世界失去安寧。

真的是很好的一部電影,煽情而不濫情。「再也不要有戰爭了」是看完後最直接跳出來的想法。如果我們每個人都不那麼自私,如果我們能夠站在人類的立場,看到高一點,遠一點,如果我們能夠明白總有一天我們會離開這個世界,我們的子孫的子孫也會離開這個世界,如果我們知道地球會毀滅、宇宙也會毀滅,那麼真的沒有什麼可爭搶的。「自其變者而觀之,則天地曾不能一瞬;自其不變者而觀之,則物與我皆無盡也。」平平安安地活著,才是最大的幸福。

http://www.douban.com/note/261692988/ 舉報

評論