2013-02-11 05:53:58

雖歷經厄運,仍心存希望

************這篇影評可能有雷************

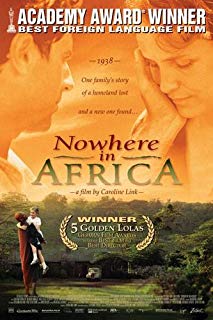

距電影《何處是我家》(NIRGENDWO IN AFRIKA)的誕生及獲得奧斯卡最佳外語片獎已超十年,雖沒能在當時有幸一睹佳作,但近兩年由於工作生活在非洲多國,讓我更能感受到此片所展現的情懷與人性。於不追趕時髦的我來說,可算是塞翁失馬了。

話說當年我很關注的《英雄》獲得了奧斯卡最佳外語片提名,現在大家都知道結果它就止於提名,而當你看完能笑到最後的德國影片《何處是我家》,才會真正知道其原因。恐怕當張藝謀看過之後也會發出「既生瑜何生亮」式的嘆喟。

該片改編自德國作家史戴芬妮•子白希(Stefanie Zweig)於1999年所寫的半自傳小說,導演與小說作家一同成為該片的編劇。兩位女性描述二戰帶給人類災難的視角非常獨特,情節樸實、有節制,是影片成功的重要因素。

影片開頭便很精彩,肯亞的熱帶曠野與德國雪景以蒙太奇形式出現,伴著主人公黑姬娜的憶述展開。重要人物悉數出現,主人公黑姬娜,她的母親耶特爾,遠在肯亞因瘧疾病倒的父親韋特,父親摯友許斯金德,還有忠誠廚師歐伯爾。

影片講述的時間跨度從1938年到1947年,我認為本片最大亮點莫過於猶太家庭一家三口隨著時間推進各自的經歷,從而呈現出人性的變化。那麼,下面就簡要概括一下三口子從開頭到結尾分別有了些什麼轉變。

先說耶特爾,我認為她是轉變最大的一個:

丈夫信上說需要電冰箱,要是箱子裝不下就把那些盧臣泰瓷器都扔掉,這裡用不著。但她卻沒帶,而卻帶了雕花瓷器,簡直跟丈夫唱反調。原來她將買冰箱的錢拿去買了件晚禮服。

在前往肯亞前,公公麥克斯問她是否會與他兒子相守在一起,並拉著她手說要答應他夫妻兩人一定要堅持到底,她點頭應道。總是有個人會付出更多的愛,那個人會很脆弱,我兒子很愛你。

跟丈夫說我們不能住這兒。日常缺水,無肉吃,只吃雞蛋和玉米糊,看到野火後她氣說再也受不了,要離開。

跟廚師歐伯爾說「想跟我說話就學德語」,但後來她卻學了當地語言。當丈夫說跟他到奈洛比生活時,她卻拒絕說她要跟歐伯爾留在原地。過去幾年她老想去別的地方,先是想回德國,後來是Rongai,她總是不滿意,但後來她卻不想離開前往奈洛比。

教育女兒說別跟黑人到處亂跑,小心他們會傳染瘧疾和其他疾病,他們很髒,白人小孩不是黑小鬼,不要吃他們的東西,也不能進他們的小屋。

丈夫教訓她無權過驕奢生活,讓她別再想當千金小姐,要面對現實。在英國人的「五星級」監獄裡她被另一個女人教訓應設法營救丈夫,而不是老在抱怨,可以寫信給奈洛比猶太社團去說服英國人。兩週後她們被獲准探訪關在俘虜營的男人。後來她為了給丈夫換到農場的工作,她不得不獻身給一名懂德語的英軍。

再來看看韋特:

總認為他的家在德國。他一直很想念他的爸爸,納粹不准他做律師,還沒收了他爸爸的旅館,讓他整個家庭面臨失業。為什麼會這樣?因為他們是猶太人。

他爸爸以為這一切一兩年就會結束的,他一直勸他的家人儘快離開,他一直希望能如父親所願當上律師。

一開始,在妻子眼中,在肯亞的他是個窩囊廢,雖然他有份管理養牛場的工作,但他不再是個律師了,他也試圖去打獵,讓家人能吃上肉。後來他管理農場,又自願三軍。最後他爭取到回德國法蘭克福當律師的機會,他妻子說他是個理想主義者,他承認並覺得很驕傲,因為那代表他還相信人類。我認為這一幕是全片的畫龍點睛之處。

最後看看黑姬娜。她是原著小說作者的童年原型,電影的敘述者,也是這部電影我最喜歡的人物:

在德國時她很害怕其他孩子和人們,甚至連獵腸狗都不敢碰,只管抱著洋娃娃。但她到肯亞Rongai後有了只小羚羊(後來小羚羊在外面被其他高級動物吃掉了),她還主動要養無家的野狗,說在肯亞不怕狗了。

她的記憶中德國是個黑暗的地方,不像肯亞那麼明亮、炎熱,那裡充滿大型建築物和陰沉的房間。

她的德國夥伴跟她說黑人總吃黑色東西,不然就是生的、帶血的東西,還吃狗肉、蚱蜢。

在肯亞主動迎合當地生活,自覺脫掉鞋襪光腳感受土地。後來換了一個居住地,她坐在屋頂說這是全世界最美的地方。

她要離開她的同伴,到英式學校上學。離開農場坐車去學校前,她向同伴發誓保證放假會回去。學校里也有明顯的種族之別,猶太人不用禱告(他們認為猶太人殺了上帝之子),週五也可以想吃什麼就吃什麼。她不愛運動,至少不愛那種英國人玩的蠢遊戲。老鷹失手讓蛇從天而降,這都是她的校園生活。

放假回家後,因為所受教育的影響,她認為自己已經不再是小孩了,她不會再像以前一樣在外面脫掉上衣,黑人也不能看白人的胸部。但經過與黑人朋友談話後,她脫掉上衣,露出胸部,跟朋友爬上樹去。算是呼應了前面她媽媽脫去上衣學黑人女人行走。

肯亞的這一切生活孕育了黑姬娜,甚至當她得知戰事結束可返回德國之時,仍深感不捨,若不得不回去的話她問是否能跟歐瓦一道同行呢。

其中摘錄兩幕感人肺腑的對白。

1. 校長叫黑姬娜到他辦公室並對她問話那段我看哭了:

校長:「你就是那個猶太女孩嗎?」

黑姬娜點了點頭。

校長:「我聽不到哦。」

黑姬娜:「對,我是猶太人。」

校長:「告訴我,你是真的聰明呢還是非拿第一不可?」

黑姬娜:「什麼?」

校長:「我是問,你為何學習得這麼好。」

黑姬娜:「因為我家沒錢。」

校長:「猶太人時不時很喜歡談錢?」

黑姬娜:「我不知道。我爸爸每月賺6磅,我唸書就花了5磅。」

校長:「啊!你連這些事都知道啊。」

黑姬娜:「我爸爸告訴我的。」

校長:「很好。」

黑姬娜:「我爸爸什麼事都會告訴我。他也告訴我,我們不能浪費錢。」

校長:「那你爸爸原來在德國的時候做什麼的?」

黑姬娜:「他以前常穿黑色外套,但現在農場裡他就不再這麼穿了。」

校長:「你喜歡肯亞嗎?」

黑姬娜:「喜歡,我非常喜歡非洲和歐瓦。」

校長:「誰是歐瓦?」

黑姬娜:「我們的廚師,他一直在農場照顧我們,他知道我們是德國人,但不是納粹。」

校長:「你父母看到成績單一定會很高興的,還有你寫的優秀作文。」

黑姬娜:「他們看不懂,除非我先翻譯成德文。」

最後校長給了她一本書,讓她帶回家可在假期看。

2. 歐伯爾離開那段對白如下:

黑姬娜:歐伯爾,再抱起我一次吧,就像我剛到Rongai時一樣。

歐伯爾像當年第一次見到黑姬娜時那樣抱起黑姬娜,只是這次她重了不少。

黑姬娜:別走,你其實不想去旅行的。

歐伯爾:好好照顧主人,他還像個小孩。你很聰明,要幫他指點迷津。

然後歐伯爾將黑姬娜放下,帶著那條本是野狗拉姆勒毅然踏上旅途。看到這裡我跟黑姬娜一樣流下了難離難捨的熱淚。

電影在肯亞實地取景,傳達了很多當地的傳統文化、自然景觀,人物呈現栩栩如生,簡單列舉如下:

大片的金合歡,是非洲的標誌性常綠樹。

運水是女人的工作,男人不運水。

祭典,殺羊,求肯亞山上的恩加神下雨。

路上的行乞者,頭頂貨物兜售者。

波克族傳統,臨死的人被抬到屋外,因為死在屋裡,屋子會不乾淨。族人認為死者並不會感到孤獨,因為祖先們會圍繞死者。晚上土狼會拖走屍體。他們認為家人獻祭才能淨化它。

農場內無上裝的黑人女人。

當耶特爾跟歐伯爾說你不怕你在家的妻子孤獨?他回答說女人很無助,但黑女人就不一樣了。他有6個小孩,3個老婆,他把賺的錢都給他們了,雖然只有12先令,但他們種玉米、豆子和捕魚為生。

韋特從軍後,許斯金德有天駕車載耶特爾去兜風,他帶她去了博戈尼亞湖,那一片粉紅色的火烈鳥壯觀美景勾起我的快樂回憶。雖然我2011年去的是納庫魯湖國家公園,但兩個湖其實靠得很近,同樣有火烈鳥等標誌性動物。博戈尼亞湖、納庫魯湖、Elementaita湖組成的肯亞東非大裂谷的湖泊系統於2011年列入世界自然遺產名錄。

村民慶典,在聖樹下宰牛,唱歌、跳舞、喝酒。

晚上要穿長袖衣服,甚至毛衣,因為生活在高原上,晝夜溫差較大。

黑人小孩捉到蝗蟲直接放入口裡活活吃掉。農場上下一心趕走蝗蟲的一幕非常精彩!事後烤蝗蟲吃也是很有非洲特色的事情。

影片結尾黑人婦女在火車停靠處兜售香蕉,耶特爾笑著對她說:「我無法買東西,我跟猴子一樣窮。」那兜售者隨即遞上一根香蕉給耶特爾,並說:「那就送給猴子吧。」火車緩緩開走,那兜售者彷彿也沒有賣出一根香蕉,倒是賠上了一根,但她卻笑容滿面看著火車開走。

電影承載的資訊量很多,有些雖然沒有深究,甚至只是一掃而過,但作為由小說改編而成的電影來說,已經做的相當出色。影片通過高超的導演、表演、攝影、剪接等將整個故事情節穿插串連逐一呈現出來,並充滿史詩氣質,獲得多項大獎是實至名歸。

不足之處還是有的,最明顯的是敘述視覺上的不統一。從獨白的層面上可以更容易看出漏洞,其中一幕甚至直接改用母親耶特爾來做獨白:「有些字眼在此已失去意義,如『退稅』或者『有軌電車』。有時我懷疑梳妝打扮有何意義,即使我穿麻布袋也並不會有人在意。」

影片從人性的視角看待猶太人家庭的變遷,貼合片名,他們沒有固定的家,一直在逃難。要找一個歸宿不容易,以致於適應了肯亞生活後就不想離開了,又害怕回到德國後會有新的遭遇。再去適應新的環境是需要勇氣的,因為那樣不得不先選擇再次失去現有的,然後去面對未知帶來的風險,這是猶太人的縮影。

他們一家一直受到歧視,在德國時住在樓上的小孩就煞有其事地說別跟猶太人說話。剛到肯亞見到丈夫不久便被養牛場主人操著英文罵他們是該死的難民。瑞士電台播出德國納粹燒燬猶太教會、侵佔猶太商店,將包括人、房子、店舖在內的一切毀壞殆盡。

通過書信得知德國那邊耶特爾家的消息(每封信不能超過20個字,只能寫一封),情況越來越不好,現在要去波蘭工作,波蘭代表死亡。至少有音訊,後來連書信都停止了。

爸爸從軍凱旋,也帶來了德國家人的噩耗,爺爺被毒打致死,麗莎(爸爸的妹妹)被送入集中營,無人活著回來。爸爸讓手下在大石上刻上爺爺的名字以作緬懷。影片最後也呼應了一下對爺爺的緬懷,說他們回到德國後她的弟弟出生了,名字叫麥克斯,跟她爺爺名字相同。這也代表了一個新的希望,正如歷經厄運的韋特所說的:

作為一個理想主義者,我覺得很驕傲,因為那代表我還相信人類。

於喀麥隆杜阿拉阿誇區中喀友好樓

癸巳年大年初一