2013-02-23 03:06:16

《搜索》——《烏合之眾》的「審判權杖」

************這篇影評可能有雷************

【一】 前言

「網民們都是愚蠢,我隨時能掐住全體網民的喉嚨,讓他們發出我需要的聲音!」——網路推手「立二拆四」

儘管這句話狂妄得散發出邪惡氣息,但近年來狂飆突進的網路熱潮,卻越發給予這句話以充足的底氣。

毫無疑問,現如今活躍於各個部落格、社區、論壇裡的哄客們,就如同被遙控的機器軍隊一般,在網路推手的指揮棒下,唯命是從、指哪打哪而毫不自知。他們因厭惡骯髒醜陋的現實世界而聚集到了網上,卻又一手創造出一個更為陰暗混沌的虛擬世界。

回顧這幾年所有的網路熱點,基本上都可以認定為網路推手的人造製品:芙蓉姐姐、天仙妹妹、郭美美、羅玉鳳、干露露,這些鱗次起立,又櫛比沒落的奇人異事,事後都被證明是一場當事人自導自演的鬧劇。而這些鬧劇的炒作手段,又直接改變著現實社會群體的思維方式。2010年10月16日,河北某校園發生車禍案,肇事者在解釋自己身份時,一句「我爸是李剛」被媒體斷章取義置於頭版頭條,隨即被誤讀成官二代的仗勢狂言。2011年12月,網路風傳「丈夫小三逼死原配」的話題,憤怒的網友將「偷情者」人肉並公之於眾,誰知沒過多久,「被逼死」的原配竟「死而復生」。而最具代表性的,還要數藥家鑫事件系列:2010年10月20日,西安某學校學生藥家鑫,駕車撞傷路人張妙,下車查看時將張妙八刀刺死。為將藥家鑫「繩之以法」,張妙父母的代理人張顯,頻頻在部落格上捏造虛假資訊,將藥家鑫塑造成一個「官二代」「富二代」形象,從而贏得社會輿論。藥家鑫被判死刑後,其父藥慶衛狀告張顯名譽侵權,法院判決藥慶衛勝訴。而張顯則在數月之間,便由萬人稱頌的義士,淪落為千夫所指的小丑。

當我們將視角從台前轉到幕後時,我們可以清晰地看到,構成這些事件的主體,絕不止於街頭巷尾、茶餘飯後熱議的具名人物,還有一群默默無聞的草根網民。評定李剛父子聲名,討伐丈夫小三「姦情」,審判藥家鑫生死的,從某種意義上說,並非是法官的法槌,而是洶湧的輿情。民意所指,可謂無往而不利。

我們當然不能對網路做出絕對負面的評價。網路平台起到公益救助、輿論監督等巨大作用的例子已屢見不鮮。但我們也毋庸諱言,由於網路資訊多、節奏快等特點,網民辨別真偽、判斷正誤的推理能力恰如江河日下——新浪部落格、人人網、天涯社區層出不窮的假新聞、假消息、假語錄,就是強有力的佐證。而隨之崛起並蒸蒸日上的,卻是具有專業輿論引導能力的媒體及公關公司。網路這個原本屬於全民所有的自媒體,很大程度上已幻化為「三人成虎」的人造謊言世界。

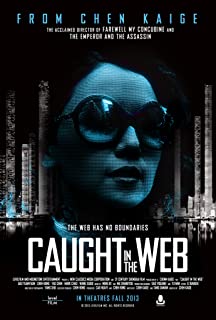

言及於此,我們就知道陳凱歌的《搜索》是多麼的生逢其時了。

【二】《搜索》的生不逢時

陳凱歌憑藉《霸王別姬》等數部作品,一舉踏上國民級導演的殿堂。但曾幾何時,隨著《無極》《趙氏孤兒》等數次「超常發揮」,陳凱歌又一度成為最沒有觀眾緣的導演。大概是「饅頭血案」記憶猶新的緣故,才使陳凱歌拍出這麼一部痛批炒作的作品。切膚之痛的先天優勢,使陳導將國產電影現實題材的挖掘,推到了罕見的高度,「超常發揮」也終於變成「正常發揮」。可惜「陳凱歌」三字招牌「臭名昭著」,讓這麼一部接地氣的作品飽受無數罵名——電影尚未上映,豆瓣網上便有一千多名網民表示已看過此片,且多半給予差評。最誇張的一個例子是,在《搜索》剛開拍的後一天,就有一位網友留下如此評價:「片子看過了,一如既往的爛。」

然而隨著電影的正式上映,觀眾的評價也開始大為改觀,不少知名影評人紛紛叫好,豆瓣的評分由4分多一點,猛然上竄到7.1分。網頁下的評論,也由「打三星以上的都是狗」,轉變為「搜索怎麼奇葩了,求高見」的反駁隊形。看到網站上針鋒相對的觀點角逐,當今網路語境之惡劣,似乎也可見一斑。這也從另一重維度,為《搜索》的內蘊添加一筆勾勒。

我無異於贅述《搜索》在電影藝術上的成功或不足之處,僅在此以《烏合之眾:大眾心理研究》為理論模型,分析一下《搜索》中「墨鏡姐」事件的前因後果。

【三】媒體炮製——惡人是怎樣煉成的

《烏合之眾》為古斯塔夫·勒龐所著。此人乃赫赫有名的法國社會心理學家,以研究大眾心理特徵著稱。儘管此人有許多錯誤的偏見,譬如對婦女、兒童毫不掩飾的鄙夷,狹隘的種族主義觀等等,但他對社會趨勢及群體運動的預見卻有著驚人的準確性。在此僅舉一例:1911年辛亥革命之後,勒龐在《革命心理學》中寫道:「中國不久就會發現,一個失去了漫長歷史給它披上的盔甲的社會,等待著它的會是怎樣的命運。在幾年血腥的無政府狀態之後,它必然會建立一個政權,它的專制程度將會比它所推翻的政權有過之而無不及。」(大陸譯者在此句之後,頗值得玩味地加了句註釋:「國民黨政權的專制使他的預見成為現實。」)

而陳凱歌的《搜索》,可謂是《烏合之眾》的電影版註腳。拋開戲劇性和藝術誇張不談,《搜索》的內容,基本上是我們耳熟能詳,最起碼毫不陌生的橋段。美貌神秘的女主角葉藍秋公然排斥社會公德,引來洶洶輿情,其後又桃色新聞纏身,隨即遭受無數口誅筆伐,直至人肉搜索。最後葉藍秋一死求全,罹患絕症的真相被公開,媒體、網路上掀起悼念思潮。而原版小說的結尾則更為灰暗,網路咒罵的矛頭,又轉移到負責葉藍秋事件新聞的記者陳若兮身上——於是,就猶如倒塌的多米諾骨牌一般,陳若兮成為第二個,但肯定不是最後一個受網路暴力詛咒的犧牲品。

用電影的話說,葉藍秋不讓座也就是「屁大點事」,卻能將人逼得要死要活,這一切自然要歸功於運籌帷幄帳中的輿論領袖——陳若兮和沈流舒。前者憑藉豐富的職業經驗,後者依靠廣泛的人生閱歷,將受害者(葉藍秋或陳若兮)打上醒目的罪惡標籤,使之成為某種社會渣滓的典型代表,在眾目睽睽下將其綁架到十字架上。網民固有的仇恨火種隨即被引爆,並排山倒海般湧向受害者。

事實上,「民氣可用」向來是古今官場的博弈方式。譬如希特勒的演講鬼才,歐巴馬的振臂高呼,借演說獲取的民望,無疑是登頂掌權之重要資源。而現代媒體的運行之道,與政客們的演講辯論技巧大同小異,無非是巧言令色、眩人眼目罷了。勒龐則在《烏合之眾》中《群體領袖及其說服的手法》一章,具體講述了所謂「領袖」的種種手段。我們大體可以將其總結為三個詞:斷言、重復和傳染。

陳若兮的炒作手段,是此三段式的典型代表。她打出墨鏡姐不尊老愛幼的先行立場,再通過線人爆料等方式不斷添磚加瓦,坐實了葉藍秋「缺德小三」的形象(斷言);其後陳若兮扣下道歉視訊,並通過邀請名人訪談、採訪葉藍秋熟人、挖掘沈流舒「黑幕」、爆料沈家糾紛等後續報導,不斷重複「葉藍秋禍害人類」的論調(重複);最終形成一股強大的輿論磁場,網民們一致認為:葉藍秋這種賤女人,不奸不足以平民憤;沈流舒這種臭大款,不殺不足以慰民心(傳染)。

電影中的沈流舒比較務實,只是設局砸了陳若兮的飯碗。而原版小說中的沈,完成了更狠毒的逆襲——將葉藍秋的悲劇,絲毫不差地複製到陳若兮身上。當年《討胡檄文》《討武曌檄》等曠世雄文,其效力遠遠比不上一篇網路新聞——「女記者陳若兮涉嫌敲詐葉藍秋接受內部調查」,一篇沒有文飾沒有修辭的通告,卻宛如催命符一般,宣判了陳若兮的死刑。

如果我們將自己的身份代入到電影中「不明真相」的網民時,我們會驚訝或者憤怒地發現,我們便如同一隻只搖擺不定的陀螺,任由陳若兮或沈流舒抽打玩弄。儘管他們呈現的資訊,都確實是所謂事件事實,卻絕非事件真相。雖然電影並未突顯二人操控輿論的罪惡,甚至著意表現二人在電影中的無辜、無奈亦或無助。但他們的行為,無論出諸何種情感,都顯然違背了職業道德,並存在公器私用之嫌。

為謀求某種目的而不還原事件真相的行為,在現實媒體中已俯拾皆是。CNN為首的境外媒體自不用說,CCTV、《人民日報》等政黨喉舌不提也罷,就連向來以做深度報導自詡的《南方週末》,時常也無法逃脫斷章取義、指鹿為馬的指責。至於地方黨報,則只能附庸於大牌媒體的身邊,可憐巴巴地啃食著人家吃剩下的資源,或者時而自作聰明做出幾篇烏龍報導,徒淪為讀者的笑柄。

我僅舉以下幾個例子:

2009年10月,央視著名主持人方宏進因涉嫌詐騙而被取保候審。此事炒得沸沸揚揚,方宏進也因此深陷輿論漩渦。後來當地檢察機關以證據不足為由,不予起訴。幾近身敗名裂的方宏進想找媒體自證清白,卻已無人問津。

2010年7月,爆出「產婦因未給助產士紅包而被縫肛門」的新聞,後經查證,所謂「縫肛門」只是對產婦痔瘡出血點進行手術處理。不幸的是,當事助產士因此失業,生活拮據;當事醫院亦被迫停業。

2011年10月,爆出「八毛門」事件:「孩子便秘在A醫院要花十萬元做手術,在B醫院花了八毛錢」。後經查證,孩子確實是患上了比較嚴重的腸道疾病,經手術方得治癒。此時,該新聞已給整個醫療行業帶來極大的負面打擊。

2012年5月,癌症女孩魯若晴在部落格寫下勵志文字,引得萬人同情。而後《魯中晨報》赴醫院調查,認為魯若晴有造假之嫌,提出「魯若晴沒求什麼,但網路求秩序」,「魯若晴:請不要透支我們的同情!」後查證,魯若晴確有其人,她卻早早因受到困擾而選擇註銷部落格帳號。

說實話,這些媒體對資訊的誤讀誤報,並不一定是有意為之。甚至可以說他們報導的都是事實:方宏進確實涉嫌詐騙,產婦確實屁股被縫(儘管不是肛門被縫),孩子確實在野雞醫院只花八毛錢治病(儘管沒治好),魯若晴確實並非真名。但呈現出的價值判斷,卻與真相背道而馳,更由此帶來不可避免的災難——這即是新聞人最大的失職與失敗。

即便如此,諸如此類的假新聞依舊層出不窮。因為媒體人都知道這麼一條真理:「群體沒有推理能力,因此它也無法表現出批判精神,也就是說,它不能辨別真偽或對任何事物形成正確的判斷。群體所接受的判斷,僅僅是強加給它們的判斷,而絕不是經過討論後得到採納的判斷。」

【四】願打願挨——受眾是如何被洗腦的

每一次媒體誤報事件之後,都會有人指責媒體的公信力缺位,新聞人的職業道德淪陷,卻鮮有受眾群體自我反省。我們為什麼會心甘情願被人弄得暈頭轉向?勒布給出了一個似乎偏激的答覆:因為群體沒有正確的判斷能力。

是否全體人類都如勒龐所言,偏聽偏信並毫無理智呢?答案顯然是否定的。無論是現實中,還是網路上,自然也不乏理性的有識之士。以勒龐的話說,他們「講究邏輯的頭腦,慣於相信一系列大體嚴密的論證步驟,因此在向群眾講話時,難免會藉助於這種說服的方式……然而群眾並不比有機物更能遵守這種組合,他甚至沒有理解的能力。」——面對有識之士給出的鐵一般的證據,狂熱的受眾不予理睬,或者強詞奪理。理性者講求邏輯,網路信徒卻「創造」邏輯,並將歪理邪說無限強化。

不要覺得這個論斷是對群體的侮辱,或許事實就是如此,我再舉兩個例子作為佐證:

2008年汶川地震,萬科董事長王石提出「普通員工的捐款以10元為限。其意就是不要慈善成為負擔。」此言論激起公眾抗議浪潮,並嚴重影響到公司業績,王石也不得已做出道歉。反倒是王老吉藉此進行網路炒作,銷量大漲了一把。結果隨著捐款被貪污挪用的消息曝光,網路上又陸續出現「向王石道歉」的留言。

2010年藥家鑫事件發生之後,西安五名教授聯名上書,請求不要讓社會輿論影響司法公正。此舉自然受到一輪臭罵。然而隨著藥家鑫被行刑,公眾由激憤轉而冷靜,藥家父母的喪子悲情與張家父母的無理取鬧被曝光之後,不少人又開始悄悄地進行反省。昔日「藥家鑫不死天理難容」的口號,漸漸無人再提。

由此可見,面對滔滔民意,再理智的聲音也會顯得蒼白無力,甚至最終屈從於前者。

另外,易於接受空泛的空號,卻無法接受具體的事實,也是群體的一大特徵。勒布在《烏合之眾》的註釋中,曾提起他看到過的一樁「趣事」:

一群憤怒的人把一個將軍壓到政府,因為他們懷疑他把設防計劃賣給了外國人。一個政府官員,同時也是非常出色的演說家,出來面對那些要求立即處死這名將軍的暴民。

勒龐的猜想是,該官員會指出這種指控的荒謬性,會說明這個軍官實際上就是設防人之一,並且那種計劃在每個書店都能買到。

然而出人意料的是,官員只是大聲宣佈:「正義會得到伸張的!正義鐵面無私。讓護國政府來決定你們的請求吧。其間我們會把他監禁起來。」

憤怒立即被平息,人群散去。

作者後來醒悟,如果官員只是用邏輯論證去對付那群盛怒之下的人,他必定會被立刻撕成碎片。只有喊出激奮人心的口號,才能稍稍安撫群眾的心情。

不要以為這不是真事,同樣匪夷所思的事情,在中國也曾發生過。2010年10月16日,一名成都女孩身穿漢服就餐,突遇一群大學生圍攻。憤青們把漢服誤認成日本和服,強迫其在公共場合脫下燒掉。該女孩辯解和服實為漢服,得到的答覆卻是「我不管!要平息下面的情緒!」 該女孩只得在廁所中脫下漢服外套與裙子,最後靠好心人借給她的褲子,才得以回到住處。

千家萬戶來仇日,誤把漢服做和服。這種荒誕無知、侵犯人權的舉動暫且不提,在明知對方身穿漢服的情況下,仍堅持己見。這種「拳拳愛國之情」,未免讓人大跌眼鏡,更不免引人反省群體的判斷力何以會蕩然無存。

2012年6月,新出版的小說《搜索》(此為該小說的第三版,也是最差的一版)中,也添加了這麼一句對白:「……你跟網民談證據,他們跟你說地溝油、三鹿奶粉;你跟網民講依法辦案,他們說法律不外人情;你跟網民講人情,他們說你貪贓枉法……」儘管網路群體沒有邏輯推理的能力,但他們卻擁有無師自通的詭辯意識,與激情澎湃的雄辯口才。「偷換概念」這種詭辯方式,在網路上已司空見慣。似是而非的類比、莫名其妙的論證、文不對題的比喻、無理取鬧的反駁,常常使一些毫無智商可言的觀點,佔據了輿論的制高點。熱情被推到萬丈,節操卻掉了一地。

勒龐對此的解讀是:「群體只知道簡單而極端的感情;提供給他們的各種意見、想法和信念,他們或者全盤接受,或者一概拒絕,將其視為絕對真理或絕對謬論。由於這種簡單化的思維方式,群體並不認為真理,尤其是『社會真理』,是只能『在討論中成長』的,它總是傾向於把十分複雜的問題轉化為口號式的簡單觀念。」

從解放前群眾熱烈響應「有冤的報冤有仇的報仇」宣傳標語,到國外競選時選民熱衷於聽到「民主、平等、自由」 等空洞的口號。聚集到一塊的群體,彷彿還真是個只長耳朵不長腦袋的單細胞動物。

【五】群體的劣根性

當我們被輿論磁場所裹挾時,我們為什麼會變成豬腦子?當我們流連於網路各大社區時,我們為什麼會輕易受到一些錯誤資訊的蠱惑?當我們面對群情激憤的輿論氛圍時,我們為何常常情不自禁隨之同化?

換言之,我們能否保持獨有的理性、克制與冷靜?

事實上,我們很難做到如此。「有意識人格的消失,無意識人格的得勢……是組成群體的個人所表現出來的主要特點」。當一個人真正成為「大家庭」一員時,「他的思想和感情就已發生了變化。」絕妙的證據就是上世紀六十年代末,七十年代初中國的政治狂熱,沒有個體、沒有異見,有的只是紅色風暴。在風暴席捲之下,那些貫通中西、學識淵博的學者泰鬥,也喪失了「獨立之人格,自由之精神」——大師學究尚且如此,我等凡夫俗子又能何為?

如果說文革的發生,僅僅歸咎於中國僵化的思想傳統,奴性思維的國民性,應試教育、集權體制等獨有特色。那麼向來以自由自我標榜的美國,發生的這一件事,會讓你毛骨悚然:

1967年,美國Palo Alto Cubberley的歷史老師Ron 瓊斯,為了讓學生體會法西斯主義,開始採用專制型的教學方式。他通過重複一系列命令,諸如起立、坐下、集合等方式,以及「紀律鑄造力量」「團結鑄造力量」等口號,成功將學生們鑄造成一個集體。之後,課堂裡的人數從30人漲到了80人。學生對老師產生了頂禮膜拜般的感受,甚至接受老師的委派,毫無保留地出賣對該集體表示懷疑的父母、摯友。直到Ron 瓊斯宣佈組織解散的那一天,仍舊有超過200名學生筆直地端坐在那裡,等待老師的佈道。

而這一切,只花費了五天。五天,一群自由散漫的高中生,成為法西斯主義信徒;五天,納粹速成班啟動。

「群眾情緒的簡單和誇張所造成的結果是,它全然不知懷疑和不確定性為何物」——這話同樣出自一百年前的勒布之口。

【六】人言可畏

「群體推理的特點,是把彼此不同,只在表面上相似的事物攪在一起,並且立刻把具體的事物普遍化。知道如何操縱的人,給他們提供的也正是這種論證。」想想我們現實中那些爭議人物,哪個不是被貼上了勁爆的標籤,從而令人浮想聯翩或義憤填膺?官二代代表著體制沉疴、富二代代表著財富原罪、小三代表著靈肉淪喪等等,不一而足。從李啟銘到藥家鑫,從郭美美到干露露,只不過履行著宣洩口的職責,為深層次的社會問題做炮灰而已。

將整個社會問題所聚引的火力,全部指向一兩個譁眾取寵的炮灰,無疑是浪費並且不當的。輿論應當起到倒逼社會糾錯的作用,而不是無聊地打壓某一兩個個體。可惜由於種種原因,敢於向公權力陰影挑戰的勇士寥寥無幾,運用道德大棒痛打無辜者的暴民反倒比比皆是,甚至遍佈古今中外。「專橫和偏執是一切類型群體的共性」,希臘有蘇格拉底之死,明朝有袁崇煥之死,民國有阮玲玉之死。他們有的是全民公決而判刑,有的甚至是千刀萬剮之後被愚民百姓爭相啖肉,有的則因不堪流言蜚語而香消玉殞。這些傑出生命的隕落,均用血與淚的代價,指控著「人言可畏」。而人言,向來是為一小撮別有用心的人所操控的。

葉藍秋通過凌崖一躍,完成了妓女到聖女的轉變。自始至終,卻沒有人猜想她當時不讓座的隱情何在,沒有人澄清她真實的身世,更沒有人反思探討她的死是否緣於網路。有的,只是無盡的詛咒、狂歡與意淫。意淫對狐媚妖女的凌辱姦淫,意淫對姦夫淫婦的除之後快,意淫對民族國家的一言興邦——「正像缺乏推理能力的人一樣,群體形象化的想像力不但強大而活躍,並且非常敏感。」

我們當然不能把矛頭簡單的指向網路暴民,指向輿論操控者,指向不稱職的媒體。混亂的表象,折射出公信力淪喪、法律意識淡薄、職業素養下降、辯證思想缺失等種種深層次問題。這些宿疾痼弊,卻絕對無法「畢其功於一役」,有待於數十年甚至數百年的漸進改善。

但作為中國煌煌五億網民的一份子,我們在圍觀、拍磚、列隊形時,是否保持著一份獨立人格與警醒意識?畢竟「眾口鑠金,積毀銷骨」,流言可殺人於無形。當一句句如利箭穿心的話語置人於死地之後,隱藏在幕後網路憤青們自不必承擔道德的責任,更不必付出法律的代價。然而「我不殺伯仁,伯仁由我而死」,亦難免發人深思、意味深長。

魯迅曾說過,悲劇就是把有價值的東西毀滅給人看。無論是電影還是小說,都敘述了葉藍秋這麼一位美麗、堅強、隱忍、知性的女子,一步步走向毀滅的過程。我們見證的,亦可謂是徹頭徹尾的悲劇。而在現實生活中導演這類悲劇的,很有可能便是此時此刻正在網路上高談闊論、引人側目的所謂「輿論領袖」。這些「輿論領袖」所說的微言大義,多半犀利直爽,令人擊節讚嘆——但人心叵測,亦不可不防,至少我們應當保持獨有的克制與理性,避免在閃爍飄忽的螢幕世界前如痴如醉,避免用二進位代碼組成的網路文字來搖唇鼓舌,避免如宗教信徒般圍著「領袖」翩翩起舞。

畢竟,衣領和衣袖,是最容易髒的兩處地方。

舉報