電影訊息

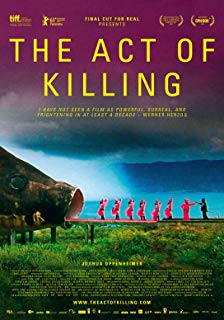

殺人一舉 The Act of Killing

演員: 安華剛果 Herman Koto Syamsul Arifin Ibrahim Sinik

杀戮演绎/杀戮行为/杀人一举(台)

![]() 8.2 / 29,569人

115分鐘 | 159分鐘 (extended version) | Germany:95分鐘 (TV version) | Finland:96分鐘 (TV version) | Taiwan:1

8.2 / 29,569人

115分鐘 | 159分鐘 (extended version) | Germany:95分鐘 (TV version) | Finland:96分鐘 (TV version) | Taiwan:1

演員: 安華剛果 Herman Koto Syamsul Arifin Ibrahim Sinik

電影評論更多影評

2013-02-23 06:35:02

「他們對謊言上癮」 非虛構電影《殺戮表演》——轉自南方週末

http://www.infzm.com/content/88278

「安瓦爾·岡戈」這個名字至今被蘇門答臘家長們用來嚇唬不聽話的孩子。

他是非虛構電影《殺戮表演》的主角,他演的是1965年的自己——當年在印尼屠殺「共產主義者」的劊子手之一,也是最有名的一個。

安瓦爾·岡戈樂於複述並「表演」當年的屠戮,他和其他劊子手從來沒有被審判過,反而是倖存者與死難者的後人,至今不敢在公開場合談論那段往事。

「剛開始我們把他們打死,就在這兒。」安瓦爾·岡戈站在一幢低矮樓房的露台,指著面積並不大的地面說:「但血太多,清理的時候太難聞了。我們發明了這個。」他拾起一根短木棍,木棍中央拴了根長鐵絲,鐵絲的另一頭繫在露台上立著的鐵管上。陪著他的男子在鐵管一旁坐下來,扮演囚犯,雙手背在身後像被捆住。安瓦爾在他脖子上繞一圈鐵絲,抓住木棍作勢用力拉,男子的頭垂下來,「又快,又不流血」。

安瓦爾年過七十,身材瘦削,滿頭白色捲髮讓人想起納爾遜·曼德拉。但在印度尼西亞北蘇門答臘省,幾十年來他令人談虎色變,家中長輩都會用安瓦爾的名字來嚇唬不肯乖乖睡覺的小孩。

1965年至1966年,印尼軍隊將領蘇哈托組織的反共清洗中,一百萬印尼共產黨、華人、左派人士、知識階層被扣上「共產主義者」的帽子投入集中營,遭到屠殺。在北蘇門答臘省省府棉蘭附近的一條河邊,每天晚上都有成卡車的「共產黨」被拉來,軍隊並不自己動手殺人,任務交給從社會上召集的流氓。安瓦爾就是最有名的行刑人之一,奪命逾千。

美國紀錄片作者喬舒亞·奧本海默2001年在印尼拍攝一部影片時,偶然接觸到1965年印尼屠殺百萬共產黨、左派人士的歷史。讓他驚訝的是這場殺死一百萬人的滅絕行動,在近半個世紀後仍然沒有審判,沒有遇難者紀念碑,沒有真相與和解委員會。當年的劊子手今天仍然是當地的狠角色,樂於吹噓自己當年的兇殘行徑;而倖存者與死難者的後人,根本不敢在公開場合談論那段往事。

奧本海默用七年時間拍攝製作了「非虛構電影」《殺戮表演》。在北蘇門答臘,他採訪拍攝了能找到的每一個當年的殺人者。安瓦爾是奧本海默遇到的第41個,他成了影片的主角。

2013年2月9日,這部丹麥、挪威和英國聯合出品的影片在63屆柏林國際電影節的「電影大觀」單元展映。一週後,在這個單元的紀錄片類別,《殺戮表演》獲得了完全由觀眾投票選出的觀眾大獎。

「我一眨眼,他們就得死」

2001年,奧本海默第一次到印尼,拍攝一家英屬種植園工人嘗試組織工會以爭取更好待遇的故事。漸漸地,他發現組建工會最大的障礙不是別的,而是恐懼——1965年之前,種植業曾有過一個很好很強大的工會。但在1965年9月,所有工會成員都被定為共產黨或共產黨的支持者,要嘛殺掉,要嘛關進集中營。

奧本海默想多和工人們聊聊那段歷史,卻發現他們連談這個話題都怕。他們壓低嗓音,悄悄指著某幢鄰家的房子說,就是那家的人,殺了自己的父母,或祖父母,或叔父姨媽。

當年的劊子手仍然住在這個村子,而且他們的子女親屬都是地方上有實權的人。工人告訴奧本海默,要講那段故事,得去找當年的殺人者,他們願意說。

「我拿了攝影機到那房子外邊,假裝在拍鄉村風土,希望那個人正好到花園來,看見我,能請我進去聊。」奧本海默說,事情還真就那樣發生了。在奧本海默和他的鏡頭前,那人很快開始吹噓自己當年怎麼殺人,當著自己孫女的面。

「我心裡全是問號:他怎麼看他孫女?他想讓孫女怎麼看他?他怎麼看我?他想讓我怎麼看他?他怎麼看自己?他希望世人怎麼看他?」奧本海默對南方週末記者說。

拍攝清洗運動倖存者的時候,阻礙重重。一次,拍一群前政治犯排練一首爪哇民歌,唱當年集中營的日子——他們被迫為英屬種植園干苦力,每天夜裡都會有一些工友被拉到行刑隊殺掉。警察很快來了,威脅說要抓人。

有時候是村長帶著武裝人員,告訴攝製組說他們沒有拍攝許可。或是一家致力於為「1965~1966遇難者恢復名譽」的NGO現身,號稱這是他們的地盤。「後來我們造訪這個NGO的辦公室,發現它的領導正是當年這個地區的頭號劊子手,是安瓦爾的朋友。辦公室裡的職員,看上去像是軍方情報人員。」奧本海默告訴南方週末記者。

然而,當攝製組把目標轉向當年的行刑人,事情一下子變得順利異常。警察護送他們去當年的屠殺地點;在公共場所拍攝時,軍官會派士兵把圍觀群眾攔在一定範圍之外,以免干擾現場收音。

奧本海默拍攝了每一個能找到的行刑人。遇到安瓦爾·岡戈之前,他已經拍了40人。他發現這些人並不是好的採訪對象。「他們都不明白什麼是紀錄片,也不懂得提供嚴謹準確的證詞。證詞通常來自失勢的人,而他們過去的作為,給他們帶來歌頌。我認為當行兇者獲勝,擁有權力並且可以書寫自己的歷史,你不會聽到證詞,只會聽到誇張的表演。」

比如報紙出版人易卜拉欣·西尼克,他當年負責收集情報和審訊,受審者是不是共產黨,他說了算。「作為新聞工作者,我的任務就是讓人恨他們(共產黨),」他在鏡頭前輕描淡寫,「我幹嘛要干殺人那種髒活?我一眨眼,他們就得死!」

「殺人的時候不可能穿白褲子」

奧本海默乾脆給他們徹底的表演自由。他讓安瓦爾和手下、朋友用自己演電影的方式,重現他們當年刑訊和殺人的情形,最後放進他的紀錄片,隨便他們喜歡拍什麼類型。「我的問題是:他們怎麼看自己?他們希望別人怎麼看他們?更好的辦法,就是讓他們把自己放在舞台上。」奧本海默說。

1965年之前,安瓦爾是當地電影院門口的地痞,他們囤積好萊塢電影的票子倒賣獲利,自己也愛看那些電影。但印尼共產黨和左派抵制美國電影進口,這可砸了安瓦爾他們的飯碗。但他很快有了新飯碗:進行刑隊,殺他正恨著的那種人。

今天,安瓦爾還是職業流氓。他替政客召集地痞,賄買選票,洗劫政敵的辦公室,帶著地痞把農民從土地上趕走,然後他們來開種植園。他的手下赫爾曼是新一代流氓,影片中,在旁人的鼓動下,赫爾曼還參加了議員選舉。「要是能進建設委員會,我就能從每個人那兒收錢。」赫爾曼面對鏡頭設想未來的生意經,「比如說一個房子比設計的小了10厘米,我可以下令,拆掉!他們就會說:別往上報,這些錢您收著。哪怕房子蓋得一點不差,我嚇唬嚇唬,他們也得給錢。一個街區10個樓,每個要是收一萬美金,算算吧。」

但他們真的是愛電影、在意自己演的電影。奧本海默把場景重現的素材回放給他們看,起初還擔心他們覺得自己顯得太兇殘,但安瓦爾關心的是:自己應該把頭髮染黑;應該穿牛仔褲,因為殺人的時候不可能穿白褲子。去理髮店染頭髮的時候,安瓦爾對著鏡頭回憶馬龍·白蘭度、約翰·韋恩的電影,他說用鐵絲勒死人的法子就是從美國黑幫片裡學來的。

「人們為什麼看詹姆斯·龐德,是要看動作;為什麼要看納粹電影,就是要看權力和暴虐。」安瓦爾對奧本海默發表著自己的高論,「這個我們也能拍,還能拍得更暴虐。我可是真幹過的。」

「好多人問我,是否在說暴力電影導致暴力?我的回答絕對否定。安瓦爾之前我拍的40個行刑人,起碼有30個,就是從小村子出來,跟著軍隊去砍人頭,沒有電影教過他們怎麼殺人,他們就能殺得很在行。」奧本海默說。

他認為電影的娛樂和逃避功能才是問題所在。世界分成好人和壞人,是「星球大戰」式的道德設定,那是假的。「當我們說,我們是好人,你們是壞人的時候,就是在逃避責任。其實誰都知道痛苦的事實:你們是人,我們也是人。」

但安瓦爾們,需要不斷得到確認:自己殺的是壞人。奧本海預設為在那場屠殺中,從行刑人到最高首領,沒有誰是為了意識形態去殺人。蘇哈托發動反共清洗,因為他要權力;軍隊將領為蘇哈托執行滅絕行動,因為他們也想要權力;安瓦爾他們替軍隊動手殺人,因為他們要錢要權,他們也確實得到了。

「殺戮一旦開始,很好,我們需要那種宣傳,讓我們能面對自己,能繼續殺下去,所以才有了意識形態。」奧本海默說:「我不是殺人專家,但我認為意識形態從來就是找藉口,而人類彼此傷害的原因只有自私。殺人者當然知道那些宣傳是謊言,但這能讓他們感覺舒服一點。他們知道事實,但寧願相信謊言,他們需要這個謊言,他們對謊言上癮了。」

「我們才更狠」

安瓦爾去機場接來了老朋友阿迪,當年自己所在行刑隊的隊長。阿迪也參與了安瓦爾的扮演拍攝,兩人化了重妝,滿臉傷口血跡,演一場審訊。

如果說安瓦爾還時不時在鏡頭中顯露出某種猶疑和茫然,阿迪顯然是更堅定地信仰著叢林法則。他若無其事地講述當年他怎樣殺了自己華裔女友的父親。他惟一不同意政府的,是政府在宣傳里把共產黨形容成兇殘無比,「那不對,我們才更狠!」

「殺人是你能犯的最重的罪,所以關鍵是找到辦法讓自己不覺得愧疚。全靠找到正確的理由。」阿迪在奧本海默的鏡頭裡闡述自己的哲學,「要是有人叫我去殺人,只要回報合適,我當然會去。從某個角度講這也沒什麼錯,這種觀點我們必須相信。小布希當政的時候,關塔那摩(戰俘營)就是對的,薩達姆就是擁有大規模殺傷性武器。現在就都錯了。所謂『戰爭罪』是贏家來定義的。我贏了我說了算。」

他似乎有點懷疑奧本海默拍片的動機,對鏡頭討論起「真相」的意義:「不是揭開什麼真相都有好處,比如重提這個案子。就算你找到的都是真相,也沒什麼好。」

「但對一百萬死者的家人,公開真相是好的。」奧本海默說。

「好吧,那你應該從人間第一樁謀殺開始查,該隱殺亞伯。幹嘛只盯著殺共產黨?美國人還殺印第安人呢。我看,重新搞這樁案子就是宣戰。要是世界想接著打,我可是準備好了。」

「我不能說我是想探尋惡的本質,我不能袒露我的道德評判。」南方週末記者問奧本海默,怎樣向這些殺人者解釋拍片動機時,他說:「但我可以說,你們做過一件很大的事,對社會和你們自己都產生了重大影響。我想拍這件事對你,對你身邊人的意義是什麼。我可以很直接地用殺人、處決、屠殺這些字眼,因為他們自己就這麼說。」

「共產黨」在當下印尼,仍然是人人避猶不及的字眼,而「流氓」則幾乎是褒義詞。影片裡印尼副總統對準軍事組織「五戒青年團(Pancasila Youth)」演講時說:「『流氓』這個詞,是從英文Free men(自由人)來的。流氓想要行為自由,哪怕他們做的事情不對,但只要我們會跟他們打交道,那只需要引導他們就對了。」

當年的行刑者,安瓦爾的朋友,現在有不少是青年團頭目。在場面最大的一次重演拍攝里,動用了幾十個穿橙色迷彩制服的青年團員,情節是洗劫一處村莊。負責的青年團頭目半路叫停,像個真正的導演,他訓斥團員們「不夠野蠻」,要他們在鏡頭前拿出青年團真正的氣質來。

安瓦爾的手下去華人區商舖收「保護費」,奧本海默也跟著拍下來:流氓們理直氣壯,說是政黨要開大會,給少了還不幹。華裔店主敢怒不敢言。

「那當然是非法的,但他們知道自己逍遙法外,沒人動得了他們。他們也沒覺得我在批判他們。」他告訴南方週末記者,這些一般流氓都會覺得上不得檯面的事,他們卻一點不介意攝影機。

這位哈佛大學和中央聖馬丁藝術與設計學院畢業的紀錄片導演,於是相當於跟著北蘇門答臘省的黑幫去搶劫了幾趟。奧本海默很糾結:「我非常難受,我想那些店主會覺得,這幫人現在勢力太大了,都有自己的電視報導組了。我遠遠地在後邊晃,讓攝製組在前面跟拍;黑幫走了,我留在最後向那些店主解釋:抱歉,嚇著你了,我不是給他們做事,我拍這個是為了揭露他們。」

即便這樣,奧本海默還是擔心自己會給這些店主帶來麻煩,因為他們也參與了曝光,雖然是被動的。「我也和攝製組討論,要不要拍這種場面,每個人都說你應該拍,因為從來沒人拍過,應該曝光。我們藉此也表現了華人社區當年遭受的恐懼,至今仍在繼續,而黑錢仍是今天黑幫政治的收入來源。」

吃人筵席上的賓客

一個夜晚,安瓦爾和阿迪在海邊釣魚,安瓦爾終於說起自己的夢魘。他越來越經常地,夢到他當年勒死那些人的眼睛在瞪著他。阿迪叫他去看精神科醫生。

安瓦爾格外需要慰藉。除了黑幫片和西部片,他還「導演」了歌舞片的段落。有一場戲是在青山間瀑布前,仙女身姿搖曳,安瓦爾站在最高處。身旁兩個男子演的是當年被他殺死的人,他們從脖子上摘下亮閃閃的鐵絲圈扔掉,掏出一枚金燦燦大獎章,掛上安瓦爾的脖子,一邊頌唱:「我們千恩萬謝,你送我們進了天堂。」

《殺戮表演》里最詩意的場景也是安瓦爾的歌舞片。海邊綠地,一條巨大鱸魚嘴裡,緩緩走出曼妙的舞女。「他喜歡Peggy Lee的『Is That All There Is』,很失意的歌。」奧本海默說,安瓦爾一直比較失意,他沒能進入權力頂層。他當年的朋友如今大都位高權重,而安瓦爾太誠實了。他對當年事件的感受和懷疑太呼之欲出,他從來無法完成一次連貫的、有說服力的政治演說,因為那都是謊言,他說謊說不好。

奧本海默帶安瓦爾開著車到處看景,發現了這條大魚。那是亞洲金融危機之前建的一家海鮮飯店,後來破產了。「四層樓高的大魚是人類幻想和敘事的怪誕產物,它的存在代表了人類的幻想,就像有的幻想引導我們去殺戮,並在殺戮之上建立起恐怖政權。這種幻想並沒有消失。大魚是一個比喻,比喻我們某種可悲的、頑固的愚蠢和瘋狂。」

奧本海默願意把《殺戮表演》稱為「非虛構電影」,而不是紀錄片,因為除了觀察和採訪,他還說了一件事:讓拍攝對象去完成。影片最終是他和紀錄對像一起「拍攝」的。他認為並不存在所謂的旁觀式紀錄片,「你在拍一個現實,假裝成自己不在場的樣子,那就是虛構;你讓拍攝對象假裝你和你的攝影機不存在,那他們就是在表演。」

他索性把這種「表演」做徹底,這為影片帶來許多不同尋常的效果。

在柏林電影節,奧本海默接受了許多採訪,有人用iPad來錄音。這又勾起了他的思考:「生產這些iPad的工廠里,工人宿舍的陽台外邊拉著防護網,這樣他們就不能跳樓。這是為什麼?因為有像安瓦爾或他朋友那樣的人,讓這些工人害怕,不敢去爭取更好的工作待遇。我們身上的每件衣服都帶著工人受的苦,你必須靠別人受苦來過自己的日子,這很悲傷。但我們又不想去解決這些現實問題,怎麼辦呢?我們就反覆告訴自己,我是好人,世界上其他的都是壞人。但事實是我們都是人。」

他希望自己電影的觀眾會把安瓦爾看作最壞的惡魔,然後回頭想想,那我們又是什麼?「我想人們看完這電影會覺得,天哪,我們是吃人筵席上的賓客,我們並沒有像安瓦爾和他朋友那樣去殺人,但我們坐在桌邊。這種發現是很痛苦的。」

評論