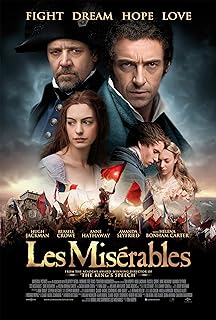

電影訊息

電影評論更多影評

2013-03-02 02:56:50

用象徵意義表達的世界

在豆瓣上訂了電影票,急匆匆地趕到電影院,換票,然後在開場前十分鈡順利到達。

燈光一暗,電影開始,首先進入眼中的就是一首在海中幾乎沉沒的大船,我就有種感覺,這是一部充滿了象徵意味的電影。

第一篇:奴隸

在一個形同船塢的地方,不同膚色種族的人們在巨纜的牽動下,拖拉著一艘破舊不堪的大船。每一個人的手上都戴上了手銬,表明著他們的身份,不是自由的人們。自由永遠不屬於他們,一旦踏入了監獄一步,一生將會被標記成爲危險人物,只能活在沒有尊嚴的陰影下,因爲假釋證明表示你曾犯罪,而你的罪惡是不會被洗去的。那艘殘舊的巨輪,是表示法蘭西王國吧,以爲打倒了王權,大革命過後人們的生活卻越加的睏乏無奈,因爲舊有的秩序被打倒,然而屬於他們的期望,那種平等自由卻沒有立刻出現,反而因爲更多的無政府無秩序而出現各種問題,復辟就是其中一種。上一個王權被打倒,但是在心中的那個渴望被統治被帶領的心依然沒有改變,無法立刻轉成自由民主的獨立思維,於是水深火熱的生活再次出現,甚至是比此前的更加變本加厲,因爲不穩定,出現了更多的城市遊民,以及失去家園的人們,只淪落得在城市乞討掙扎求全。

在那個形同船塢的監獄裏,冉阿讓第一次出現,他被要求去升旗,而那截旗杆,縱使看上去是麻石所造,已經折斷在地,連同上面的法蘭西國旗一般,倒在污泥與雨水之中,被踐踏,逐漸失去本來的顔色。被踐踏的同時也是法蘭西人民的意志與追求自由的天性,沒有人天生就是奴隸,也不應該讓人們失去向上流動的可能,生而平等,本來就是天賦的人權。爲什麽甘於被奴役,爲什麽要告訴自己要忍受那些不公平?是的,冉阿讓獲得假釋了,在他偷了一塊讓他姐姐的孩子餬口的麵包,他被判處五年的徒刑,接下來他不斷地嘗試越獄卻未果,反而給自己帶來附加的十四年牢獄生涯,被假釋之時,已經是事發之後的十九年後了,如果這個人真是有罪,那麽他的罪孽也應該被他所受到的懲罰所抵償了,足夠了,但是這裡的法律卻不是這樣說,當你犯罪,你一旦獲罪,你就是罪犯,而罪犯,即使在出獄之後,依然會被蓋上危險分子這樣一個名號,四處遭到白眼與歧視,不但不能得到正常的對待,而且還被嚴格的監控著,防止他們突然閒消失不見。

在出獄之後的冉阿讓,同樣遭遇到這種情形。他還以爲他獲得了自由了,在高山上,那個十字架後面,遠處雲間的日出,不就是爲了昭示出日子將會發生變化,他所要求的尊嚴會全部回到他的身上。結果呢?依然是四處白眼與防備,甚至是一點仁慈都不能得到。

到最後,在一個冰冷而無助的晚上,一扇門為他打開了,一個好心的主教給了他一頓飽暖,以及一同在餐桌上進餐的尊重。只是在這樣的一個夜裏,他忘記了自己的本心,因爲飢餓得太久了,因爲被歧視了太久了,因爲過往的種種都讓他知道,先下手為強才是保護自己最有利的手段。在這樣的一個夜裏,他偷走了主教的銀餐具,在夜色中逃走。

第二篇:重生

自由來得不容易,姑無論冉阿讓還是一個被監視的假釋犯。不久,他就被人賍並獲,重新出現在主教面前了。原本以爲這樣的話,牢獄之門將會重新被打開,但誰知道,主教只是順鷓他的謊言說下去,說這些銀器是他所贈予,而他還有一對銀燭臺要送贈冉阿讓,並且告訴冉阿讓一定要把這些東西變賣。他明知道冉阿讓是在説謊,是毫無道義的偷走了不屬於他的銀餐具,卻用了寬宏的心去寬恕他。這一刻,冉阿讓的心感到了無比的震動。原來他以爲的全世界已經放棄了他,連他自己也不再相信,不再相信自己還有機會重新開始,重新回到社會裏面,成爲一個有尊嚴的自由人,是主教告訴他,他可以的。

此時在冉阿讓不斷進行內心戰爭的場景裏,一個天秤出現在畫面,像在給人們説明著,一切的事,都有一個更高的真理在衡量著,那個天秤就存在於人心裏。

冉阿讓得到了主教的幫助,決心要捨棄自己的身份,讓假釋文件成爲一個不爲人知的秘密,成爲他人的生活著,因爲他知道,這個是他唯一的機會,一個一生一次的機會,不能猶豫下去,不能心軟,不能有半點的踟躕,就是要這樣,成爲別人吧。這個就是重生的代價。

八年之後,他把過去的這段歷史完全埋葬了,而且還爬到社會的上層,成爲了市長,還管理著一家大型的工廠。

日子本來是平靜的,只是一切的平靜都是假像,以及暫時的喘息。水面下面的沒有被看到的漩渦,依然存在,那就是他的秘密,他的雙重人生。

因爲對過去日子的恐懼,害怕被認出,以及有點自私的以爲盡自己的最大的責任,保住名下工廠賴以他生存的人們的生計,他沒有第一時間阻止到芳汀被趕出工廠的事情。

因此,芳汀失去了她自己的頭髮,牙齒,還淪落成爲妓女,一個沒有地位,在社會最底層的妓女,靠出賣自己來換取賴以生存的一頓,以及她最愛的女兒的生活費。

在芳汀走投無路,決定出賣自己的時候,電影也巧妙的把她第一次接客的地方,佈置成爲一個棺材一般的小木箱裏,如同死人一般,毫無反抗能力,讓男人在自己身上發洩,之後撿起自己的尊嚴所價值的幾個金幣。

對於自己過去所犯過的罪孽,一直在心中煎熬著的冉阿讓,在探視窮人的時候,救下了奄奄一息的芳汀,同時也決定了要自首,把那個替代他的無辜人救下來。

如果能夠自私一點,再自私一點,就可以把過往完全抹去,讓別人替代自己伏法,是一個多麽好的想法,如果只是想保存自己的話,對了,還有依靠他生存的工人們,他不再代表他自己,還是說他從一開始拋棄冉阿讓這個身份之時,就已經失去了真正屬於自己的,擡首挺胸活在人世的資格?

於是他才決定要自首,縱使他沒有罪,有罪的是那種禁錮人心的制度,是那種讓人們陷入水深火熱之中的制度,那種王權,絕對的統治,以及維護這種不公平的國家機器。

但是他同時也答應了照顧芳汀的女兒,寄養在旅店的女兒,她以爲身患重病的女兒。

在最後一刻,他逃脫了,在證明了自己的身份之後。

第三篇:逃亡

真實的珂麗埃並沒有病入膏肓,而是被旅店夫婦奴役成爲旅店的雜工,在冷冷的天氣下,還是穿著破爛的衣服,要到森林深處打水。

遇上冉阿讓,大概就是小少女最幸運的時刻了,他說他要成爲他的父親以及母親,要照顧她,要讓她和他一起平靜的生活。

只是這種生活並不是想像的容易,在巴黎城門外,就已經經歷了一段驚險的追捕與被追捕之旅。日子一點也不是想像的平靜。

時間又跳到了七年之後。

冉阿讓一家還在藏匿中度過,然後年輕美麗的珂麗埃,在一次街頭遇到了馬歇爾,兩人一見鍾情,然後危險也在這時慢慢逼近。

一直緊追不放冉阿讓的賈維爾在見到一點兒蛛絲馬跡之後,斷定了冉阿讓在這個城市中,再一次出動追蹤。

在這一段故事之中,可以看到賈維爾在教堂屋頂的自白,同樣是充滿了各種隱喻,高処的十字架,上帝的正義正在時刻監查著,這個從監獄裏出生的警察,自我嚴格要求之下,和原來的出生完全脫離關聯,所以在他的眼中,法律是值得不顧一切的維護的,同時也可以看出他對於自己的出身帶著濃重的不安以及自卑,所以才想要拼命抹殺掉自己的過去,他和冉阿讓沒有不同,只是各自代表的立場不同罷了。因此在星空下,背景是代表監察的鷹石雕,還有更多的是遠處的巴黎聖母院,和樓下的城市,那個代表普通人的日常生活的城市,只有他,站在高高的屋頂邊緣上,感覺上是動輒就很容易掉下去的那種邊緣。如果真的有審判,是不是只是等上帝來審判,才是絕對的公平?否則人又怎麽可能,制訂出絕對公平的法律,毫無私心的制度?而這個天生就不公平的法律,又怎麽可能擁有絕對的裁量權?

第四篇:革命

被壓迫的人們,不要甘願成爲奴隸的人們,都站出來革命吧,推翻所有的不公平,推翻那些吃人的制度,希望獲得新生活的人們,革命是唯一的手段和途徑,是通往自由的大門,只要能推開那道門,光亮能照入黑暗,首先是要有光。

青年學生成爲了革命的主力,他們在城市裏發傳單,宣告著革命的來臨,並且在理想中,滿懷熱血中,談論著他們所希望的未來。

導演用了紅與黑的比喻,讓演員們唱出了關於紅和黑的歌。

紅色的旗幟,是六月革命的標誌,爲了區別於法蘭西軍隊所持的紅白蘭旗幟,同時也代表了熱血,熱情,太陽,信念,而黑,在他們的眼中,也只是黎明前的黑暗,只是映襯紅的底色是否也代表了如教廷一般的更高的意志?

轉瞬,革命的時機就這樣來臨了,拉馬克將軍逝世,巴黎人民出來送他最後的一程,就在哪裏,巴黎的人們走上了街頭,站出來去為自己的生活作一個戰鬥,對於這些青年學生來説,非革命不可的戰鬥,最後卻在最後一瞬,被軍隊的炮火攻破路障而宣告失敗,除了馬修斯意外,所有的人,都被槍殺,為革命而犧牲。

這裡有很多的象徵藏在裏面,例如是冉阿讓觀察馬修斯時的那個三角窗戶,代表了他當時忐忑的心情,那種不捨得心愛的女兒離開的情緒,以及這樣一個年輕人,爲了理想不斷努力的年輕人,不應該就這樣死在了戰場,那個本來不屬於他們的戰場。

在他面對賈維爾的時候,背後那個大眼睛一直在,在牆壁上,是不是也可以解讀成爲上帝的眼睛一直看著你?即使沒有世俗的法律規範,但是,依然不能作惡,也不能因爲別人作惡,而饒恕自己的罪?

在號召巴黎人民出來革命的當下,那些放在路障前面的棺材,是不是也可以解釋成爲王權必將失敗,只是在墓地爬起的一縷鬼魂罷了,不屬於這個世界的,終將消失在歷史的舞臺裏,無論復辟多少次,民主共和一定會出現的。

以及在街堡上的紅旗,是《自由引導人民》的經典情景吧,自由是普世的價值,無論如何,無論是誰,無論是在哪裏,這個都應該是最基本的共識吧。

第五篇:終了

革命是失敗了,同志是死絕了,幸運的馬修斯因爲得到了幫助,回到了心愛的人身邊,並且可以得到一個圓滿的結局,其實在另一個側面上,也是理想的勝利,只要青春不滅,只要還有希望和愛的存在,理想就永遠不會消失,不會淪爲口頭的承諾,相信即使是故事的完結,也不等於理想的結束,只是換一種方式,不那麽直接而兇殘,血腥和暴力,不需要無謂的犧牲,即使這樣的犧牲是爲了更多的理想的實現,我們仍然心存不捨。善良的人們本來就是無辜的,爲什麽命運要讓他們被迫選擇這樣一種生活,這樣一條道路?無論如何,理想不會只是理想,所有的理想都是未來的現實,現實的種子,只有不斷的撒播才有可能有朝一日茁壯成熟。

賈維爾在正義與否中掙扎,他一直認爲的善,卻是不自主的惡,一直以爲的惡,卻在每一次都呈現了人性的善,他無法作出選擇,正如他成爲法律維護者的那一天起,他就拋棄了他的出生,決定那些人都不是無辜清白的,都是罪有應得的惡徒,他為自己感到自豪,同時也為自己的正確立場感到無比的驕傲,用這種驕傲去掩飾本來應該會出現的,對於自身的鄙視。但是窮其一生的追捕,在最後卻落得一個這樣的價值觀衝突,原來他自己一直認爲的正確都是虛幻的。同時,他站在了巴黎橋邊,繼續用那種隨時會往下掉的危險姿勢,不斷自問,不斷自問,然而答案呢?答案是他不願承認的停留在那裏了。他看著橋下一層層的潮流,縱身一躍。

這個場景的描寫,我覺得是有種代表歷史大潮的意味,代表國家機器的警察,也要投入時代前進的步伐中,在劇中就以自殺成爲了全劇終了的自白。他有罪,他也是有罪的。

最後以冉阿讓的死作爲全劇的結束,但是進入的天堂裏,那些參與革命的人們,一起揮舞著勝利的旗幟,自由,終有一天能在全世界實現,無論如何,無論何時,無論誰人,都會得到這天生的權利,一個生而爲人的權利,自由!

雨果的作者序中說到:「在文明鼎盛時期,只要還存在社會壓迫,只要依仗法律和習俗人為地把人間變成地獄,給人類的神聖命運製造苦難;只要本世紀的三個問題:貧窮使男人沉淪,飢餓使女人墮落,黑暗使兒童羸弱,還得不到解決;只要在一些地區還可能產生社會壓制,換言之,從更廣泛的意義來說,只要這個世界還存在愚昧和困苦,那麼這一類作品就不會是無用的。」

此乃這個故事的中心意義,小時候讀不懂的,突然懂了。

評論