2013-03-04 19:02:07

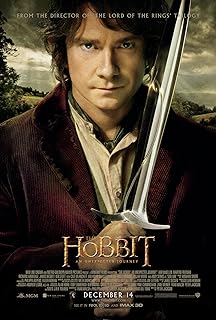

《霍比特人:意外之旅》:有故事的人

************這篇影評可能有雷************

戈達爾有句名言,「電影是每秒24格的真理」,彼得·傑克遜想把這一數字變成48,現在看來,這一雄心正在受挫:國外觀眾對48幀的反應並不積極,而在中國內地,48幀版根本就沒被引進。當然,這並不妨礙《霍比特人:意外之旅》成為一席挑戰想像極限的視覺盛宴——特別是在亮度足夠的狀態下——我們能從電影中清晰的感受到技術狂人彼得·傑克遜對於電影特效的瘋狂追求。

雖然是托爾金生造出來的魔幻世界,但《霍比特人》里還是能找到不少西方文化的現實投影——特別是基督教《聖經》的文化因子,依然潛伏在中土世界的土壤里:《霍比特人》的故事主線是巫師甘道夫、霍比特人畢爾博·巴金斯和13個矮人一起踏上征途,戮力打敗惡龍、光復矮人王國的傳奇經歷(矮人屠龍小分隊由13人組成,這在基督教中是個頗具象徵意義的數字)。托爾金筆下的矮人幾乎就是《聖經》里所記述的以色列入的翻版,孤山腳下的矮人王國原先就是一個堆滿了黃金和寶石的「流著奶與蜜之地」,直到惡龍出現毀掉了整個王國,矮人們於是流離失所,不得不寄居在其他種族的籬下,但他們心中的復國理想一直熊熊燃燒,從未熄滅——這與以色列入(猶太人)的經歷何其相似乃爾?一開始是冒險的衝動驅策著巴金斯加入了遠征隊伍,但在後來,他明確表示,自己深愛著自己的家,並將這種感情推己及人的聯想到矮人身上,因而義無返顧的投入到幫助矮人復國的戰鬥中去——美國人幫助以色列建國時,估計也普遍是這種心理(起碼他們得這麼宣傳),而剛開始置身事外的巴金斯,也正是長期秉承孤立主義政策,總一副「事不關己,高高掛起」嘴臉的美國人真實寫照。

同時,我們也能從畢爾博·巴金斯身上清楚的看到當代美國人的身影:這位袋底洞的快樂單身漢在甘道夫尚未出現之前,一直過著殷實的資產階級生活,遠離仇恨殺戮,過著悠閒而有品味的生活——跟粗魯的矮人闖入者比起來,巴金斯是那麼的有教養。事實上,《霍比特人》是托爾金出版的第一本小說,雖然托爾金與著名奇幻作家C·S·劉易斯有著長達30餘年的深厚友誼,兩人長期在一起探討古代語言、神話和奇幻文學,相互激發靈感、修改創作,但《霍比特人》的寫作也受到了另一位劉易斯——美國作家辛克萊·劉易斯在1922年出版的小說《巴比特》的影響,《巴比特》的主人公巴比特是一位富足的美國中產階級,呆板、平淡的生活讓他深感空虛,為了尋找「真正的生活」,巴比特開始外出漫遊,這與畢爾博·巴金斯的心態和經歷都十分相似,而在一次採訪中,托爾金也明確表示,自己造出的「霍比特」(Hobbit)這個詞就是受到了「巴比特」(Babbitt)的直接影響。

有了文化背景和社會心態深處的款曲相通,好萊塢打造《霍比特人》完全順理成章(當然托爾金是英國人),彼得·傑克遜基本忠實的還原了托爾金的原著,不過《霍比特人》本來就帶有鮮明的少年熱血傳奇的特質,內容只關乎男性友誼、抗爭與成長,基本與愛情無關,甚至連女性角色都很少(電影特意加上了個打醬油的女精靈),估計會損失一部份女觀眾的票房(值得一提的是,托爾金先後加入的幾個奇幻文學同好俱樂部,都排斥女性成員參加)。但對熱愛冒險的男觀眾來說,《霍比特人》足夠讓他們血脈賁張——不能自己親歷故事,起碼能到電影院裡分享別人的傳奇故事吧。

等我老了,但願我也能成為一個有故事的人——能像畢爾博·巴金斯那樣給孩子們講故事,講我自己的故事。

(刊載於《南方人物週刊》2013年第6期)