電影訊息

電影評論更多影評

2013-03-06 14:08:40

當權力遇上無知

五年前,因為一些陰錯陽差我選擇了波斯語作為我的專業。於是我的人生就這樣莫名其妙地同一個陌生的國度發生了交集,並且因此而一發不可收拾。

在四年的時間裡,我讀波斯文學,看伊朗和中東的歷史,關注那裡每天發生的一切。在兩年前的夏天一個炙熱的夜晚,我在一個熱情的德黑蘭大叔的迎接下,第一次親眼見到了伊朗的模樣,它是如此不同卻生動。

在曾經的我以及現在的很多人來印象中,「中東」的圖像是幪面的恐怖份子,身披黑袍的婦女,宗教極端分子;「中東」的對應詞彙是石油、革命,是保守、動盪、狂熱……所有這些詞彙都被剝離了人性,抽空了文化和歷史,但他們卻如此強大地存在於人們的腦海中。當我們以調侃的態度談論著我們所不了解的一切時,我們並不知道這些言論是如何真實地影響著那些被如此談論的國度的。我們當然看不到言論背後的權力之手。我們也不會想到,當那裡的人們被世界這樣談論著的時候,他們是如何掙紮著想要發出自己的聲音,而他們所有的努力只是被更加地扭曲,扼殺,最後變成一種對他們恐怖圖像的強化。

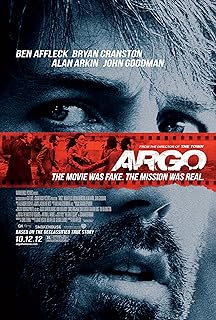

我想不只是我,很多人對奧斯卡的小金人都還是有著一些尊敬的態度的。正是這種尊敬讓我在看Argo的兩個小時中不寒而慄。電影用一種非常「實事求是」的方式展現了一個落後、保守、暴力和狂熱的伊朗,一個全民皆為暴徒的伊朗——從街頭遊行的青年男人們,到巴扎里同美國人發生爭執的老人,到電視裡向美國政府念誦抗議書的女學生,到拼湊美國人質照片的孩子們……「恐怖」是一個民族的形象,它同時還暗含著「野蠻」「無知」和「瘋狂」。當這些融匯在美國大片慣有的煽情橋段和緊張節奏中時,它們背後的政治隱喻就被如此「藝術」地中立化了。於是觀眾看到一個「真實的故事」,相信了導演想讓他們相信的一切,同情和仇恨導演讓他們同情和仇恨的一切。

或許對於本阿弗萊特來說,伊朗只是用來凸顯美國愛國主義以及美加和諧友好的背景音。對於好萊塢來說,故事發生在伊朗或伊拉克或是阿富汗都沒有區別——「中東」在普通人的認知中只是一個模糊的同一體。但當它被授予奧斯卡金像獎,這種描摹卻具有了特殊性,它成為對特定民族形象刻畫的一種政治認可,或更為惡劣地,一種「藝術認可」。

我在看這部電影的時候不自主地想到08奧運期間的CNN事件,想到媒體所具有的如此強大的操縱力也同樣地發生在我們身邊——而那時我們是多麼憤怒。我還憶起這幾年國內的反日遊行和家樂福事件,想起對另一個國家的仇恨也同樣在我們身邊引發過暴力。但作為局內人,我們知道所有這些暴力和非理性都有著複雜的前因後果,也知道並不是這個國家中的每個人都被憤怒衝昏了頭腦。但當我們看向中東,看向伊朗時,我們卻失去了這種思考的能力。

我本不想討論歷史,因為這部電影中的偏見已讓我感到歷史無從談起。但介於一些影評實在不忍卒讀,我想還是有必要指出一些基本的事實。

伊朗革命的爆發推翻了禮薩汗的獨裁統治。革命的直接誘因是國王在位期間推行的一系列世俗化改革所引發的社會危機。失策的土地改革和經濟自由化政策,加之政府的腐敗導致嚴重的經濟危機和失業問題。國王對改革的失敗束手無策,卻不忘舉行盛大的皇家儀式展現皇室的財力和奢華。與此同時,政治迫害和專權也引發越來越多的政治不滿。大量的石油收入流入美國石油公司之手——這也是為什麼伊朗人視美國為「殖民者」,因為美國政府事實上是用對國王獨裁政權的扶植換取伊朗的石油和財富。

所有這些因素綜合起來導致國內不同階層、宗教人士和世俗人士聯合起來推翻了國王政權。因此伊朗革命從本質上來說是對獨裁和美國勢力的運動,伊斯蘭宗教只是革命的意識形態工具。參與革命的有伊朗的左派也有世俗中產階級——當然他們所設想的後革命政權與霍梅尼的伊斯蘭共和國是不同的。但在電影裡我們當然看不到這些存在與伊朗社會內部的複雜因素,我們看到的只是一群有著同樣面孔的「恐怖份子」,高呼著「美國去死」的口號,試圖在下一秒就殺死所有的美國人。

關於這段歷史,應說它既是美國外交政策自己釀成的苦果,也是伊朗伊斯蘭政權對自身進行合法化的一樁大戲。危機的始作俑者不是霍梅尼,不是伊斯蘭教,不只是美國,也不只是伊朗政府。

Argo中讓我最為震動的是幾個美國人在大巴扎中與伊朗人爭執的一段。說著不同語言的人們向對方高聲怒吼,人人臉上都充滿了憤怒。這一幕是否真實發生過並不重要,但它讓我看到人類社會的縮影。兩個毫不相識的人卻能如此彼此仇恨和畏懼。他們之間的交流是阻塞和徒勞的——不只是因為語言的不通,而是雙方甚至沒有了解彼此的意圖——而溝通只成為加深誤解和偏見的催化物。造成這一僵局的是人類對他者根深蒂固的成見。這一成見根植於一個更宏大的言論中,它被權力所塑造,讓人們成為權力行使暴力的工具。

當一部像Argo這樣的電影捧走奧斯卡金像獎,它已不是美國社會內部對中東的「妖魔化」(我本不想用這一詞彙,但它恰如其分)。權力的能量不只是在這種不斷重複、再現的輿論中被強化的,它還利用人們的無知,給自己製造攻擊弱者最好的武器。

*作者豆瓣閱讀中東旅行專欄《流浪集》連結:http://read.douban.com/column/1382836/

評論