2013-03-08 22:57:30

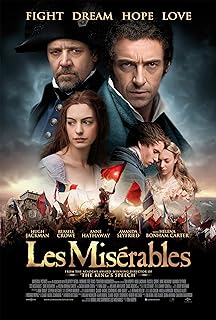

原著VS電影——盤點《悲慘世界》里那些被疏漏的遺珠

************這篇影評可能有雷************

昨晚剛看了這部歌劇片,休·傑克曼與拉塞爾·克勞的基情對手戲果然給力。不過出於片長限制,電影裡省略了大量原著中的關鍵情節,同時對一些其他經典場面進行了刪改和整編。這些改動只能說是見仁見智吧,我只談談自己的一些看法。

=======================================

1.冉阿讓從主教家獲贈銀器離開後,並沒有立刻洗心革面,而是陷入了深深的矛盾之中。這時他無意間搶了一個小孩子的銅板,這個銅板成為了壓垮他精神的最後一根稻草,事後他發瘋一樣尋找這個孩子祈求原諒,並讓人抓自己重回監獄,可惜大家都只當他是瘋子。末了他幡然醒悟,決心與原有的身份徹底斷絕,重新做人。(P.S.這個小到不值一提的案件沙威十幾年後居然都記得……)

2.影片中沒有表現冉阿讓努力奮鬥的過程(從火場中救下警察局長的孩子,發明工藝技術,一步步成為議員等),而是直接跳向了他成為市長後的情節,略顯突兀。

3.芳汀被工廠開除後不是直接墮落成妓女的,而是經歷了一系列沉淪——先是給人當縫洗工,一天只拿幾個銅板;然後由於被德納第夫婦不斷巧立名目催錢,才不得不陸續賣掉頭髮,牙齒(原著中是門牙),最後淪落為街妓。這是一段非常悲慘的境遇,電影中表現得有些太過戲劇化了。

4.在法庭上,原著里冉阿讓有一段非常精彩的獨白,闡述自己這幾十年來的境遇與心情,指認了法庭上另幾個來作證的囚犯朋友,證明白己便是真正的冉阿讓,同時痛斥法律制度的不公與漏洞。對於這場第一部裡的最高潮,電影裡只是一帶而過。

5.在病榻前的芳汀是被沙威逼死的。她本來對找回柯賽特充滿了期待,但破門而入的沙威告訴他眼前的馬德蘭市長只是個馬上要被抓回去的假釋犯,讓她徹底斷絕了所有的希望,於是當場嚥氣。

6.冉阿讓是在被押運船送往監獄的途中逃走的。當時他在風帆上救了一個水手,卻在返途中落水。所有人都以為他已經死了,這才使他順利地接回了柯賽特,否則沙威早就在那裡等他們了。

7.冉阿讓初遇柯賽特時,並不知道她便是自己一直在找尋的孩子。他是先幫這個小女孩接過沉重的水桶後,在去旅店的路上才知道原來她就是柯賽特。雖然只是一個先後順序上的小細節,但影響意義很大。

8.在德納第旅店,有幾個金錢上的細節影片中沒有展現出來,雖然看似微不足道,卻是全篇的點睛之筆。譬如——1.德納第夫人讓柯賽特去挑水時,還給了她10先令讓她買麵包回來,可惜小柯賽特在打水時不慎把這銅板丟失了,回去後德納第夫人要打她,冉阿讓忙拿出一枚25先令的銅板遞過去說:「夫人,這是剛剛我看見這小姑娘從裙子裡掉下來的,也許就是這錢了。」德納第夫人明知道不是這枚大錢,卻馬上搶過去塞到兜里說:「對,就是它。」2.冉阿讓在旅店一角坐下喝酒,望著柯賽特在織襪子,德納第夫人勒令她不織完不許休息,於是冉阿讓問這襪子織完後要賣多少錢,德納第夫人獅子大開口說2法郎,冉阿讓便掏出5法郎放在桌上,權作買下了這個襪子。周圍的車伕們竊笑:「這白痴,5法郎啊,可以買一個後車輪呢!」3.德納第夫婦覺得冉阿讓可能是個喬裝打扮來尋開心的富翁,於是兩人開始慇勤招待。德納第夫人回頭看見柯賽特想要去摸女兒(愛潘妮)的娃娃,當即一腳踹在柯賽特肚子上:「小賤人,膽敢動我女兒的玩具!」繼而一頓毒打。冉阿讓此刻突然衝了出去,不一會回到店裡,拿著玩具店裡最漂亮的洋娃娃,送給了柯賽特。德納第老闆和客人們全都驚呆了:「喲,這玩意兒至少值40法郎!」這下輪到老闆的女兒們羨慕了,撲到媽媽懷裡哇哇大哭……

9.德納第夫婦有三個孩子,大女兒是愛潘妮,小女兒影片中沒有出現。唯一的兒子是伽弗洛什,便是在影片中戲份極重的那個小孩子,但電影裡沒有表現出他和德納第夫婦的關係。

10.馬呂斯原本是個保王黨,從小由富有的侯爵外公撫養長大。直到他偶然間發現自己死去的父親曾是拿破崙麾下的一名中校後逐漸開始挖掘自己的身世,最後走上革命黨的道路,與外公決裂,加入到憤青大學生陣營。順便一提,馬呂斯的父親在遺囑中向他囑託,要求他找到一個叫做德納第的人並報答他,因為他曾在滑鐵盧戰役中救過自己的性命(其實是德納第去偷東西時碰巧而已,《JOJO冒險奇遇》里借用了這個設定)。再順便一提,馬呂斯的外公是個非常有趣且非常關鍵的角色,不明白為什麼電影裡幾乎對他沒有任何刻畫。

11.原著里馬呂斯和柯賽特不是什麼一見鍾情,兩人清晨在公園散步時打照面至少有3年了。不過最早時柯賽特還只是個發育不良的14歲少女,馬呂斯沒有注意而已。直到法國大革命前夕馬呂斯恢復了散步的習慣,才突然發現了女大十八變的柯賽特,從此一發不可收拾地陷入愛河。(所以說男人都是視覺動物)

12.法國大革命篇里,德納第一家並不是淪落街頭,而是住在馬呂斯公寓房間的隔壁。某次就在他們要被房東趕出去的時候,馬呂斯曾幫他們繳付過一個季度的房租,艾潘妮也從此與馬呂斯結緣。

13.原著里冉阿讓並不是像個驚弓之鳥一樣匆忙搬家,而是他原本就留意到了馬呂斯,認為這個年輕人會打亂他平靜的生活(其實主要還是害怕會失去柯賽特),於是處心積慮地搬離住處,沒有留下一絲痕跡——除了柯賽特的那封信件。

14.革命領袖安灼拉與戰友在酒館二樓被槍決時,曾有位軍官上前詢問他是否需要遮住眼睛,遭到了拒絕。之後亂槍響起,戰友應聲而倒,安灼拉身中N槍,雖已身亡卻依然屹立不動……原著這裡比歌劇還舞台化。

15.冉阿讓帶著受傷昏迷的馬呂斯在下水道里尋找出口時,是德納第提供的鐵門鑰匙。作為交換,他在翻遍冉阿讓口袋裡錢財的同時,還悄悄地在馬呂斯衣襟上撕下了一塊布料,作為日後的證據。

16.沙威在下水道出口堵截到他們倆時,並不是當場釋放,而是很紳士地雇了一輛馬車將馬呂斯送回了他外公家(當時沒人注意冉阿讓,所以馬呂斯一直不知道背自己回來的救命恩人是誰),再將冉阿讓送回了武人街公寓,最後投河自殺。

17.電影裡馬呂斯醒來後去戰場遺蹟獨唱的那一段是原創情節,完全沒有必要,唱功也很一般,顯得非常多餘。也許是在向80年代的舞台劇曲目致敬吧。

18.結局是電影與原著差別最大的地方。原著里馬呂斯幾乎是對冉阿讓恩將仇報,他認為冉阿讓是個危險分子,會影響到柯賽特的未來與幸福,於是無論冉阿讓如何苦苦哀求,他只允許冉阿讓每晚來看柯賽特一次——他只能在一個充滿了蛛網的昏暗地下室見到柯賽特一會兒,但這已是最美好的時光。日復一日,終於有一天,冉阿讓來到地下室時,發現椅子被撤走了,他意識到主人已有逐客之意,就對柯賽特編造了一個自己要出國旅行的謊言,然後再也沒有來過。他所有的60萬法郎家當都已給了柯賽特作嫁妝,自己只能在幾條街外租一個破舊公寓,淒淒等死。歲月的刻刀此時在這個老人身上開始加速割下,與柯賽特分別的每一年幾乎抵得過十年。影片最後馬呂斯與柯賽特找到瀕死的冉阿讓時,他已經一週沒吃東西了。

19.德納第夫婦並不是在婚禮上去告訴馬呂斯真相的(其實反而是搬石砸腳),而是兩人結婚數年之後,德納第以為可以靠當年發死人財時的情報敲詐馬呂斯一筆,於是去他家裡「告發」冉阿讓,結果卻讓一切水落石出。馬呂斯由此得知了一切,無比懊悔。

20.冉阿讓臨死的時候,陪伴在身邊的是當年主教送給他的銀器。他死後的墓碑上沒有寫名字,甚至一個字都沒有,只有一首用鉛筆寫的十四行詩——

他安息了。儘管命運多舛,他仍偷生。失去了他的天使他便喪生;事情是自然而然地發生,正如夜幕降臨,太陽西沉。

【關於電影本身的一些看法】

1.馬呂斯的演員形象和原著里出入太大,和他一起在酒吧籌備革命的某個夥伴反而更像小說裡的馬呂斯一點——就是那個黑色捲髮,總拿著酒瓶子的。

2.愛潘妮是我在《悲慘世界》里最喜歡的角色,電影中的演員也詮釋得非常到位,只是有些太胖了……完全沒有「瘦骨伶仃,像隻折翅的小鳥」那感覺。

3.同樣略胖的還有飾演沙威的拉塞爾·克勞,原著裡的沙威是個精明幹練的警探形象,而克勞無論再怎樣用制服勒肚子看起來也不過是個城管頭子。

4.革命領袖安灼拉則非常完美到位,尤其是對街壘舞台的搭建,幾乎和原著里描述的場景氣氛一模一樣。

5.據悉飾演主教的演員是上世紀80年代百老匯舞台劇版《悲慘世界》裡的冉阿讓,果然很有氣場。

6.這次國內的英文版字幕翻譯估計是沒看過原著吧,許多約定俗成的經典人名都作出了奇怪的翻譯,還有一些經典台詞的胡亂意譯則徹底破壞了意境。譬如原著最開始的部份,主教把銀器送給冉阿讓時說「請記住,要做一個正直的人」(部份譯本譯為「要做一個誠實的人」,也沒錯)。這句話是整部《悲慘世界》的核心,包括電影裡主教唱出來的都是「honesty」這個詞,然而國內影院字幕卻翻譯成了「請做一個秉公守法的人」——秉公守法,尼瑪那是沙威好不好?諸如此類還有把「被拘禁」譯成「遭天譴」,「解放巴黎」譯成「解放全世界」……就不一一枚舉了。請問翻譯同學,你這是要起草黨歌嗎?