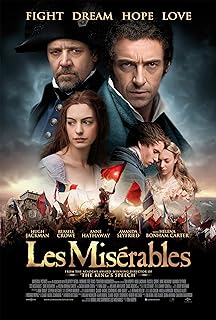

電影訊息

電影評論更多影評

2013-03-10 07:15:19

悲慘世界與雲圖一起引進,大丈夫?

拉馬克將軍生前受到民眾的擁護和愛戴,被視為是政府和民眾溝通的重要橋樑。

1832年6月1日,拉馬克將軍去世,6月5日出殯。共和派和大批「人民之友」社的成員,法學院、醫學院的學生,工人和市民自動聚集。

武裝衝突是在5日傍晚開始的,一直持續到第二天。在街壘戰中死傷的起義者多達800人。

悲慘世界的旋律中,不斷的重複著對那些schoolboy的哀憐。

No one ever told them,That a summer day can kill. They were schoolboys,Never held a gun。(Turning)

He is young,He's afraid,Let him rest,Heaven blessed,Bring him home。(Bring him home)

學生的代表,他們的領袖,安灼拉,雨果用盡溢美之辭,塑造了一位天使的形象。「他那張近似女性的臉,這時說不出多麼像古代的忒彌斯。」「低垂的眼睛賦予他那鐵面無私的希臘式側影一種憤怒和貞靜的表情。」「槍殺他,如同抹殺一朵花!」安灼拉集熾熱的理想主義與冷靜的指揮能力於一身,深受朋友們的崇拜與愛戴。音樂劇中,這位信仰司法與正義的完美的領袖,最後被亂槍擊斃,倒掛在紅旗之中,這時的音樂磅礴激昂,是全劇最震撼的時刻。電影儘管一路弱化安灼拉的形象,但還是保留了這樣的場景與這樣的寓意:試圖救民於倒懸的人,為民所棄,終倒懸於市。

用芳汀和冉阿讓遭受的欺壓凌辱來刻畫的悲慘世界,是坐等神父的「仁愛」的甘霖灑下來,還是通過安灼拉之輩起而行之、替天行道的「法制」來重塑?雨果意識到這兩條路的分歧與交錯,他如實的記錄了底層的問題,但沒有提出明確的回覆。他既失望於前者的虛無,又質疑後者的殘暴——正如托克維爾在《舊制度與大革命》中大聲呼籲的:文科生是不靠譜的——雨果也是一位哈姆雷特式的文科生。

而音樂劇,是商業行為,為了照顧觀眾的理解能力,稍微偏向了前者,冉阿讓出魔入聖的心理衝突被大篇幅地渲染,而ABC的學生們個個性格模糊,籠統地變成了歷史背景。電影呢,在這條路上走得更遠,大量採用宗教意味的背景與道具,而應該由安灼拉領唱的Do You Hear the People Sing卻變成了合唱,鏡頭也被馬呂斯搶去一大半。街壘戰之後,交待民眾悼念之情的turning成了過門,而描繪學生們在視死如歸的drink with me只保留了幾句。這麼處理之後,在不熟悉原著的觀眾眼中,1832年革命成了富家子弟的遊戲,他們天真、衝動、揮霍青春,一群可憐的無頭蒼蠅。不得不苦笑,一個半世紀之後,那些不甘心坐等上帝顯靈、想把上帝的職責攬到自己肩上的學生,還是會為民所棄。

倘若悲慘世界雲圖再現,唱一曲Do You Hear the People Sing,一樣會激動人心吧,而Empty Chairs By Empty Tables,把題目改成Empty Hearts At Empty Square,可能更為應景……然而,那又如何?安灼拉們會不會還是孤獨的領路人?他們的理性與思辨是否能融入民眾的血脈?他們是否只剩下用單純的死亡來叩開民眾的心扉,作為暴戾的證明?

Oh my friends,my friends,don't ask me What your sacrifice was for……

評論