2013-03-21 19:57:33

日本版的《父與子》

************這篇影評可能有雷************

一對老父母去東京看望成了家的子女,竟沒有容身之地,子女們都有自己的生活,都很自私,只是面上盡力地敷衍兩個老人家,孫子們跟老人沒什麼感情,也只是禮貌上地叫一聲「爺爺奶奶」。兩個老人家被安排去不適合老人的熱海溫泉旅遊,兩人睡不好,提前回來了。回到女兒那裡,女兒正好有講習會,兩人得告辭,但不好再去麻煩大兒子,只好兵分兩路,老母去守寡的二兒媳那裡蹭一覺,老父去找兩個老朋友過夜。可是那兩個老朋友也過得不安心,一個倆兒子都戰死了,另一個兒子愛慕虛榮,嫌棄老人家。三人在酒店裡喝醉酒,打算熬到天亮,解決住宿問題。然而警察把他們送到了老人的女兒家,女兒煩不勝煩,埋怨了一通。兩個老人起程回家,途中老母身體不適,下了火車,正好見了三兒子一面。十天之內,所有的子女都見完了,兩人回到家。那些子女卻很快收到了電報:在家未嫁的小女兒京子說「老母病危」。大兒子、二兒媳、女兒及女婿、三兒子,這幾個人都趕回來送終。大家都應付了事,除了二兒媳多住幾天陪了老父,其他子女又都趕回去忙自己的事業和家庭了。除了孤苦的二兒媳和未離家獨立生活的小女兒真心地為母親去世哀悼,其他人都把送葬看成一個任務,難過也算難過,可是畢竟沒有自己的事來得重要。

尤其是大女兒,她簡直把父母當成一種累贅,對他們很厭煩,在東京時當客人問她家裡來了誰,她答「從老家來的鄉親」;老母病危,她就想著可能要死,把喪服帶上省得麻煩;老母一死,她就急著要這要那去留作紀念,並且還實打實地說:「要是父親死在前面會比較好,母親可以到東京去幫忙。」言外之意,等小女兒京子出嫁後,輪著伺候這個老父親,可真是個頭疼的事——他不能幫忙,還要吃喝,最可恨的是,戒了二十幾年的酒,又因鬱悶喝起來了。大女兒的言行舉止,心聲流露,跟我們所見到的身邊的絕大多數兒媳婦們、少數女兒們一模一樣。

而這對老父母在看望子女的途中卻從不抱怨,他們諒解子女們的難處,雖然知道他們有了自己的家就都變了,變得不親切了,可還是自我安慰說:「我們是幸福的了。」甚至在離開東京的火車站上,老母頗有預感地對子女們說:「你們都很忙,萬一有什麼事,你們就不用趕回去了。」 唉!!!

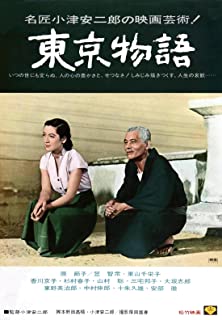

1953年的日本片,烏煙瘴氣的大都市,毫不造作的情感流露,看這個情節尋常卻如同在上演我們自家生活的早期黑白電影,我的眼淚不知不覺地流個無窮無盡,從一開頭流到劇終。這是一對怎樣善解人意的老父母啊!面對子女分離出去,不再像從前一樣和自己的感情密切相聯,內心的悲哀不是自己嘴上一大套寬慰的話所能掩蓋得了的。老母在潛意識裡覺得她的精神生命已經到頭了,對子女的養育、期盼,到頭來不過是一場空。比起那些喪子或子女無良的,那自然是好一點,可是這個情形有子女與無子女也沒有多大分別了。雖然小女兒未嫁,但小女兒嫁完之後,也是同理,這是可以預見的。可憐的只是,兩個老人走了一個,剩下的一個可怎麼度日呢?

我跟女兒小魚講完這個電影故事已是半夜,我以為她睡著了,問了句:「你聽明白了嗎?」她仰面望著天花板,直點頭。我的心突然一縮,一個即將5歲的孩子當真能明白?她只是很認真地聽著。我說:「將來你長大了,離開爸爸媽媽了,爸爸媽媽絕不去打擾你。」她答:「我不跟爸爸媽媽分開。」啊,這又是另一個影片了,那就是小津此前拍過的《晚春》。女兒不願離開原生家庭,假使不是出於俄狄浦斯情節,僅僅是因為心理上不能獨立,那也是嚴重的心理障礙啊。小魚還小,不宜了解得太多,導致焦慮,我趕緊給她講起《忙忙碌碌鎮》里《蓋房子》的故事來,她立刻就睡著了。

一直以來,許多人勸我們再生個孩子,違背政策也沒關係,總能想辦法解決問題。然而,孩子多了又怎樣?沒有孩子,我們可能體會不到生命的全程;有了孩子,一個和十個又有什麼分別呢?他們都將一個樣,離開你,從此和你在情感上劃出一條界線,讓你體會到孤獨老去的淒涼。這還算是正常的。如果遇到上述不正常的情形,那就不是淒涼的感覺了,而是焦慮和痛苦。等將來小魚成家了,我無論如何也不會住進她的家裡,體驗那種尷尬的感覺。你把你最真最深的愛都給了子女,他們卻在你到來之後用敷衍的態度來對待你。這不是自尋打擊嗎?影片中的老母旅行一遭,速死,換到我們許多人身上,也是一樣的。

想想我的伯父去世得早,被他寵愛了大半輩子的伯母從此過著可憐的生活。由於三個兒子和一個女兒各忙各的,雖然伯母幫著他們每一家收拾了幾十年家務,帶大了一大群孫子孫女,可是當她眼神不好之後,子女們照顧起她來生怕輪得不公平,後來索性誰都對她愛搭不理了。伯母就在前幾年元旦那天自縊於自己的床杆上。多麼和藹可親的老伯母啊,卻在77歲那年以這樣的方式離開了人間……

想想我的母親,35歲喪失,一個軟弱、缺乏主見的人,卻不得不將全部農活家務攬起來,直到二兒二女都成家,生活安定下來才放心。她吃苦在前,現在的情形要好很多。親生的兒子女兒都關心她,姐姐常常回去幫她料理飲食,我周周陪她到地裡種菜,兩個兒媳兩個女婿也都尊重她,她天天準備三餐,關心菜地,看看電視劇,等著子女們回來吃飯,等著我和大魚回去拉菜,幫我們買好柴雞蛋,盼著我們房子裝修完,好叫大嫂帶她過來看。上週在地裡,我問她:「我爸爸去世後,你沒有想過再找一個人嗎?那時你那麼年輕,孩子們那麼小,你一個人太吃力了。」她說:「那時有人介紹,你大哥不同意,我自己也不想找。如果找一個又死在我前面,我這輩子就專門伺候別人啦!」呵呵,多麼坦誠的話。一對伴侶,如果不能一起死,長壽就意味著煎熬。可悲的是,我們許多年輕夫妻卻不知道珍惜對方,不知道讓對方活得比自己長久是件至關重要的事情。

《東京物語》一片,使我一口氣寫了這麼多,但願小魚長大了也看看這片,自己去感悟吧。聯想到我的公公婆婆離得遠,等房子裝修好,就應請他們過來玩一玩。