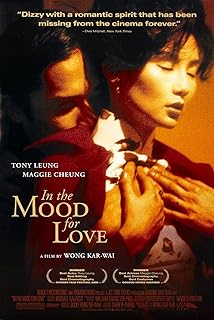

電影訊息

花樣年華--In the Mood for Love

編劇: 王家衛

演員: 梁朝偉 張曼玉 潘迪華 Lai Chen Ping Lam Siu

花样年华/

![]() 8.1 / 168,190人

98分鐘 | Poland:94分鐘

8.1 / 168,190人

98分鐘 | Poland:94分鐘

編劇: 王家衛

演員: 梁朝偉 張曼玉 潘迪華 Lai Chen Ping Lam Siu

電影評論更多影評

2013-03-25 04:38:20

或許,僅僅是或許

《花樣年華》據說拍了15個月,剪出來的正片也就90來分鐘,不禁讓人好奇這墨鏡王同志都在幹些什麼?除了在香港本埠和泰國搜了幾處舊址、在柬埔寨拾掇了幾個場景之外,多數時間裡都是張曼玉和梁朝偉1)在過道里寒暄地講話,2)在電話裡謹慎地講話,3)在餐廳裡邊吃牛排邊旁敲側擊地講話,4)在梁的屋子裡邊吃麵條邊遮遮掩掩地講話,5)在飯店2046號房間裡話裡有話地講話,6)在路邊的屋簷下看著雨悲傷地講話……等到不再有說話的機會,便只剩下落寞。難怪會有某位永不服老之麻辣藝人放出豪言,聲稱如果換她來導,兩天即可收工——口氣雖大,倒也有根有據,畢竟俺們這廂的電影圈以盛產各類奇葩而著稱。

問題在於,墨鏡同志的片子,情節從來就被情調給壓著一頭,況且講的又是舊時香港的滬人圈子,三清四落的外包裝,七扭八拐的螺螄殼,其間的朦朧與曖昧,若想描述得體,要用大把大把的時間來熬;真刀真槍地造段感情不難,光造趨勢不整瓷實,很考驗一把功力。本片採用的辦法是:反正那兩個人只出現過背影和聲音,乾脆就讓這兩個人來演。這麼做的好處在於一開始觀者都很清楚這兩個人的所作所為其實是在想像那兩個人,但漸漸地這種界限就會變得模糊,以致於到後來幾乎難以辨識這兩個人所扮演的到底是那兩個人還是這兩個人自己、甚至是這兩個人想像中的另一種情境下的兩個人。簷下避雨的那一段里,周慕雲對蘇麗珍所說的話,放在其他言情片就是百分百的愛情告白,但就本片來說卻依然要打一點折扣:第1遍屬於溫和式分手,淡淡的言語,輕輕地離開,只有眼神,沒有淚水;第2遍再來過,屬於動情式分手,沒有言語,只有哭泣,哭到全身都在顫抖。這兩種場景,孰真孰假孰優孰劣孰對孰錯?抑或只是其中一個人的心中所願,實際上根本就沒有發生過?

「別傻了,說說而已。不要哭了,這又不是真的……」

當然,玩情調有時也會走火,若即若離的敘述方式很容易把故事帶進死胡同。從本片第二幕開始,故事的脈絡就變得斑駁起來,有時甚至到了不可解的地步。苛刻地講,有以下一些疑惑之處:

A)香菸。蘇麗珍去新加坡,進過周慕雲的住處(周不在)。她拿起他放在桌上的煙盒,取出一根,點燃,吸一半——從戲劇的角度講,這是個很突兀的動作。之前從未有鏡頭顯示蘇麗珍碰香菸;如果是在表達某種心情,她先前應當抽過煙,而且抽的很可能還是他的煙。

B)拖鞋。背景同上。這雙繡花拖鞋,是某次被堵在周慕雲房間裡時,蘇所留下來的。時空轉換到新加坡,蘇做了三件事:抽半根煙、往周的報社打了一通電話、拿走這雙鞋。周接聽電話時,蘇麗珍一句話都沒有說,那麼她想表達的意思就應當蘊含在她的動作之中:抽菸大抵是回憶過往,拿走這雙鞋便表明了她的決意。但問題是,這種決心缺乏有效過渡或說明——如果是在香港做的決斷,又何苦到新加坡走一遭?如果是來新加坡之後再下的決心,那這最後一根稻草又在哪裡?

C)阿炳。這一類相貌平平濫賭好色的醬油兄,往往起著穿針引線的作用。周慕雲家庭危機、芝麻糊事件、出走新加坡,阿炳或點題或串連,其角色的份量實比潘迪華演的房東還要重一些。炳跟周的對手戲無須多言,跟蘇麗珍之間卻多少有些戲份缺失的感覺,尤其是在周去新加坡之後,阿炳應是蘇麗珍了解周慕雲近況的唯一渠道。個人覺得,阿炳的事情甚至可以延續到劇末。

D)老闆。關於蘇麗珍的老闆何先生,戲份較少不是問題,有頭無尾才叫糟糕。何老闆一把年紀,與某位余小姐關係親密,作為秘書的蘇自然少不了傳傳信跑跑腿,偶爾外帶圓圓謊,但奇怪的是,這條支線突然來了個人間蒸發,再也不被提起。按通常的結構設置,房東孫太太和老闆何先生一內一外,一個市井幹練一個謹慎敏感,對蘇麗珍舉止上的一些微妙變化都會有所察覺。孫太當面對蘇做一番誅心之論,黃牌亮得毫不客氣,何老闆這邊卻是銷聲匿跡——多少也該有個交待吧?

E)吳哥窟。周慕雲跟阿炳的閒扯當中,說到過該種終極靜心大法:弄一棵樹,挖一個洞,把憋在心裡的話倒進去。但為什麼是吳哥窟?為什麼把話吐露給石頭而不是原先提到的木頭?為什麼沒有信物?——蘇麗珍好歹還拿走了一雙鞋,周慕雲就隨便挑個有洞的石柱,然後用點泥巴加稻草一糊了事?

F)戴高樂。偶承認自己歷史知識貧乏,但戴先生(高樂先生?)訪問柬埔寨的那段紀錄片著實讓人費解:法國大佬跟香港的一對失意男女之間有什麼關係?象徵著一個時代的結束?可這不就是部玩情調的小資作品麼,扯這麼宏大做甚。難不成是因為要參加康城影展?梁朝偉不是梁家輝,張曼玉也不是十幾歲的珍-瑪奇。

當年揣著這些疑惑走出影院,只覺一頭霧水,要等到內容相對完整的DVD出現,才感柳暗花明,因為答案大多被扔進了刪除場景。這些鏡頭按四幕場景排列,基本可以答疑解惑。

第1幕,2046號房間的秘密:(開頭一段模擬桃戲過於惡趣味,再往下一點)兩人到頭來還是踩了紅線。在踩之前,配合著窗外的雨聲,蘇麗珍向周慕雲要了一枝煙。

第2幕,明信片:此節被刪減的資訊頗多,如果全部復原回正片的話,這段以新加坡為背景的故事將非常完整。

周慕雲從獅城給房東孫太寄了張明信片,與此同時卻通過電台為過生日的蘇麗珍點了首周璇的歌(此處與正片有出入,正片中是蘇麗珍的丈夫在日本為她點的,是否可以理解為浪子回頭想破鏡重圓?)。

豆蔻年華的余小姐首次現身來找何先生,兩人抱頭痛哭一番,估計是要遠走高飛去海外進學。蘇後來問老闆:(余小姐的事)你不會後悔嗎?何老闆回答:是我自己給了她這個機會,都沒的後悔了。

然後何先生遞給蘇秘書一張去新加坡的船票,讓她去散散心。

不出所料,蘇麗珍到新加坡後,首先聯絡的是阿炳。兩人在排擋吃飯的時候,阿炳向蘇炫耀起自己的情史,之後的一段對話卻似乎是兩方通用:

蘇:有沒有想過把她(阿炳的暗戀對象)追回來?

炳:還追什麼追,早就嫁人了。

蘇:那你還來這裡(新加坡)?

炳:看看也好啊。也算是了結一樁心事。

有時想想,其實這樣也不錯,自己心裡中意就行了,不一定非得在一起過。你說呢?

飯局結束,蘇關照炳,不要跟他講我來過。

原來如此。

第3幕,70年代的香港:此處所刪節的其實是故事的另一種版本。正片中,房東孫太去美國帶孫子,把香港的房子交給蘇麗珍打理。蘇生有一子,沒有與丈夫同住,後者情況不明(蘇的戒指始終戴在右手中指,似乎無法作為線索)。周慕雲偶然來香港拜訪昔日房東顧先生,誰料物是人非,向新住戶問及隔壁孫太房子的情況,被告知住著一個女人和一個小孩。周抱以苦笑,轉身離去。

被刪除的這個版本中,似乎孫太的房子是轉手給了蘇麗珍的,而蘇亦打算將此房出售,然後跟丈夫和孩子一起移民加拿大。周慕雲的新女友從阿炳口中得知有這麼一段舊日情史,便找上門來旁敲側擊無理取鬧一番;之後,留著小鬍子的周慕雲和不再穿旗袍的蘇麗珍在賣麵條的小攤旁偶遇(可能是偶多疑,總覺著周的這個新女友在形象上很接近某位女星,不知是否有意如此)。

上窮碧落下黃泉,未必勝得擦身而過。

第4幕,兩人在吳哥窟的邂逅:有這段做鋪墊,才可以解釋為什麼周慕雲會把心事吐露給柬埔寨的一塊石頭。作為祭奠過往心情的一種象徵,他把當年蘇麗珍所穿大衣上的一顆心形墜子安放進了吳哥窟的石縫當中,然後將自己的所思所想全部傾倒了進去。

四幕片斷看完,一種強烈的不滿油然而生。第1、2和4幕的場景都是整個故事的有機組成部份,導演先生居然下得了手去動剪刀?轉念一想,墨鏡同志混跡江湖多年,玩的就是虛無縹緲,真把這兩人的關係給挑明了給說白了給講透了,一代文藝片宗師的范兒還怎麼體現?

依稀記得十多年前在電影院裡看本片的時候,後排的一些歐巴桑們除去計算張曼玉到底換了多少身旗袍,便是在問「這兩人到底有木有?」 觀眾們各取所需,或許才是藝術電影的真諦:A看到的是服裝秀,B看到的是不倫戀,C看到的是舊風情,D看到的是一群人在螢幕上晃來晃去。

然後馬路旁便如雨後春筍一般冒出來一堆旗袍店,然後便會看到有人穿著五顏六色的旗袍在法國梧桐遮蔽下的長街上輾轉著前行,其實稍稍調整一下姿勢,比如把手輕輕搭在胃的地方,眉毛再這麼微微蹙一下,效果可能會更好。

偶的觀影水準歷來在平均線之下,所以藝術片裡那些陽春白雪的東東從來都搞不大懂。談到本片,叔只是來看人的:張曼玉和梁朝偉,90年代香港最靈光的兩個演員,在90分鐘的時間裡,輕聲細語,玲瓏剔透,雲淡風清。值得一提的是,在DVD的花絮當中,偶然發現有兩人共舞的一段戲:無需任何言語,只要目光輕觸,便似心有明燭。八卦一點地想,螢幕內外,戲夢人生,影片刪節版的結尾里,周慕雲和蘇麗珍在吳哥窟的長廊中談到其貌不揚的阿炳兄,竟已是鴛鴦戲水,心想事成, 倒是這兩位,到頭來形單影隻,人生陌路。羊群總要被趕入大海,因這世界最終會交與石頭。

評論