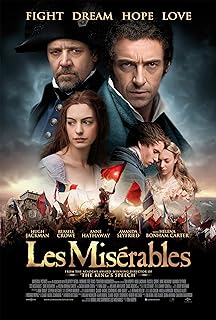

電影訊息

電影評論更多影評

2013-03-27 01:25:41

由《悲慘世界》看受眾購買的成本(跑題了阿阿阿)

由《悲慘世界》看受眾購買的成本

文/馬陌上

跟今天我們身處的這個世界相比,《悲慘世界》的「悲慘」二字實在有點言過其實:不論由於貧困偷了片麵包而被判處勞役的冉·阿讓,還是為撫養女兒而淪落風塵的妓女芳汀⋯⋯時隔200年,這一幕幕在今天繼續上演且變本加厲。不同的是,他們的悲慘都有一個具體的根由,今天的悲慘則十分抽象而荒誕:一方面,「朱門酒肉臭,路有凍死骨」,這點古今無不同;另一方面,一種系統性的掠奪、損害、侮辱、奴役被高明地掩蓋在普遍的繁榮之下,正如骯髒空氣、污濁水源與有毒食品包裹著的生活一樣,人們關於悲慘的小小記憶與關於幸福的小小幻覺都如PM2.5一樣,呈現為一團霧霾。也就是說,人們早已喪失了體察自身處境的能力。是的,在今天,小偷和妓女是兩個快樂的職業——如果貪腐算作偷竊、賣身上位算作賣淫,那瀰漫於政治界、娛樂界的種種罪惡與不堪,簡直是一種發財致富、功成名就的最理想路徑了,君不見,每個竊賊與婊子都笑哈哈地擦拭著對方嘴角的那一抹猩紅,哪裡有悲慘可言?另外,巴黎人民可以築起街壘,而我們則毫無辦法,劣質鋼筋與水泥堆砌的現代化大廈一陣風就可颳倒,我們還能指望得到什麼庇護?

拋開這些憤懣之辭,我們回頭來看看電影本身。首先是版本問題。原作者雨果的大名最容易讓人忽略電影本身,而一味從文學角度對劇情予以頂禮膜拜,並喋喋不休於這樣的文學史話:《悲慘世界》乃法國大文豪雨果遭「小拿破崙」政府驅逐而流亡蓋納西島期間完成的鴻篇巨製;此前,他在搗鼓完《巴黎聖母院》以及一系列詩歌和戲劇之後,以1793年法國大革命開始到1832年巴黎人民起義為背景,寫了初稿《苦難》,《悲慘世界》就是在《苦難》的基礎上增補而成的。《悲慘世界》的音樂劇版本也叫《孤星淚》,1985年倫敦首演,此後在百老匯以及世界各地巡演。我們現在看到的電影版本,與其說與原著一脈相承,不如說跟音樂劇有著更近的血緣。也正因如此,在有感於電影本身的恢宏與悲憫之後,不少人吐槽其主演唱功的乏善可陳。但這一切,均無礙於它的史詩品質:一種對人類普遍情感的整體性體認與關懷,而不是像《金陵十三釵》那樣齷齪地試圖用妓女的身體去保衛處女的貞操——這種骯髒的交易建立在一種根深蒂固的奴性之上,張藝謀之流天生就認為一部份人是下賤的,理應來保衛高貴者以完成自我救贖。在這種奴性邏輯之下,妓女先死,領導先走。所以,《悲慘世界》與其說是對苦難的控訴,毋寧說是對「人人生而平等」這一經大革命之火砥礪的基石性現代思想的終極確認。唯如此,封建主義才算終結,現代社會才算開始。反而言之,這也是今天我們依然身處悲慘世界的根由:封建主義並未走遠,各色囂張、無恥到畜生級別的官二代、富二代們,不過是「生殖器決定一切」這一封建定律的現實彰顯物。在漫長的封建社會,能夠抵消嚴酷等級秩序的,是貴族精神的那一抹溫情,當兩廂失調時,暴動便會到來,迅速進行調節——今天,我們率先摧毀了貴族精神,卻保留了等級秩序中最骯髒的部份,因此,在《悲慘世界》中我們看到了因信仰崩潰而跳河自殺的舊秩序維護者沙威,在北京街頭卻只能看到城管隊員那毫不猶豫砸向小販的鐵拳。沙威與冉·阿讓的較量,是兩種信仰的較量,難掩其人性光輝;城管與小販的較量,則是赤裸裸的暴力渲泄,在一種街頭叢林法則下,人性只能淪落為獸性,牽引我們滑向悲慘的深淵。

所幸,在街頭默默圍觀的還有人民——這個時而沉默時而喧噪、時而宏大時而卑微、時而懦弱到不堪一擊時而勇敢到山呼海嘯、時而高尚到完全的利他主義時而自私到事不關己高高掛起、時而有能指無所指時而有所指無能指的「虛詞」,雨果跟諸多先賢大哲一樣,對他們既愛又恨:他們的悲慘需要我們來救贖,但當我們陷入他們的敵人的包圍時,他們卻冷眼旁觀,甚至落井下石。從《悲慘世界》到《讓子彈飛》,人民從來都沒變,就跟他們當初站在十字架下冷漠地觀看救世者耶穌被釘死一樣——這樣的人民到底什麼情況下才能變為革新者的受眾,這是一個問題:勒龐在《烏合之眾》中試圖回答,納粹宣傳部長戈培爾試圖回答⋯⋯也許是這樣,在先烈倒下的地方,人民站起來了,但具體需要倒掉多少先烈,誰知道。受眾購買是需要成本的,定價權在人民手裡。

(馬陌上,劇作家、導演,社會化媒體觀察員。)

評論