電影訊息

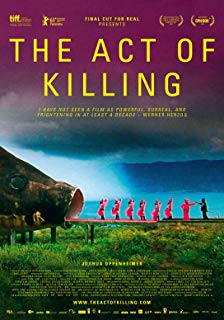

殺人一舉 The Act of Killing

演員: 安華剛果 Herman Koto Syamsul Arifin Ibrahim Sinik

杀戮演绎/杀戮行为/杀人一举(台)

![]() 8.2 / 29,569人

115分鐘 | 159分鐘 (extended version) | Germany:95分鐘 (TV version) | Finland:96分鐘 (TV version) | Taiwan:1

8.2 / 29,569人

115分鐘 | 159分鐘 (extended version) | Germany:95分鐘 (TV version) | Finland:96分鐘 (TV version) | Taiwan:1

演員: 安華剛果 Herman Koto Syamsul Arifin Ibrahim Sinik

電影評論更多影評

2013-04-01 13:42:03

好人易做,惡人難當

《殺戮行動》是今年香港國際電影節我看過的最棒的一部作品,不僅僅是因為題材的驚世駭俗,也不僅僅是因為導演為了拍這部紀錄片在印尼呆了整整七年半,還學會了印尼語。

觀影過程中,不停地聽見觀眾席中發出不屑憤怒和譏笑的聲音,這還是我第一次碰到:「流氓(gangster),它在英文中的原意是自由的人(free man),所以流氓是正義的,他們捍衛著這個國家的自由,不被共產主義侵蝕」,這些手上沾染著無辜者鮮血四十多年還趾高氣揚的儈子手,竟然還好意思把這句荒謬無比的謊言,四處宣揚,在鏡頭前,在大會中,在電視節目上,厚顏無恥地炫耀自己當年的屠殺行徑,「在我們這些遵紀守法的文明人看來,簡直荒唐透頂」!

1965-66年,印尼軍政府的「反共」清洗中,一百多萬印尼共產黨、左派人士、知識分子和華人遭到屠殺,為規避責任,印尼軍方將屠殺任務交給當地流氓執行。至今過去四十餘年,那些參與屠殺的流氓和他們的家人都成了當地位高權重的要人,稱霸一方,權與利雙收;而倖存者與受害者的家人,仍對那段往事噤若寒蟬,即便對門就住著當年殺害自己父親或祖父的兇手,卻只有沉默。

當導演Joshua Oppenheimer剛開始拍攝這部紀錄片,採訪當年大屠殺的倖存者與受難者家屬的時候,卻發現大多採訪者都不敢談論那段往事,而拍攝也不斷受到政府和警察的阻擾,最後,那些受訪者說,你們不如去找那些殺人者吧,他們都很樂意跟你們吹噓那些事的。然後Joshua就開始一個一個尋訪蘇門答臘那些臭名昭著的屠殺者,他採訪了四十個屠殺者,聽他們炫耀往事,帶他重遊當年施行屠殺的地點,而第四十一個,便是紀錄片的主角,喜愛好萊塢黑幫片,崇拜Al Pachino的流氓安瓦爾·岡戈。

其實到這裡我想大多人都已經想到導演有兩條路徑可走,絕對能拍出一部滌盪人心的歷史紀錄片。一則繼續跟隨受害者進行驚心動魄的拍攝,伴隨著政府和軍方的追逼壓迫,滿是血淚的往事被慢慢揭開,站在這個絕對弱勢群體的立場為他們呼籲,讓他們被強權壓抑緊閉的口第一次向世界發出自己的聲音,既正義又感人肺腑;或者是聽從建議轉而採訪安瓦爾·岡戈和其他的殺人者,展現他們日常普通的生活與那些被害者實則無異,隨著拍攝的深入漸漸揭示他們夜晚的噩夢與良心的折磨,在殺人如麻的外表之下也有著一顆肉長的人心,以此來博取觀眾的同情與歷史的諒解。這兩種敘述方式都並不少見,想像起來,用在這個黑白分明的題材上無論用哪一個角度效果一定不差。

然而這些思考在導演執鏡之前都已經完成,他見識到了受害者們纍纍傷痕的內心與恐懼,也從那四十個屠殺者的身上了解到,他們不是想像中的惡魔,像普通人一樣,有著一份工作,一個家庭,甚至已經兒孫繞膝,過著平常的日子,即便是流氓混黑道又怎樣,不是每個上街收保護費的小混混都下得了手砍了一千多個人的腦袋還心安理得。所以,在他遇見安瓦爾·岡戈的時候,他帶著更多的疑問,做了一些不一樣的嘗試。

他把舞台和鏡頭交給了他們,這些屠殺者,讓他們用自己的方式,來重現這段歷史,表達他們對這段歷史的理解,對歷史中的自己的想像。一開始,我想安瓦爾和他的同僚們並沒有想太多,他們早就習慣了自己鼓吹的那套,自己所理解的正義,正如年復一年印尼播放的反共宣傳電影,共產黨是惡魔,當年的屠殺保護了國家,是正義的實施者,所以儘管有時晚上睡不著覺,會發惡夢夢見那些他曾砍下的腦袋,安瓦爾也不覺得有什麼大不了,畢竟他是好人,他的刀下鬼都是惡人。開始拍攝時,安瓦爾和他的手下赫爾曼幾乎像是在嬉鬧一樣,帶著些戲謔誇張地表演被他追殺的村民,抱著母親哭泣的孩子。

然而,隨著他們讓自己的想像不斷豐富展開的時候,冠冕堂皇的理由背後就像是被撕開了一道道口子,猶疑與恐懼不斷流瀉而出,他們笑不出來了。拍攝焚燒村落和強姦婦女兒童的場面時,火光熊熊慘叫悽厲之間,安瓦爾茫然地在鏡頭前晃過,那些只是群眾演員,不過逼真地回應著扮演施暴者的「五戒青年團」的追趕和暴行,但已經足夠震撼,拍攝完成之後,赫爾曼哄著那些被嚇哭的兒童演員,抹乾他們的眼淚,告訴他們不過是拍戲,也許那一刻安瓦爾想到的是,連做戲都能讓人嚇破膽,更何況那些經歷真實歷史的當事人呢?而連抹乾一個兒童演員的眼淚都如此之難,更何況堵住那百萬失去家人的受害者的口呢?他們一定在詛咒我們,一直在詛咒我們。以往安瓦爾也會這麼說,因為這些共產黨員都是惡人,所以會詛咒仇敵,而如今他恐慌,因那詛咒是出於真實的傷害與痛苦。

最後,他選擇扮演曾被自己審訊殺害的受害者的角色,體驗坐在辦公桌前被審問虐打,被自己極其高明的發明,鋼絲勒脖而死的感受,他根本無法繼續拍攝。那一刻我感受到自己喪失了所有的尊嚴,充滿恐懼,他說,我想我體會到了我所殺害的人的感受。我們的感受是一樣的。安瓦爾最後這麼說。

導演說,不,那些受害者跟你的感受不會一樣,因為你只是在排戲,等喊cut就結束了,而那些受害者知道自己是真的就要死了。

從最初活在殺人無罪的好人的想像中,直到想像中他和受害者相差無幾,安瓦爾已經被自己想像的演繹逼得步步退讓,但是導演卻給了最後一擊,無論你如何想像,在你的想像與你親手造成的現實之間,仍有著一條巨大的鴻溝。

想像中,你是好人,而他們是惡人,所以你血刃上千性命仍值得歌頌;而現實卻並非如此。這現實不是導演鋪墊塑造的現實,而是活在這些人心中的現實,他們知道也許他們才是惡人,或許正因為無法接受這現實,他們製造出一個又一個謊言,以想像代替現實。並非是想像建構出現實,而是想像因現實而存在,因不願面對現實而存在,只不過因為一再被重複,就顯得好像是現實還真實了。

安瓦爾最終是否接受現實,他所接受的現實是怎樣的,他又如何面對現實,無從而知。也許我們會簡單地想像,他的現實從「我是好人,而他們是惡人」,變成「我是惡人,而他們是好人」,又或者變成「誰都不是好人或惡人,大家都是人」。然而這終究只是我們的想像,無論是煽情還是冷靜,促發人的正義感或者同情心總是輕而易舉的事情,但這部紀錄片讓我惶恐。

「你們有禍了!因為你們修造先知的墳墓,那先知正是你們的祖宗所殺的。可見你們祖宗所做的事,你們又證明又喜歡;因為他們殺了先知,你們修造先知的墳墓。所以,神用智慧曾說:我要差遣先知和使徒到他們那裡去,有的他們要殺害,有的他們要逼迫,使創世以來所流眾先知血的罪都要問在這世代的人身上,就是從亞伯的血起,直到被殺在壇和殿中間撒迦利亞的血為止。我實在告訴你們,這都要問在這世代的人身上。」(路加福音11:47-51)

今日我們在觀眾席上發出不屑一顧的嘖嘖聲,因為與這些殺人狂魔相比,我們正義凜然,當回顧歷史,我們為受難者哀悼。但我怕有一天我們發現,原來我們不一定永遠是好人,原來我們和我們以為的惡人一樣,不過都是人;我怕有一天我們意識到,原來在我們的想像與現實中間,有著那麼大一道鴻溝;而我更怕的是,當我們一路逃避一路合理化直到被逼到牆角的那一天,一切都已經太晚了。

評論