2013-04-03 02:25:07

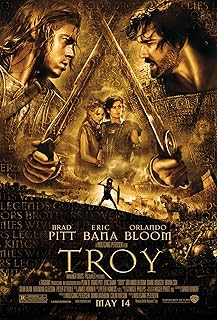

關於傾國傾城 ——比較電影《特洛伊》與《伊利亞特》的隨感

************這篇影評可能有雷************

傾國傾城,大抵是漢語詞彙中描繪美人絕色最頂級的詞兒了。這種美絕世而獨立,讓人膜拜,一顧傾城,再顧傾國。然而當傾國傾城一語成讖時,「哲夫成城,哲婦傾城」就成了中國古代的士大夫文人對絕色美人最狠毒的咒罵。女色亡國,紅顏禍水,這大概算是傳統中國曆史既有敘述話語了,即便對這些背負罵名的人間絕色持有同情,大多數中國人估計內心依然對這些招惹是非的女人多少覺得有些厭惡。然而,無論是古老的史詩《伊利亞特》還是當代的電影《伊利亞特》,對傾國傾城的海倫所持的看法都與我們所習慣的「紅顏禍水」的思維相去甚遠。

引發特洛伊戰爭的原因,《伊利亞特》給出的解釋是「為了獲取海倫和她的財物」。如詩中人物曾感慨道:「為了她,特洛伊人和脛甲堅固的阿凱亞人今年奮戰,含辛茹苦」,第二卷第47頁「來自群山環抱、溝壑跌宕的拉凱代蒙、法里斯……的兵勇們,由阿伽門農的兄弟、嘯吼戰場的墨涅勞斯率領,統轄六十條海船,離著其它軍旅群聚。他巡視在隊伍里,堅信自己的剛勇,催督部屬向前,因他渴望報仇,比誰都心切:為了海倫,他們承受了戰爭的悲苦和磨難。」然而,對海倫的爭奪只是特洛伊戰爭的導火索,掠奪財富才是《伊利亞特》透露出的特洛伊戰爭爆發的根本原因。克魯塞斯對阿伽門農的乞求中有這樣一句話;「但願家住俄林波斯的眾神答應,讓你們洗劫普里阿摩斯的城堡」;阿喀琉斯與阿伽門農的對話中又有一句:「將來,倘若宙斯允許我們盪劫城垣精固的特洛伊……」且在後文雙方的爭吵中,阿喀琉斯更直截了當的斥責阿伽門農發動戰爭是為「積聚財富,增添庫存」;在第2卷中連阿伽門農自己也吐露了真實的意圖:「來此投槍的戰勇,打退了我的進攻,不讓我實現我的意願,盪劫伊利昂,這座人丁興旺的城。」電影《特洛伊》中對特洛伊戰爭爆發的原因的敘述更突出表現了阿伽門農的野心:「我一直都認為我的弟媳是個愚蠢的花瓶,但看來她很有用。如果特洛伊被攻佔,我將擁有愛琴海」,類似的表達在電影中出現了多次。至此,史詩《伊利亞特》與電影《特洛伊》敘述了基本上一致的戰爭背景和動機。

而對海倫與帕里斯的塑造恐怕是《特洛伊》除了將眾神排除在敘述之外與《伊利亞特》最大的分道揚鑣之一。在《伊利亞特》中,帕里斯對海倫意在佔有。在金蘋果的故事中,得到最美麗的女人是愛神阿芙羅底忒給帕里斯承諾的報酬,所以在詩中面對海倫的嘲諷,帕里斯則趾高氣昂地應答這是「阿芙羅底忒給我的賜賞;神賜的禮物不能丟卻,因為它們象徵榮譽」。史詩中的海倫依然心心唸唸著自己的前夫墨涅勞斯,當伊利斯告訴她墨涅勞斯和帕里斯「為了你不惜面對粗長的槍矛。你將歸屬勝者,做他心愛的妻房」時,海倫對前夫和家鄉「心裡勾起了甜美的思念」。同時,海倫是自責的,她的內疚源自對自己不貞和被「誘拐」的悔恨,雖然她的「被誘拐」是神安排的,她依然悲傷不已:「特洛伊女人,全城的婦道,會對我奚指嘲罵,儘管悲愁已注滿我的心胸」,同時對因為自己而罹受戰亂折磨的戰士感到愧疚:「為了我,一個不顧廉恥的女人,和無知莽撞的帕里斯」。史詩中的海倫出身高貴,是神的女兒,是「女人中的佼佼者」,有著「白皙的手臂」、「飄飄的長袍」、「閃閃發光的面紗」,並且有著高尚的德行。而她所遭受的不幸全然是因為上天賜予的絕世容貌與無法擺脫的命運,「宙斯給我倆註定了可悲的命運,以便,即使在後代生活的年月,讓我們的穢行成為詩唱的內容」。實際上沒有人真正責怪海倫,人們普遍認為海倫是無辜的,她只是命運的犧牲品。即使特洛伊因為海倫而遭受兵臨城下之危,特洛伊人希望她登船離去,「不要把她留下,給我們和我們的子孫都帶來痛苦」卻依然覺得「為了她,特洛伊人和脛甲堅固的阿開亞人經年奮戰,含辛茹苦——誰能責備他們呢?」擁有女神一般的海倫是一種榮耀,雖然這種榮耀的代價沉重到特洛伊人無法承擔,卻沒有人指責海倫的美麗。一心為國的赫克托耳曾對弟弟帕里斯破口大罵,譏諷他「勾引拐騙」,「從遙遠的地方帶走一位絕色的女子,而她的丈夫和國民都是手握槍矛的鬥士,對你的父親,你的城市和人民,你是一場災難」,但他卻從未責怪海倫給他的祖國帶來災難,反而對海倫格外仁善。赫克托耳死後海倫為他引唱悲悼的輓歌,「在寬廣的特洛伊大地,我再也找不到一個朋友,一位善意待我的人」。

而電影《特洛伊》對海倫與帕里斯之間的關係的塑造卻截然不同,在電影中,海倫與帕里斯的感情是至純的愛情。他們逃離斯巴達也並不是神的慫恿,而是兩人思慮過後共同作出的決定,雖然不夠慎重,雖然有很大程度上被激情驅使著,但他們確實考慮了後果,「如果你跟我走,我們永遠不會安全。人們會追殺我們,神會詛咒我們。但是我會愛你,直到我被烈火燒死,我都會愛你」,這不是引誘,這是海倫與帕里斯為爭取愛情而做出的衝擊世俗道德邊界的努力和嘗試。帕里斯顯得年輕而天真,而唯有這份天真才使得他能有帶海倫出逃、說服兄長和父親,以及直面未來可預見的磨難的勇氣。電影中的海倫也始終在自責和愧疚,她幾次想放棄帕里斯回到斯巴達,以免除特洛伊人的戰患。電影中海倫的處境與史詩中大為不同,荷馬史詩《奧德賽》描寫,墨涅勞斯是少數得以平安返回祖國的英雄之一。戰爭結束後數年,俄底修斯仍音訊全無,其子忒勒馬科斯周遊列國探聽父親的音訊,他在斯巴達的宮廷見到王后海倫,作者描寫,「她仍然如同一位女神」。而在電影中,一旦海倫返回斯巴達,面臨的就是死亡,甚至更殘酷的處置。按照中國的古代習俗中,或許此時犧牲海倫是個能接受的選擇,就如同在中國曆史上面對數次打著「清君側」旗號的謀反,上位者一般都會乾淨俐落地除掉眾矢之的的「奸臣」、「佞幸」、「禍國妖姬」,讓亂軍沒了名頭再論其他。但是《特洛伊》中的普里阿摩斯和赫克托耳卻沒有這麼做。帕里斯向父親道歉,父親普里阿摩斯說:「以前我打過很多仗。有些因土地而打,有些因權力,有些因榮耀。我想,為愛而打也許比為別的什麼更好」;海倫向國王道歉,國王普里阿摩斯說:「我不會因為你對我兒子的愛而責怪你。」

在《伊利亞特》中,特洛伊的悲劇存在著神的主宰,即便英雄們再如何奮力抵抗,卻執拗不過命運的力量,所有人在神的面前都是脆弱的,所以無須歸罪什麼人,更無須歸罪海倫。而將眾神排斥在外的電影《特洛伊》則有個讓我感到困惑的問題,希臘聯軍攻打特洛伊的時機和藉口不僅是因為海倫和帕里斯逃離斯巴達,更是帕里斯為了捍衛愛情不惜以國家冒險,赫克托耳與普里阿摩斯選擇保護親人而誓不妥協。如果犧牲兩個人的愛情,或者是愛人、兄弟、兒子的一條生命就有可能拯救一座城池,是否值得嘗試?功利主義目的論或許會認可「大多數人的利益」或「國家利益」為「正義」的唯一標準,這種正義觀真的是正確的嗎?或許悲劇之所以為悲劇,就是因為沒有任何一方的利益可以輕易放棄或壓制。

《特洛伊》中的赫克托耳有一句很感人的台詞:「我一生遵循一個原則,一個簡單的原則:敬仰天上的神明,熱愛自己的女人,保護自己的祖國。」

如果你的國家大廈將傾,你還應該毫不猶豫地選擇捍衛愛情,庇護親人嗎?