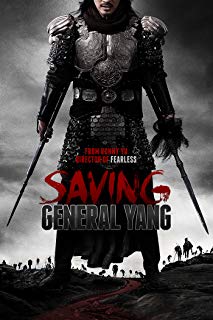

電影訊息

電影評論更多影評

2013-04-06 06:49:41

《忠烈楊家將》:親愛的,那不是愛和情

不是很喜歡《楊家將》或是《岳飛傳》這樣的故事,「英雄」在這樣的傳奇中被粗暴地概括為「死亡」和「忠義」,而他們作為一個活生生存在過的人的價值已經被大的宣傳方向剝奪。不死,我們可不可以當英雄?或者說,死亡對人意味著什麼?

死者有輕如鴻毛,有重如泰山,但是死者更有自己的愛和情。一個家庭,一個民族,都有自己的愛和情;這種小情小愛的表達就是我們常說的「現實主義」或「接地氣」。一個長在地上的活人,他有自己的生活,更有自己的生命。他是一個獨立的個體,並非捆綁在家國千秋夢中的一名戰士。他需要呼吸,需要憤怒,需要缺點,需要一個常人所需要的所有吃喝拉撒睡。當我們真正照顧到這個系統中每個人的「私情」時,這個「大愛」才會完整生動,但我們的文化中常常是畏懼個人情感的。我們概念中的傳奇多半伴隨著死亡和哀傷,那些歡慶的時刻經常被刻意忽略,或者用「驕傲使人落後」代替其中的美妙體驗。但近代史證明真正使我們落後的不是私情表達,而是對私情的忽略漠視。

對私情的表達也是隨著文化的前進而來。如果《北京遇上西雅圖》在三五年前上映肯定不是現在的情況,《忠烈楊家將》在兩年前籌備時估計也沒想到兩年後的現在,中國的青年一代已經發生了怎樣的變化。他們現在需要的不再是忠孝仁義的教育、不再是家仇國恨的灌輸、甚至也不再是民族大義的銘記——他們現在需要的是被看到,被真正允許私情的抒發。文佳佳也好,黃小仙也好,她們跳出了刻板的教條,成為活生生的人站立在我們面前——在她們身上,我們真正看到了自己。

《忠烈楊家將》看到的是以往價值觀中被定義為「仇恨」的某種東西,楊家七子所做一切都是為了報仇,報仇,再報仇,耶律元做的一切也是為了報仇,報仇,再報仇。這兩種相同的仇恨(弒父滅門)混合在一起構成了其實沒什麼矛盾的雙方,因為他們的信條都是血債血償。他們看到的不是雙方家庭發生的悲劇,甚至看到的也不是各自父親的死亡,而是一種固執的信條。黑白的世界裡雙方都以二元的判斷想像著對方的心裡,最後做出的決定是拼出個你死我活,但帶來的不是靈魂的平靜,只是更大的悲劇。

《悲慘世界》可以說是對「仇恨」和「罪惡」極富高度的觀察,冉阿讓偷了神父的燭台,神父反而送給他讓他好好過日子;冉阿讓放了沙威,沙威在矛盾中痛苦地自殺……這是大愛下的私情,這是私情孕育出的大愛。大多數國產電影都是以針鋒相對的二元關係作為矛盾的出發點,但實際上這樣的矛盾關係在現代社會已經越來越讓人迷失。所以《失戀33天》和《北京遇上西雅圖》的「地氣」並不來自太現實的話題,而是蘊含在一種「一元世界」的觀察方法中,去掉對主人公評判性的偏執,轉而描述一些現象——且僅當作現象而已。《忠烈楊家將》說的不是故事,而是神話,那是一個除了爹娘就是國家的世界,孩子們都活在對父母的愧疚中,父母都活在對國家的忠誠中,維繫一個家庭的紐帶不是愛,而是太重的責任。爹的作用是榜樣,是典型,不是一個「爹」;娘的作用是擔心,是懺悔,不是一個「娘」;兒子的作用是贖罪,是死亡,不是一個「兒子」。

成為一個真正的爹,遠比成為一個楷模難得多;成為一個真正的娘,遠比流眼淚難得多;成為一個真正的兒子,遠比死亡更複雜。因此我們更願意在「楷模——牽掛——懺悔」這樣的輪迴里循環一代又一代,那不是「愛」,那只是一個漢字叫「孝」,不是一種真實的感情,而是被迫承擔的責任。為了追隨這種責任,我們就算去死也不願去愛去看見,我們總以為「犧牲」就是愛,就是情,但親愛的,那還真不是愛和情。被道義裹挾的感情不是根植於腳下泥土的感情,那是沒有根的浮萍,就算「落葉歸根」,也是像徵性的入土為安。

如果死亡真的是一扇門,那麼那些故去的先人不過跨過了現世的門檻,到了另一個彼岸,承載著他們的那一葉扁舟便是愛。懺悔不能讓任何已故者心安,只是讓後人對愛的迴避變得合情合理。遭罪,吃苦,挨打,受累……如果沒有愛,一切都是白費,都是用在皮肉上的自殘。

清明節談楊家將,或許更應該真正看到那些故去的先人,看到他們的死亡,看到他們的選擇和立場,看到他們在彼岸的新世界,同時看到自己內心的私情。我們之間存在的不是「忠孝仁義」的宣言,而是看不見的紐帶,這種紐帶就是愛和情。

評論