電影訊息

電影評論更多影評

2013-04-11 22:04:21

馬修老師的唱詩班

《看電影》雜誌社採訪中國新銳導演時間到徐靜蕾:「你覺得2005年最好的電影是哪些?」她回答說:「《放牛班的春天》、《姐妹情色》,還要說理由嗎?」《姐妹情色》是關於少女的私密故事,法國女導演凱薩琳·布蕾亞的新作,定然又是感情複雜思想大膽的禁片,至於是零幾年出品的我記不清晰,但《放牛班的春天》是04年的,顯然老徐弄錯了。或者是電影的餘波還在作祟,這部04年的電影佳作在法國創下了觀影紀錄——每100個法國人中就有12個人去電影院觀看過這部影片。我們可以不在乎票房(很多導演的作品都是叫座不叫好的),但終究抵擋不住觀眾的善意「吹捧」,於是《放年班的春天》還去衝擊奧斯卡了。有人評價說,它是一部「讓人因為喜悅而淚流滿面的電影」。

1949年1月5日,是星期幾呢?總之地上有厚厚的積雪。已成回憶了,記不真切也不打緊。你看,「冬天來了,春天還會遠嗎?」我迫切地說出了雪萊的這句話。那是在湯池,一個收養孤兒的學園。馬修老師提著行李箱踱進半圓形的油漆大門,他看見一個可憐的孩子手握門欄佇立著。「你在這兒幹什嗎?」「我在等星期六。」「為什麼?」「因為我爸爸會來接我。」這個男孩叫貝比諾,父母死於二戰,星期六就像「明天」一樣,永遠不會到來也不會結束。湯池有60多個孩子,他們的孤兒生涯都是這麼殘酷嗎?

還包括現狀。馬修老師看到了諸多的不公正,就像麥桑斯神父說的,「凡事你只會看到陰暗的一面。」院長的魔鬼嘴臉讓馬修感到自己入了虎穴;孩子們想方設法要氣走馬修,就像戲弄朗哥洛瓦老師一樣;馬修還聽到了學生「羊兒」從樓上跳下去的可怕傳聞;英俊漂亮的男孩皮埃爾卻是最愛搗蛋的,按院長的話說,是「天使的面孔,魔鬼的心腸」。或許劍走偏鋒,或許天性偉大,冬意未消,春天就快快地來了。馬修老師居然和孩子們玩在了一起,像一場奇蹟。他們用音樂互相交流,偷偷地成立唱詩班(choir),分配主唱、指揮、高中低音部。貪婪院長的百般阻撓,古板老師的冷嘲熱諷,馬修承受了,孩子們也試著承受,內心卻在熱血沸騰,反抗行動開展得如火如荼。他們燒掉院舍,拆了院長的台,幹了多麼漂亮的一仗。

春意未消,馬修老師就要走了,樹林卻愈發茂盛起來。他幫他們驅走了冬天,然後這場救贖在暮春時節就提前結束了。還有炎熱的夏天呢,馬修老師?我們要自己過嗎?又會有多少困難擋在前面呀?

無言的告別。馬修老師提著行李箱踱過陽光下燦爛的圍牆,滿牆的籬笆寓意剔透起來,就這樣不辭而別嗎?正踟躕呢,窗口竟飛出好多好多的紙飛機,折得漂亮極了,這是皮埃爾的,這是波尼菲斯的,這是貝比諾的,上面寫滿了祝福。這是我見過的最感人的告別,你永遠不會知道孩子們是什麼表情,他們躲在窗後面,甚至不敢趴到窗口張望。只有漫天飛舞的紙飛機,在陽光里閃耀。

音樂微起,有著抑揚頓挫的憂傷。我記得《放牛班的春天》獲得了第三十屆凱撒獎的最佳配樂獎,布魯諾·古萊的音樂,多麼唯美動人。這令我想起香港導演彭浩翔的《伊莎貝拉》,也是金培達的音樂獲得了柏林電影節最佳音樂銀熊獎,這兩部電影似乎都沒有斬獲更接近電影核心的獎項,但絕對都是值得一看的電影佳作,也是令人難忘的懷舊珍品。正如電影頻道對《放牛班的春天》的評價:「以情緒淡化情節的朦朧之美/純真音樂中品味童貞/消逝歲月的感傷懷戀。」

《放牛班的春天》是一個很中國化的名字,我頂喜歡這樣的翻譯,能很容易聯想到柳葉和水牛,牧笛和蘆管,還有王冕學畫的故事。電影裡的天使男孩皮埃爾有一副絕妙的嗓音,它不止一次地讓我想起安傑利斯童聲合唱團(英國)的天籟之音,又流行又古典,就像馮小剛評價「哈姆雷特王子」吳彥祖一樣。

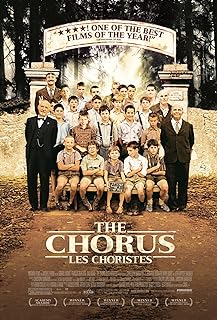

我有一張《放牛班的春天》的電影海報:土黃色的地面,鬱鬱蔥蔥的樹林,金色的陽光,暖暖的空氣;馬修老師站在右邊,背著手,像維尼小熊一樣傻笑;皮埃爾站在第三排中間,光線太亮,看不出他的清秀,只有頭髮是標識性的金黃色;貝比諾坐在第一排中間,舉著一塊小黑板;其他孩子雙手交叉在腰上,真是可愛極了。

《放牛班的春天》或許該譯成「唱詩班」,但譯成「放牛班」真的更有韻味。電影的音樂部份可以與美國影片《霍蘭德先生的樂章》比較,霍蘭德先生的「生命就是一首樂曲」;另有《我心遺忘的旋律》傳遞出生活的汩汩暖流;杜威的《搖滾學校》也像他一樣有些許勵志的成份。我們可以一遍一遍地「體會煙雲廣世中甜蜜的感傷」。只有和《死亡詩社》(Desd Poets Socity,1989)的比較是痛苦的。《死亡詩社》的上半場大玩喜劇式,結尾卻沉鬱得很慘,就像故事裡的船長所言:「大部份人生活在平靜的絕望之中。」(這裡引申了梭羅的話。我想到徐克的一部喜劇,叫《大三元》,似乎名氣不大,但真的拍得很好,把「癲狂」和「感傷」嫁接得天衣無縫,裡面有句台詞:「開心的時候讓自己哭,不開心的時候讓自己笑」,為什麼要怕肌肉抽筋呢?)有人說,《死亡詩社》是借用了「向死而生」(我以前以為這個詞是余華的專利)的含義,所以偉大了,但痛苦和呻吟已經壓得人無法呼吸。赫爾佐格的《卡斯帕·何塞之謎》(Kaspar Hauser,1974)里有一句話讓人心酸:「為什麼所有的事情都那麼難,為什麼我不能像呼吸一樣彈鋼琴。」

相對而言,我此時更喜歡輕鬆快樂陽光的《放牛班的春天》,故事中間有孩子俏皮的對話——「我們是朋友?」「當然!」「那5加3是多少?」「53嘛!」「真的?」「真的!!」

故事結尾,善良的馬修老師收養了苦苦等候星期六的貝比諾。故事像童話一樣結束,幕後的講述者說:「貝比諾等待是值得的,因為他離開的那天正好是星期六。」

這部電影讓熱拉爾·朱諾來演真是在適合不過了。因為他的臉每每在我眼前浮現的時候,我就會覺得很開心,就像重看了一遍《天使愛美麗》一樣。

評論