電影訊息

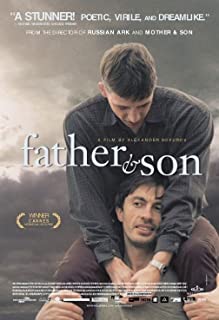

父子迷情--Father And Son

演員: 安德烈薛提寧 亞列希尼穆斯赫夫

父子迷情/父与子/FatherandSon

![]() 6.5 / 2,574人

France:83分鐘 (Cannes Film Festival) | Russia:97分鐘 | USA:82分鐘 (Wellspring DVD)

6.5 / 2,574人

France:83分鐘 (Cannes Film Festival) | Russia:97分鐘 | USA:82分鐘 (Wellspring DVD)

演員: 安德烈薛提寧 亞列希尼穆斯赫夫

電影評論更多影評

2013-04-14 20:28:34

情感的極致

文/鬼腳七

索科洛夫毫無疑問是可以用「極致」來形容的導演,《精神之歌》長達300多分鐘的沉吟悱惻,《俄羅斯方舟》一鏡到底的流暢自然,都不是普通導演們敢於隨便嘗試的。再加之師從塔可夫斯基,他的影片裡流淌的詩意和頗具寓言色彩的意向隨處可見,在這個角度上,稱他為塔可夫斯基精神的繼承者毫不為過。2003年,索科洛夫拍出《父子迷情》,評論界一片叫好,昏黃的畫面,囈語般的對話,緩慢的情節和略帶惆悵的感情,追求極致和醞釀詩意仍然是索科洛夫影片的中心,而他用《父子迷情》講述的,正是被抽象化和提純到極致的父子情感,這種純粹,與多年前的《母與子》如出一轍。

看索科洛夫的影片從來都是一種挑戰,他始終會給你預料之外的東西,也始終會勾起你不曾期待的情緒,正是這樣,索科洛夫顯得艱澀而不便於理解,有時候,在混沌的敘事狀態和漫長的鏡語中,你甚至會覺得他似乎忘記了觀眾的存在而獨自在和永恆對話。這樣的索科洛夫,無形中給了評論者儘可能多的角度。而回到《父子情迷》,從中讀解出性暗示的評論卻被索科洛夫本人一口否認,這也難怪,這並不是一部關於弗氏心理學理論的影片,亞歷克斯與父親構成了最簡單的人物關係,這種關係是相互依存,相互理解,甚至是相互競爭,但是並無同性愛情的因素作祟。回頭看看開場,黑幕後粗重的喘息聲,亞歷克斯從夢魘中驚醒,父親緊緊擁抱著他,肉體緊繃,手腳交織,一瞬間讓人想起被蛇緊縛的拉奧孔,那是關於生的絕望和掙扎。正如亞歷克斯與父親一樣,他們彼此從對方身上證明白己的意義,不斷更深愛對方,也更堅定自己,這種關係已經不簡單地是情慾可及的了。開場的結尾處,背景深處隱隱傳來女人吃吃地笑聲,好像看到了剛才發生的一切。女性在一開始就成了影片中的背景,父子倆的關係中缺少女性,但是卻不乏溫柔婉轉,我們通常所接受的性別差異的這裡被消解掉了。他們不再是父子,在這一刻,更像是兩個相愛的人,僅此而已,而索科洛夫緊緊逼近的特寫鏡頭一刻也沒有放鬆過,甚至還有一個父親看向觀眾略帶挑釁的鏡頭,這一切無不在說明,這兩個人就將如此緊密,無法分離。

但是我們也能輕易看出這種親密中的不完整性,兩個人只能組成關係,不能組成家庭,缺少第三方的平衡讓這對關係始終無法穩定,這種不斷的搖擺和偏移成了全片不斷來回拉扯的中心。父親和兒子都心知肚明總有一天對方會離自己而去,而理智與情感的糾纏又是那麼難以輕易平復。兒子的女友、父親戰友的兒子、和鄰居的男孩,都成了想要介入這對關係而不得其門而入的無奈退出者。索科洛夫把這段關係極端化到容不得任何分享和展示,同時,也把父子之間本來難於描述的感情更加私人化和神聖化。在這樣的細微的角度里,我們也許很難解釋亞歷克斯為什麼不和女友和好,他和父親戰友的兒子之間那種似乎同病相憐的感情又是什麼,我們只能在父子間的私語、動作、玩鬧中去體會他們是怎麼樣絕望但是又彼此難以分離地相互依賴的。在《父子情迷》的每一個鏡頭中,索科洛夫都帶有一種淡淡的怨而不怒的憂傷感,誰都知道故事的結局不會是俗世所理解的那種「幸福」,當亞歷克斯在屋頂上對鄰居男孩坦白:「這是我父親……我非常愛他」,這意味深長的告白背後,父子之間那道終究無法迴避的差異最終顯露出來。片尾父親在夢中回到下滿雪的屋頂,艾歷克斯在畫外問到「那裡有我嗎?」父親回答「沒有,只有我一個人」,和片頭亞歷克斯敘述的夢境想對應,兒子的夢中沒有父親,父親的夢中也最後沒有兒子。他們心中都熟諳這種別離,也只有坦然接受。

描述父子感情的電影並不算少見,但是相比《那人那山那狗》的理解、《千里走單騎》的包容、《當幸福來敲門》的希望,《父子迷情》顯得「另類」了太多。偏黃的昏暗色調顯然來自塔可夫斯基所熱衷的對於朦朧情感的表現,始終如黃昏的光線讓人分不清時間,對於影片所展示的聖潔的父子關係來說,確實也不需要時間。索科洛夫並不排斥把這段父子情賦以宗教色彩的傾向,亞歷克斯借聖人之言說出,「一個愛父親的兒子,將會受盡折磨」,而影片中教堂般的打光、面部特寫以及略帶壓迫感的室內空間,都把這段關係最深處的神聖一面表露無疑。而說到為了父親受盡折磨的兒子,最大的對應無非正是為了上帝而受難的耶穌,作為上帝之子最後被釘死在十字架上的耶穌大概是最適合用來描摹這種父子情感的了,影片正是在這個點上完成了情感的昇華,索科洛夫不是一個小格局的導演,《母與子》講述自然和生命,《俄羅斯方舟》關乎蘇俄兩百年歷史,最近的《浮士德》談論靈魂的價值,《父子迷情》並不簡單記敘一對父子的深情厚誼,正如導演消除性別只想讓他們還原成兩個「人」一樣,影片在把父子關係神聖化的同時,實際上也將之普世化了。影片中封閉的環境,鏡頭營造的回憶式的朦朧感,都在試圖保持父子關係的私密性,正是在這種私密性中,導演和觀眾才有可能提純出和自身情感共鳴的那部份內容。而身在東方文化下的我們,大多數人成長於對父母連「我愛你」也說不出口的傳統中,要帶入索科洛夫營造的身份關係中或許並不容易。好在電影從來不強求理解,索科洛夫在把這段父子情感剝除雜質,推向極端之後,展示給我們的,正是這段難以割捨,卻也難以輕易品味的父子情感。

原載於《看電影》2013年4月上,有刪改 舉報

評論